<社説>非核三原則見直し 平和国家を放棄するのか|琉球新報 ryukyushimpo.jp/editorial/en...

<社説>非核三原則見直し 平和国家を放棄するのか|琉球新報 ryukyushimpo.jp/editorial/en...

谷口和憲 『性暴力のない社会へ──男の性と生をみつめる』

comingbook.honzuki.jp?detail=97849...

谷口和憲 『性暴力のない社会へ──男の性と生をみつめる』

comingbook.honzuki.jp?detail=97849...

ポルノ規制が国家に回収されるのと同じ構造で、性のパターナリズムは簡単に排外主義へ接続される。

12歳少女の件をめぐる社会的パニックが、性や家族への国家介入を強める“機会”になっている。

道徳パニックが広がるほど、国家は「性をもっと管理すべきだ」と言いやすくなる。

つまり、市民が自ら国家の介入を呼び込んでしまっている状況だ。

結局は選択的夫婦別姓や同性婚といった“家族の多様性”を遠ざけ保守的家族規範へと巻き戻されてしまう。

ポルノ規制が国家に回収されるのと同じ構造で、性のパターナリズムは簡単に排外主義へ接続される。

12歳少女の件をめぐる社会的パニックが、性や家族への国家介入を強める“機会”になっている。

道徳パニックが広がるほど、国家は「性をもっと管理すべきだ」と言いやすくなる。

つまり、市民が自ら国家の介入を呼び込んでしまっている状況だ。

結局は選択的夫婦別姓や同性婚といった“家族の多様性”を遠ざけ保守的家族規範へと巻き戻されてしまう。

今日はちょっとした会があったのだけど、そこで偉い人が「我々はノブリス・オブリージュを果たしていかなければならない。」とかなんとか言ってげんなりした。

そうでなければ、社会主義国家的に皆が同じ階層になってしまう。とまで続けて。

みんながみんなに親切にすりゃぁいいだけじゃないでしょうか。

今日はちょっとした会があったのだけど、そこで偉い人が「我々はノブリス・オブリージュを果たしていかなければならない。」とかなんとか言ってげんなりした。

そうでなければ、社会主義国家的に皆が同じ階層になってしまう。とまで続けて。

みんながみんなに親切にすりゃぁいいだけじゃないでしょうか。

ユリの少女時代が描かれる一作目。彼女を厳しく「教育」しようとするマグダ、精神的な拠り所となる擬似的「父親」のヤーノシュ、三人の不思議なバランスが面白い。ハンガリー社会に見え隠れする政治的弾圧やらの不穏な影もありつつ、そのなかでいきいきと育つ子どもたち。

マグダの家族の共産主義への見解とか、共産党幹部の子息のパーティーとか、当時の映画オタクの行動とか、特殊な社会環境を描きつつも、全体的には少女が成長する青春映画として丁寧に作られている。彼女を抑えつけるのが政治的権力者である義母っていうのも共産主義国家ならではで……それでも少女時代には思いがけず終わりがくる。

ユリの少女時代が描かれる一作目。彼女を厳しく「教育」しようとするマグダ、精神的な拠り所となる擬似的「父親」のヤーノシュ、三人の不思議なバランスが面白い。ハンガリー社会に見え隠れする政治的弾圧やらの不穏な影もありつつ、そのなかでいきいきと育つ子どもたち。

マグダの家族の共産主義への見解とか、共産党幹部の子息のパーティーとか、当時の映画オタクの行動とか、特殊な社会環境を描きつつも、全体的には少女が成長する青春映画として丁寧に作られている。彼女を抑えつけるのが政治的権力者である義母っていうのも共産主義国家ならではで……それでも少女時代には思いがけず終わりがくる。

特にリベラリズム内部の問題(リベラリズムが帝国主義や家父長主義を思想的に支えており、社会的には中流階級以上のエリートのものであるという歴史的事実)についても、誤魔化さずに反省的な視点を抱いている辺りに好感を抱いた。リベラルではない人にもお薦めしたい一冊となっている。

特にリベラリズム内部の問題(リベラリズムが帝国主義や家父長主義を思想的に支えており、社会的には中流階級以上のエリートのものであるという歴史的事実)についても、誤魔化さずに反省的な視点を抱いている辺りに好感を抱いた。リベラルではない人にもお薦めしたい一冊となっている。

国分幸先生の名著『マルクスの社会主義と非政治的国家:一大協同組合から多元的連合社会へ』(ロゴス、東京、2016年12月)は、『資本論』第3巻などの読解を通して、現存の株式会社を協同組合へと変化させるという展望をポストソ連の社会主義社会として描いていますが、そんな社会が実現したらmuchonovさんの仰るようなことも実現するんじゃないかと(ただ、モンドラゴンの協同組合のように、幹部による一般労働者支配という問題はここでも出てきてしまいそうですが)

amzn.asia/d/h3Ck7NI

国分幸先生の名著『マルクスの社会主義と非政治的国家:一大協同組合から多元的連合社会へ』(ロゴス、東京、2016年12月)は、『資本論』第3巻などの読解を通して、現存の株式会社を協同組合へと変化させるという展望をポストソ連の社会主義社会として描いていますが、そんな社会が実現したらmuchonovさんの仰るようなことも実現するんじゃないかと(ただ、モンドラゴンの協同組合のように、幹部による一般労働者支配という問題はここでも出てきてしまいそうですが)

amzn.asia/d/h3Ck7NI

戦後の経済成長政策とか社会保障・再分配政策というのは戦前の革新官僚の影響を受けたという話は聞いた事がある。

岸信介は悪名高いとか昭和の妖怪、安倍のじっちゃんとして知られているが、国家社会主義の北一輝に共鳴し、阪急電鉄創業者の小林一三から「アカ(≒共産主義者・社会主義者)」と呼ばれた革新官僚だったし、まさに冷戦時代の自民党が社会主義的な政策から修正資本主義的な政策まで取り入れていた。

戦後の経済成長政策とか社会保障・再分配政策というのは戦前の革新官僚の影響を受けたという話は聞いた事がある。

岸信介は悪名高いとか昭和の妖怪、安倍のじっちゃんとして知られているが、国家社会主義の北一輝に共鳴し、阪急電鉄創業者の小林一三から「アカ(≒共産主義者・社会主義者)」と呼ばれた革新官僚だったし、まさに冷戦時代の自民党が社会主義的な政策から修正資本主義的な政策まで取り入れていた。

本書は、アメリカ・ニューハンプシャー州のグラフトンで行われた「自由至上主義者(リバタリアン)」たちによる社会実験の顛末を描いたノンフィクション。

2000年代初頭、「国家の干渉を最小限にした社会」を理想とするリバタリアンたちが「フリー・ステート・プロジェクト」を立ち上げ、同州に移住して独自の自治社会を築こうとした。彼らは税金を拒み、政府による福祉や規制を否定し、個人の自由を最大限に尊重する「ユートピア」を目指した。

#読書

本書は、アメリカ・ニューハンプシャー州のグラフトンで行われた「自由至上主義者(リバタリアン)」たちによる社会実験の顛末を描いたノンフィクション。

2000年代初頭、「国家の干渉を最小限にした社会」を理想とするリバタリアンたちが「フリー・ステート・プロジェクト」を立ち上げ、同州に移住して独自の自治社会を築こうとした。彼らは税金を拒み、政府による福祉や規制を否定し、個人の自由を最大限に尊重する「ユートピア」を目指した。

#読書

浅田進史, 板橋拓己, 香月恵里 編 『岐路に立つドイツの「過去の克服」 イスラエル・パレスチナ紛争からの問い』

comingbook.honzuki.jp?detail=97842...

浅田進史, 板橋拓己, 香月恵里 編 『岐路に立つドイツの「過去の克服」 イスラエル・パレスチナ紛争からの問い』

comingbook.honzuki.jp?detail=97842...

少なくとも彼らは保守や右翼でないですね。国家社会主義者が近いでしょう

少なくとも彼らは保守や右翼でないですね。国家社会主義者が近いでしょう

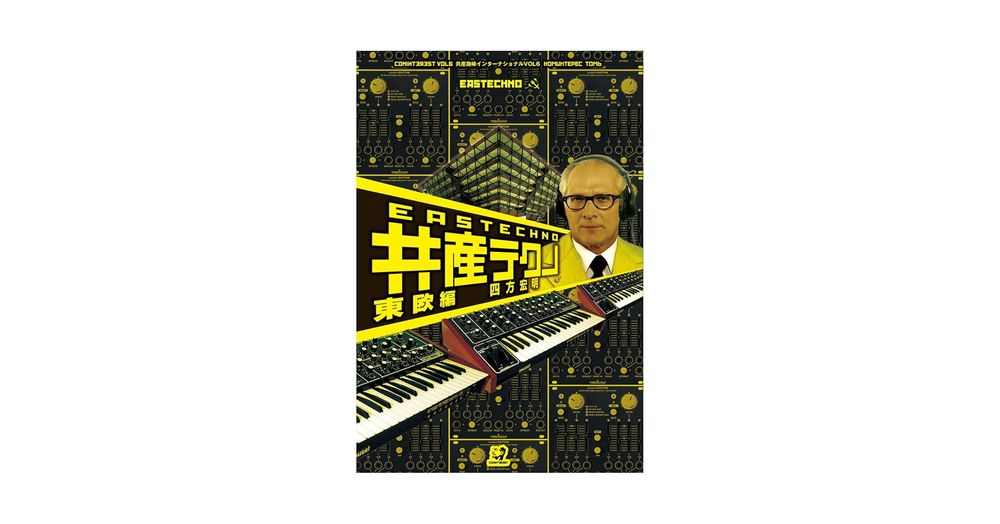

東ドイツ・ポーランド・チェコスロバキア・ハンガリー編

冷戦下の社会主義国家で芽吹いた電子音楽シーンを掘り下げる異色の音楽ドキュメント。中でも東ドイツ章では、国家管理のもとで生まれた実験的シンセサウンドやクラフトワーク以前の電子音楽史、壁の向こうで鳴っていた“もうひとつのテクノ”を解き明かす。資本主義的クラブカルチャーとは異なる、政治と音の交錯が生んだユートピア的音響世界。著者・四方宏明が、東欧のアンダーグラウンドに潜んでいたテクノの精神を鮮やかに描き出す、音楽×社会主義カルチャーの刺激的ルポルタージュ。

amzn.to/43BHEMi

東ドイツ・ポーランド・チェコスロバキア・ハンガリー編

冷戦下の社会主義国家で芽吹いた電子音楽シーンを掘り下げる異色の音楽ドキュメント。中でも東ドイツ章では、国家管理のもとで生まれた実験的シンセサウンドやクラフトワーク以前の電子音楽史、壁の向こうで鳴っていた“もうひとつのテクノ”を解き明かす。資本主義的クラブカルチャーとは異なる、政治と音の交錯が生んだユートピア的音響世界。著者・四方宏明が、東欧のアンダーグラウンドに潜んでいたテクノの精神を鮮やかに描き出す、音楽×社会主義カルチャーの刺激的ルポルタージュ。

amzn.to/43BHEMi

①おそらく多くの人が現代アートがわからなくなる時代の分岐点の絵(ナチスへの危機感からグリーンバーグという批評家が評価した)

②ナチスが評価していた絵

③「現代アートはなぜ醜くなったのか」と力説していたアメリカの画家の絵

④ディズニーアートプリントの絵

映画で強調され反省されるナチス的な残酷さというのは裏の部分で、きっと彼らが最終的に目指した理想の生活というのはアメリカ保守中流家庭の生活みたいな「明るさ」じゃないだろうか。現代アートの人間はそういうセンスをみるとえづくように調教されてる

(鈴木透『実験国家アメリカの履歴書第2版』慶應義塾大学出版会、2016年12月第2版第1刷発行、222-223頁より引用)

(鈴木透『実験国家アメリカの履歴書第2版』慶應義塾大学出版会、2016年12月第2版第1刷発行、222-223頁より引用)

「我が国は民主主義だ」などと思い上がった時点でもう堕落しているのです。

「我が国は民主主義だ」などと思い上がった時点でもう堕落しているのです。

逆に言えば当時の日本占領を主導していたのがGHQ、アメリカであった以上アメリカ寄りの資本主義政権を作ることは日本の独立に必要だったのではないでしょうか

素人考えで恐縮ですが…

逆に言えば当時の日本占領を主導していたのがGHQ、アメリカであった以上アメリカ寄りの資本主義政権を作ることは日本の独立に必要だったのではないでしょうか

素人考えで恐縮ですが…

加藤尚武『現代倫理学入門』

加藤尚武『現代倫理学入門』