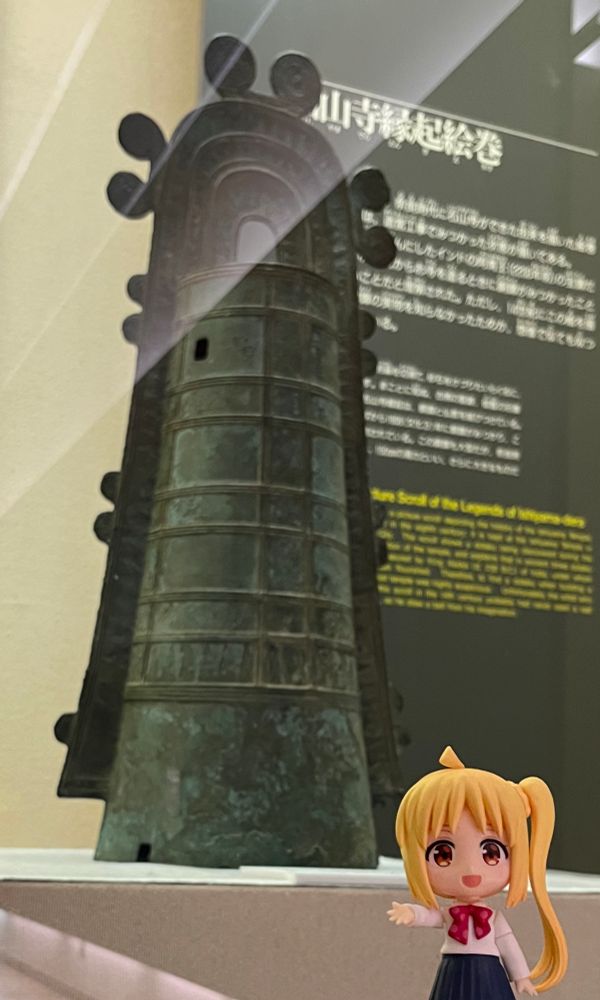

あとこの部屋叩いていい銅鐸があったので、ずっと後ろで断続的にカンカン音してておもしろかった(ワイも叩いた)

#トーハク初見の悲鳴

あとこの部屋叩いていい銅鐸があったので、ずっと後ろで断続的にカンカン音してておもしろかった(ワイも叩いた)

#トーハク初見の悲鳴

実際は銅鐸は鐘のように叩いて鳴らすのではなく、中に金属の振り子的なものが入っていて、揺らすと鳴るというベルだったそうです🔔

「鐸」という漢字が割り当てられたことから、昔からそういう使い道が想定されていたことが分かります。

ただ、そのあたりの証拠が出揃ってきたのはわりと近年で、私が子供のころは用途不明と教わったものです。

最初は鈴として作られたものの、次第に大型化して音が鳴らない祭祀用アイテムに進化したというのが最近の有力説だそうです。

ここでは銅鐸のレプリカの音を鳴らすことができますよ🔔♬

実際は銅鐸は鐘のように叩いて鳴らすのではなく、中に金属の振り子的なものが入っていて、揺らすと鳴るというベルだったそうです🔔

「鐸」という漢字が割り当てられたことから、昔からそういう使い道が想定されていたことが分かります。

ただ、そのあたりの証拠が出揃ってきたのはわりと近年で、私が子供のころは用途不明と教わったものです。

最初は鈴として作られたものの、次第に大型化して音が鳴らない祭祀用アイテムに進化したというのが最近の有力説だそうです。

ここでは銅鐸のレプリカの音を鳴らすことができますよ🔔♬

この荒神谷遺跡では銅剣以外に銅鐸と銅矛も出土していて、銅鐸には国内最古型式のものが含まれます。滋賀県は野洲に銅鐸博物館が在りますが、あの形状はロマンですよね✨

4列に並んだ同じ形状の銅剣358本を含み総数380個もの青銅器が出土した荒神谷遺跡の名は全国に衝撃を与え、我が国の弥生時代の青銅器研究の見直しを迫る大きな出来事だったようです。

その他7月12日の記念日

国際希望デー

砂塵嵐と闘う国際デー

マララ・デー

ローリング・ストーンズ記念日

ラジオ本放送の日

人間ドックの日

宇佐からあげの日

ドゥーワップの日

調性で音楽を楽しむ日

洋食器の日

国際CAVAデー

など

この荒神谷遺跡では銅剣以外に銅鐸と銅矛も出土していて、銅鐸には国内最古型式のものが含まれます。滋賀県は野洲に銅鐸博物館が在りますが、あの形状はロマンですよね✨

4列に並んだ同じ形状の銅剣358本を含み総数380個もの青銅器が出土した荒神谷遺跡の名は全国に衝撃を与え、我が国の弥生時代の青銅器研究の見直しを迫る大きな出来事だったようです。

その他7月12日の記念日

国際希望デー

砂塵嵐と闘う国際デー

マララ・デー

ローリング・ストーンズ記念日

ラジオ本放送の日

人間ドックの日

宇佐からあげの日

ドゥーワップの日

調性で音楽を楽しむ日

洋食器の日

国際CAVAデー

など

他の展示も見て回ったけど、人があまりいなくて快適に見学。修理を終えたばかりの泉穴師神社の神像二十六躯がなかなか圧巻だった。

他の展示も見て回ったけど、人があまりいなくて快適に見学。修理を終えたばかりの泉穴師神社の神像二十六躯がなかなか圧巻だった。

銅鼓というものがある。青銅製の太鼓で、中国南部から東南アジアにかけて用いられた楽器だが、祭具の色彩が強いらしい。

祭りの際、胴体から吊り下げて叩いたらしい。記録映像が野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)にある。

紀元前5世紀頃から製作が始まり、ドンソン文化と関係があるとされる。現在でも広西チワン族自治区、広東、雲南、貴州、四川、湖南など中国南部の少数民族地区からインドシナ半島まで広い範囲で使用が確認されているそうで、古代にルーツを持つ青銅器で現在も用いられている数少ない例である。

どうやら威信財としての側面もあったらしい。

銅鐸との関連も指摘されている。

銅鼓というものがある。青銅製の太鼓で、中国南部から東南アジアにかけて用いられた楽器だが、祭具の色彩が強いらしい。

祭りの際、胴体から吊り下げて叩いたらしい。記録映像が野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)にある。

紀元前5世紀頃から製作が始まり、ドンソン文化と関係があるとされる。現在でも広西チワン族自治区、広東、雲南、貴州、四川、湖南など中国南部の少数民族地区からインドシナ半島まで広い範囲で使用が確認されているそうで、古代にルーツを持つ青銅器で現在も用いられている数少ない例である。

どうやら威信財としての側面もあったらしい。

銅鐸との関連も指摘されている。

目合うふわ水父の意匠はきっと豊穣と多産の象徴になってる

博物館でそういうの(土偶とか銅鐸の模様とか埴輪とか)見かけて頭抱えるみずきさんはいる(父は興味深げに眺めてる)

目合うふわ水父の意匠はきっと豊穣と多産の象徴になってる

博物館でそういうの(土偶とか銅鐸の模様とか埴輪とか)見かけて頭抱えるみずきさんはいる(父は興味深げに眺めてる)

※因みに、日本最大の銅鐸である大岩山銅鐸は、どちらの特徴も兼ね備えたタイプになる。

#近畿式銅鐸 #三遠式銅鐸 #銅鐸 #野洲市歴史民俗博物館 #銅鐸博物館 #滋賀県 #野洲市 #弥生時代 #喜多郁代 #ぼっち・ざ・ろっく

※因みに、日本最大の銅鐸である大岩山銅鐸は、どちらの特徴も兼ね備えたタイプになる。

#近畿式銅鐸 #三遠式銅鐸 #銅鐸 #野洲市歴史民俗博物館 #銅鐸博物館 #滋賀県 #野洲市 #弥生時代 #喜多郁代 #ぼっち・ざ・ろっく

茨木市域の歴史や文化財を伝える地域博物館。銅鐸鋳型、土器、古文書、民俗資料など約700点を展示し、郷土史料室では貴重な文献資料の閲覧が可能。

#茨木の歴史

#地域資料館

#郷土愛

https://www.livewalker.com/web/detail/30265

茨木市域の歴史や文化財を伝える地域博物館。銅鐸鋳型、土器、古文書、民俗資料など約700点を展示し、郷土史料室では貴重な文献資料の閲覧が可能。

#茨木の歴史

#地域資料館

#郷土愛

https://www.livewalker.com/web/detail/30265

日本一の出土量を誇る兵庫の銅鐸を、東博から里帰り中の銅鐸や鋳型、後世描かれた絵図などと合わせて展示、多面的に銅鐸を考える。

一般500円、6月29日(日)まで。

www.hyogo-koukohaku.jp/modules/exhi...

日本一の出土量を誇る兵庫の銅鐸を、東博から里帰り中の銅鐸や鋳型、後世描かれた絵図などと合わせて展示、多面的に銅鐸を考える。

一般500円、6月29日(日)まで。

www.hyogo-koukohaku.jp/modules/exhi...

特別展ついでに平成館1階と本館の常設展よく見に行ってた

教科書に載ってる重要文化財の遮光器土偶とか国宝の銅鐸とかふつ〜〜に置いてあってびっくりする

特別展ついでに平成館1階と本館の常設展よく見に行ってた

教科書に載ってる重要文化財の遮光器土偶とか国宝の銅鐸とかふつ〜〜に置いてあってびっくりする

外は暑いので涼みに行くかーとうっすら興味で入館した。

長い付き合いの博識で好奇心旺盛な友人と一緒に行ったので、前に見たあれこれと紐付けて話したり、自分とは違う視点を提示されておもしろかった。

桜ヶ丘銅鐸は4号が好きです。写真は3号。

外は暑いので涼みに行くかーとうっすら興味で入館した。

長い付き合いの博識で好奇心旺盛な友人と一緒に行ったので、前に見たあれこれと紐付けて話したり、自分とは違う視点を提示されておもしろかった。

桜ヶ丘銅鐸は4号が好きです。写真は3号。

考古系だと割と体験型の展示ある気がする。土器レプリカのパズルとか、粘土に縄目つけてみよう!とか。え?あとは何?江戸博の常設とか…?棒手振り持ってみようとか…(突然の江戸時代)

考古系だと割と体験型の展示ある気がする。土器レプリカのパズルとか、粘土に縄目つけてみよう!とか。え?あとは何?江戸博の常設とか…?棒手振り持ってみようとか…(突然の江戸時代)

平たい顔族、ローマを感じました。

博物館内に銅鐸鳴らせるコーナーがあって、想像と違う音が鳴って面白かった(動画撮れば良かったね…)

カフェが新しくなってて、鉄瓶の入った紅茶がめちゃ美味しかった。

平たい顔族、ローマを感じました。

博物館内に銅鐸鳴らせるコーナーがあって、想像と違う音が鳴って面白かった(動画撮れば良かったね…)

カフェが新しくなってて、鉄瓶の入った紅茶がめちゃ美味しかった。

www.kobe-np.co.jp/news/touban/...

www.kobe-np.co.jp/news/touban/...

可愛い絵柄だったので即買い。詳しい説明はなかったのですが、銅鐸の側面に描かれているような絵柄だと思います。

奈良の高松塚古墳、キトラ古墳などの綺麗な古墳壁画・絵柄も好きですが、主に九州の装飾古墳などに描かれている簡易イラストのような謎な壁画・絵柄も大好物です(笑)

#オリジナルトートバッグ

##橿考研博物館ミュージアムショップ

#たぶん銅鐸の絵柄

可愛い絵柄だったので即買い。詳しい説明はなかったのですが、銅鐸の側面に描かれているような絵柄だと思います。

奈良の高松塚古墳、キトラ古墳などの綺麗な古墳壁画・絵柄も好きですが、主に九州の装飾古墳などに描かれている簡易イラストのような謎な壁画・絵柄も大好物です(笑)

#オリジナルトートバッグ

##橿考研博物館ミュージアムショップ

#たぶん銅鐸の絵柄

三上山の妙見堂の展示目的で行った銅鐸博物館でしたが、中々楽しめました

現存で最大・最小の銅鐸はどちらも滋賀で出土したものらしいですね

銅鐸の国 近江

そして琵琶湖博物館ですが……いやはや見所が多すぎて全然回れませんでした

隅まで楽しもうと思ったら、開館から閉館までずっと居てギリぐらいじゃないですかね?

またちゃんと時間が取れる時に行きます……

三上山の妙見堂の展示目的で行った銅鐸博物館でしたが、中々楽しめました

現存で最大・最小の銅鐸はどちらも滋賀で出土したものらしいですね

銅鐸の国 近江

そして琵琶湖博物館ですが……いやはや見所が多すぎて全然回れませんでした

隅まで楽しもうと思ったら、開館から閉館までずっと居てギリぐらいじゃないですかね?

またちゃんと時間が取れる時に行きます……