耶馬渓は江戸時代の思想家頼山陽が九州を旅した際に、絶景に酔いしれたと伝えられています。山陽はその自然美に感銘を覚え、それまで山国谷とか城井谷と呼ばれていたこの渓谷を中国風に耶馬渓と名づけ、「耶馬渓山、天下に無し」と詠じたといいいます。その後、この地域は耶馬渓として親しまれるようになりました。 #菊池寛 #恩讐の彼方に #中津 #耶馬渓 #青の洞門 #頼山陽

父が没したため一家は大坂を離れ、中津に帰りました。下級武士の子としての生活は決して楽ではなく、幼い頃の体験は福沢の著作『学問のすゝめ』の「天ハ、人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」の記述からもうかがえます。身分制度の壁を身を以て体験したのです。

諭吉は1854年長崎遊学を経て大坂の緒方洪庵が主宰する適塾で語学力を磨き、慶応義塾の創設者、啓蒙思想家として大成しました。 #大分県 #中津 #福沢諭吉 #緒方洪庵 #適塾

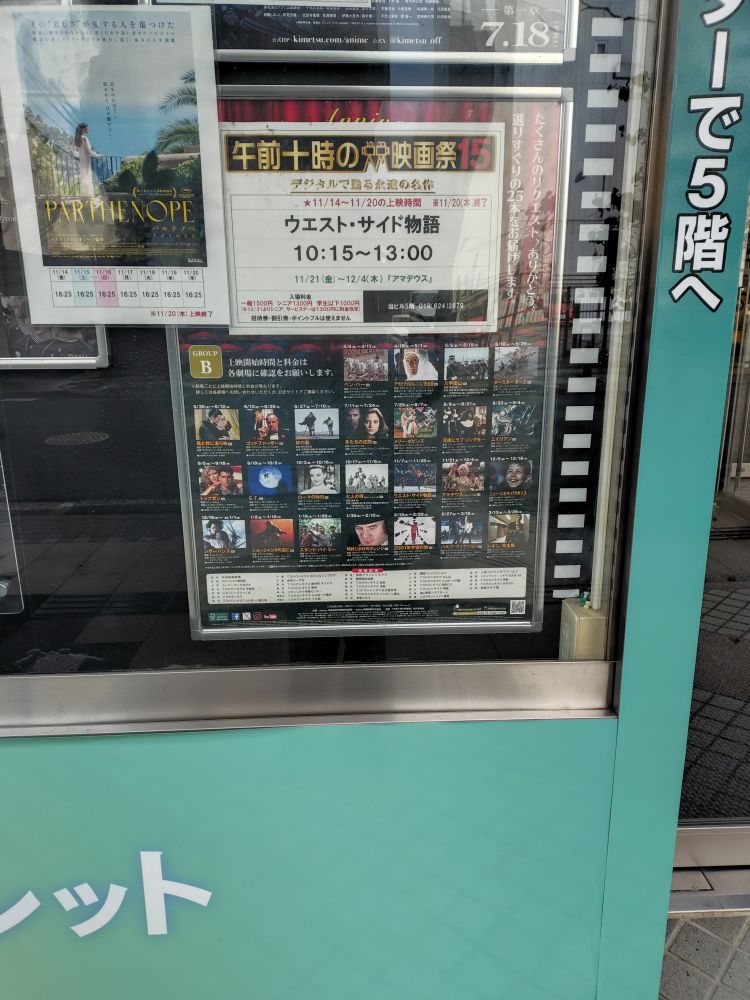

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」を翻案とする悲恋物語。さすがに、「理由なき反抗」でジェームズ・ディーンと共演したナタリー・ウッドは迫真の演技でした。ミュージカルの傑作です。 #ウエスト・サイド物語 #ロバート・ワイズ #ナタリー・ウッド #ニューヨーク

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」を翻案とする悲恋物語。さすがに、「理由なき反抗」でジェームズ・ディーンと共演したナタリー・ウッドは迫真の演技でした。ミュージカルの傑作です。 #ウエスト・サイド物語 #ロバート・ワイズ #ナタリー・ウッド #ニューヨーク

ヒルサイドテラスは建築家が街づくりに参画して成功した事例として、今後も注目を集めつづけていくことでしょう。私は現地を訪ねたことがないので、そのうち訪ねてみようと思いました。 #前田礼 #ヒルサイドテラス物語 #現代企画室 #槇文彦 #朝倉家 #代官山 #渋谷区

良沢は携えていた解剖書『ターヘル・アナトミア』に掲載されている人体解剖図の内容が実際の内臓の仕組みと一致することに驚き、玄白らと解剖書を翻訳しました。1774年『解体新書』として出版されましたが、日本の医学史上画期的な成果でした(写真は荒川区小塚原回向院の碑)。 #中津藩 #前野良沢 #蘭学 #杉田玄白 #解体新書 #小塚原回向院

本書はそういった豊かな体験がベースになっています。共感的利他主義を基軸に他者を協働する力を養うにはどうしたらよいか、具体的な方法を提示しているのです。どのような未来を構想したらよいかを深く考察していて、説得力のある内容となっています。良書です。 #渡邉雅子 #共感の論理 #日本から始まる教育革命 #岩波新書 #共感的利他主義 #知識社会学 #比較教育 #比較文化 #名古屋大学

今の天守閣は1964年に市民から寄付を募って造られたものですが、石垣は黒田時代を物語っており、現在の中津の町並みは黒田時代の町割りを踏襲しているといわれています。中津城は鉄筋コンクリート造りの5層5階建てで、奥平家歴代藩主の甲冑や古文書などを展示しています。 #大分県 #中津城 #黒田官兵衛

巻末の勝部真長による「勝海舟伝」は簡潔にしてポイントを押さえていて、海舟の人生を生き生きと紹介しています。名著だと思います。 #勝部真長 #勝海舟 #角川ソフィア文庫 #西郷隆盛 #坂本龍馬 #高野長英 #奥州市 #横井小楠

山寺のふもとには、山寺芭蕉記念館(写真)があり、山寺と芭蕉とのつながりを詳細に伝えています。記念館の前庭に元米国駐日大使ライシャワー博士の寄稿文碑があります。ライシャワーは山寺を訪れた際に「日本の本来の姿を思い出させる美しい所です」と讃美しています。記念館では芭蕉に関する常設展示のほか、研修室や茶室が備えられていて、句会などが開かれています。 #山形 #山寺 #松尾芭蕉 #ライシャワー

#オスカー・ワイルド

「自然を愛することを学ぶのに、芸術を理解する以上の方法はない。芸術は野の花の一輪一輪に価値を与えるのだ。そして、飛んでいる鳥が木やキャンバスの上に美として描かれたのを見た少年は、たぶんいつものように石を投げたりはしないだろう」

#名言 #格言 #警句 #言葉 #生涯 #学習 #人生 #教訓 #思考 #変革 #知識 #知恵 #歴史 #物語

アイルランド生まれのワイルドはイギリス社会で苦しみ、友人から見放され、絶望を味わいました。とはいえ、ワイルドが「私の生が終わったとき、私の作品は生きはじめるのです」と予言した通り、作品は世界で愛され続けています。 #宮崎かすみ #オスカー・ワイルド #中公新書 #アイルランド #同性愛

アイルランド生まれのワイルドはイギリス社会で苦しみ、友人から見放され、絶望を味わいました。とはいえ、ワイルドが「私の生が終わったとき、私の作品は生きはじめるのです」と予言した通り、作品は世界で愛され続けています。 #宮崎かすみ #オスカー・ワイルド #中公新書 #アイルランド #同性愛

その中にあり異彩を放っているのが山形市郷土舘(写真)です。1878年9月、県立病院「済生館本館」として建築された建造物です。初代県令・三島通庸の命令で建立され、太政大臣である三条実美が命名。長く山形市立病院として使用されました。

三層楼の擬洋風建築で、1966年に国指定重要文化財に指定されました。1969年現在地に移築され、1971年「山形市郷土舘」として開館しました。山形県の医療の歩みを詳細に伝えています。 #山形 #霞城公園 #山形市郷土館 #済生館本館 #三島通庸 #三条実美

中でも関心を引いたのが「ドリトル先生の食卓」の章。ドリトル先生は動物のことばがわかり、動物愛護の精神に富んだ人でしたが、ベジタリアンではなく、イワシの缶詰やベーコンが好物でした。その点、共感を覚えます。 #南條竹則 #ドリトル先生の食卓 #文春新書 #ロフティング #イギリス #ベジタリアン

最後の山形藩主となった水野忠精は、幕府の天保改革を推進し失敗した水野忠邦の子で、水野家の最後は山形で迎えることになりました。全国に先駆けて山形藩が廃藩になるのは1868年で、弱小譜代大名の悲哀を感じます。

そんな歴史の中にあり、最上義光は今でも山形を築いた偉人として顕彰されており、霞城公園の入口近くにある最上義光歴史館(写真)が最上家の歴史を伝えています。 #山形 #山形藩 #最上義光

私は安藤忠雄が設計した建造物が好きで、東大阪の司馬遼太郎記念館、姫路文学館、松山市の「坂の上の雲ミュージアム」を観ています。建造物もすそうですが、本書を読み生き方にもひかれました(写真は遠野市にある「こども本の森 遠野」)。 #三宅理一 #安藤忠雄 #みすず書房 #ボクサー #遠野 #姫路文学館 #司馬遼太郎記念館

藤沢周平の本名は小菅留治。山形師範学校卒業後教師となり、中学校で教えましたが、2年後に肺結核が見つかり休職。6年余の闘病生活を東京の病院で過ごした後、業界紙で記者として働きながら、小説を書きました。

1971年「溟い海」でオール読物新人賞、1973年「暗殺の年輪」で直木賞を受賞し、作家として独り立ちしました。その後は時代小説、歴史小説の旗手として活躍、吉川英治文学賞等多くの賞を受賞。1997年に亡くなりました。

#山形県 #鶴岡市 #藤沢周平

「ドレミの歌」などを歌うアンドリュースの歌声はもちろん素敵なのですが、クリストファー・ブラマーの歌う「エーデルワイス」もなかなか味があり、心に響きました。ミュージカルの傑作。 #ロバート・ワイズ #サウンドオブミュージック

「ドレミの歌」などを歌うアンドリュースの歌声はもちろん素敵なのですが、クリストファー・ブラマーの歌う「エーデルワイス」もなかなか味があり、心に響きました。ミュージカルの傑作。 #ロバート・ワイズ #サウンドオブミュージック

著者によれば、日本の人口は2060年に1億人を切り、外国人人口が1千万人を超えるとのことです。現在外国人比率は人口の約3%ですが、その頃には10%を超えます。本書を読み、日本社会はもはや移民なしでは立ち行かない、と改めて思いました。 #是川夕 #ニッポンの移民 #ちくま新書

旧西田川郡役所は建物自体素敵ですが、展示内容も充実しています。庄内地方の考古資料、庄内藩の戊辰戦争関連資料、明治時代の暮らしと文化等が詳しく紹介されています。とりわけ詳しく紹介されているのが、幕末期から明治時代初期にかけでです(写真は旧西田川郡役所内部)。 #鶴岡 #旧西田川郡役所 #庄内藩

興味深いのはやはりコンドルが設計した旧古河虎之助邸(写真)に関しても詳細に触れていることです。私はこの建造物が好きで、何度も訪ねています。まるでおとぎの国にいるような、そんな雰囲気を漂わせている名建築です。 #石田繁之介 #ジョサイア・コンドル #綱町三井倶楽部 #イギリス #旧古河虎之助邸 #鹿島建設 #三井不動産 #相模書房

致道館は岡山藩のいしずえを築いた池田光政が創設した、藩士や庶民の子弟向けの学校=郷学閑谷学校を参考にして創設されたそうです。 #山形県 #鶴岡市 #庄内藩 #致道館

たとえば、蘭方医として名高い杉田玄白は当時としては長命で85歳まで生きましたが、老いによる衰えを嘆く随筆を執筆したそうです。 #新村拓 #老いと介護の日本史 #「認知症」への眼差し #吉川弘文館 #杉田玄白 #源氏物語 #徒然草

たとえば、蘭方医として名高い杉田玄白は当時としては長命で85歳まで生きましたが、老いによる衰えを嘆く随筆を執筆したそうです。 #新村拓 #老いと介護の日本史 #「認知症」への眼差し #吉川弘文館 #杉田玄白 #源氏物語 #徒然草

幕末の1858年には、日米修好通商条約の締結により、開港する五港の一つに指定され、1868年正式に開港しています。

その後も新潟は国際港として発展を遂げ、現在新潟港(写真)は東南アジア各国を結ぶ、北東アジアの物流の拠点となっています。その歩みは、新潟港近くにある新潟市立博物館が詳しく紹介しています。 #新潟 #河村瑞賢 #日米修好通商条約 #新潟市立博物館