2025.8.26-12.7

資生堂ギャラリー

宇宙、重力、地質、光学など科学にまつわるテーマ、モティーフと、細やかな手仕事が無理なく共存しています。見る際に理系の知識があると楽しいかも、とは思いますが、ヴィジュアル的にとても綺麗なので、文理関係なく楽しめると思います。

本を積み重ねて地層に見立てたインスタレーション《Strata》が秀逸。地層とは、大地の歴史、記録(記憶)。積まれた本は人類の知や記憶が長い年月をかけて累積していく様を可視化しているようにも見えます。

全体、物の置き方のセンスが良く、詩的な印象のある展示です。

2025.8.26-12.7

資生堂ギャラリー

宇宙、重力、地質、光学など科学にまつわるテーマ、モティーフと、細やかな手仕事が無理なく共存しています。見る際に理系の知識があると楽しいかも、とは思いますが、ヴィジュアル的にとても綺麗なので、文理関係なく楽しめると思います。

本を積み重ねて地層に見立てたインスタレーション《Strata》が秀逸。地層とは、大地の歴史、記録(記憶)。積まれた本は人類の知や記憶が長い年月をかけて累積していく様を可視化しているようにも見えます。

全体、物の置き方のセンスが良く、詩的な印象のある展示です。

1925年の通称アール・デコ博覧会関係の資料もあって、お勉強的にも◎。

国内の美術館、個人からの借用がほとんどかな?国内メインでこれだけ華やかに仕立てられるんだ、という驚きも。たとえば、指輪は国立西洋美術館の橋本コレクションから。

アール・デコの服飾は今でも着られそうなものが多くて、現代の眼から見てそうかけ離れた感じがしないデザインのものが多いのも楽しい点。シャネルとか普通に欲しくなってしまう。

アール・デコとモード

京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に

2025年10月11日- 2026年1月25日

三菱一号館美術館

1925年の通称アール・デコ博覧会関係の資料もあって、お勉強的にも◎。

国内の美術館、個人からの借用がほとんどかな?国内メインでこれだけ華やかに仕立てられるんだ、という驚きも。たとえば、指輪は国立西洋美術館の橋本コレクションから。

アール・デコの服飾は今でも着られそうなものが多くて、現代の眼から見てそうかけ離れた感じがしないデザインのものが多いのも楽しい点。シャネルとか普通に欲しくなってしまう。

アール・デコとモード

京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に

2025年10月11日- 2026年1月25日

三菱一号館美術館

2025年10月3日–10月26日

ポーラミュージアムアネックス

鈴木のぞみさん、以前見たポーラ美術館の展示「The Mirror, the Window, and the Telescope」が秀逸でした。

テーマは視覚と記憶。

今回も近いテーマで、窓や鏡、扉のガラス面に、物に宿る記憶として、そこから撮ったイメージを写真の技法で焼き付けています。誰かが窓から、鏡で見たものの記憶を、窓や鏡を通して、時間を超えて眺める。ノスタルジックで、時間軸が歪むような不思議な感覚があります。

2025年10月3日–10月26日

ポーラミュージアムアネックス

鈴木のぞみさん、以前見たポーラ美術館の展示「The Mirror, the Window, and the Telescope」が秀逸でした。

テーマは視覚と記憶。

今回も近いテーマで、窓や鏡、扉のガラス面に、物に宿る記憶として、そこから撮ったイメージを写真の技法で焼き付けています。誰かが窓から、鏡で見たものの記憶を、窓や鏡を通して、時間を超えて眺める。ノスタルジックで、時間軸が歪むような不思議な感覚があります。

With a programme of works by Brahms, Donghoon Shin, Mozart and Ravel, the concert was live streamed and you can watch it on our website 🥳

📺 www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/202509171930

With a programme of works by Brahms, Donghoon Shin, Mozart and Ravel, the concert was live streamed and you can watch it on our website 🥳

📺 www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/202509171930

新国立劇場からも出てるかな?

youtube.com/watch?v=KZFK...

ちょうどKAAT神奈川芸術劇場の個展がはじまったところで、名古屋から戻ってすぐ行ってしまった…。

ちょうどKAAT神奈川芸術劇場の個展がはじまったところで、名古屋から戻ってすぐ行ってしまった…。

昨今の芸術祭では植民地主義や帝国主義の振り返りや反省がトレンド、というかマストですが、イギリスは特大反省会でしたね。この辺、(元)大国ですが何か?というドヤ感もとい矜持を大いに感じました(褒めてる)。

昨今の芸術祭では植民地主義や帝国主義の振り返りや反省がトレンド、というかマストですが、イギリスは特大反省会でしたね。この辺、(元)大国ですが何か?というドヤ感もとい矜持を大いに感じました(褒めてる)。

捕鯨船が南極海から鯨肉を塩漬けにして持ち帰っていた戦後の食糧難の時代には、常滑では、鯨の脂と血に染まった塩を土管向けの安価な釉薬として用いていたそう。名古屋港に漂着したマッコウクジラの骨、土管、骨を模した塩の陶作品等を組み合わせて、鯨の全身骨格を表現しています。その上に吊られた布に刺繍された鯨と合わせて、剛柔のバランスが良い展示。

捕鯨船が南極海から鯨肉を塩漬けにして持ち帰っていた戦後の食糧難の時代には、常滑では、鯨の脂と血に染まった塩を土管向けの安価な釉薬として用いていたそう。名古屋港に漂着したマッコウクジラの骨、土管、骨を模した塩の陶作品等を組み合わせて、鯨の全身骨格を表現しています。その上に吊られた布に刺繍された鯨と合わせて、剛柔のバランスが良い展示。

ドイツ鉄道トップ、ルッツがついに解任されることになった。彼は2010年から役員幹部、2017年から社長、将来を見据えずまだ大丈夫、まだ大丈夫、と国外や新しいものばかりに目を向けていたツケがいまに。

前政府が初めた修復、どの路線がどれくらいの頻度で使われるのか、貨物・旅客・時刻表の見直し、などなど抜本的な改革が必要そうだ。2036年になんとかマシになりそうという見通し。オリンピックや万博、磁気浮上式鉄道なんて言ってる場合じゃない。

#本日気になったドイツニュース

www.sueddeutsche.de/politik/bahn...

ドイツ鉄道トップ、ルッツがついに解任されることになった。彼は2010年から役員幹部、2017年から社長、将来を見据えずまだ大丈夫、まだ大丈夫、と国外や新しいものばかりに目を向けていたツケがいまに。

前政府が初めた修復、どの路線がどれくらいの頻度で使われるのか、貨物・旅客・時刻表の見直し、などなど抜本的な改革が必要そうだ。2036年になんとかマシになりそうという見通し。オリンピックや万博、磁気浮上式鉄道なんて言ってる場合じゃない。

#本日気になったドイツニュース

www.sueddeutsche.de/politik/bahn...

2025.4.12~8.17

世田谷文学館

最終日に滑り込み。ほどほどの混雑で少し拍子抜け(もっとお客さん来ても良いような?)。

展示は原画を中心とした構成。士郎正宗、絵がうま過ぎてヤバい。編集者の方が見所として絵の上手さをあげていたけれど、生原稿を見て、うわこれは確かに上手いわ、と。建物もメカも完璧に決まっている。線が見事だしカラーも絶妙。

世界観の作り込み、細部の描き込みが尋常ではない…。一体何を食べると士郎正宗ができあがるのか?電脳世界、国際情勢、一体何をどうするとあの時代にああいう世界が描けたのか、参考図書が並んでいたけれど、とにかく謎。

2025.4.12~8.17

世田谷文学館

最終日に滑り込み。ほどほどの混雑で少し拍子抜け(もっとお客さん来ても良いような?)。

展示は原画を中心とした構成。士郎正宗、絵がうま過ぎてヤバい。編集者の方が見所として絵の上手さをあげていたけれど、生原稿を見て、うわこれは確かに上手いわ、と。建物もメカも完璧に決まっている。線が見事だしカラーも絶妙。

世界観の作り込み、細部の描き込みが尋常ではない…。一体何を食べると士郎正宗ができあがるのか?電脳世界、国際情勢、一体何をどうするとあの時代にああいう世界が描けたのか、参考図書が並んでいたけれど、とにかく謎。

展示室ではない空間を縦横無尽に使った展示で、あ、ここにも作品が!という驚きも。展示されている写真のプリントや形状、サイズも多彩で物量も半端無い。写真というメディアの、そして写真の展示の無限の可能性を感じる展覧会でした。

WOLFGANG TILLMANS

NOTHING COULD HAVE PREPARED US – EVERYTHING COULD HAVE PREPARED US

展示室ではない空間を縦横無尽に使った展示で、あ、ここにも作品が!という驚きも。展示されている写真のプリントや形状、サイズも多彩で物量も半端無い。写真というメディアの、そして写真の展示の無限の可能性を感じる展覧会でした。

WOLFGANG TILLMANS

NOTHING COULD HAVE PREPARED US – EVERYTHING COULD HAVE PREPARED US

街中でバグパイプの音が聴こえるのも、スコットランドに来たなぁとしみじみ感じられてとても良かったです。セント・ジャイルズ大聖堂の近く、あとは国立博物館の近くで吹いている方がいました。

エディンバラ、ものすごい観光地で、国際フェスティバル期間中、バカンスシーズンでだいぶワサワサしていたんだろうと思いますが、落ち着いた品が感じられて、居心地も良かったです。

街中でバグパイプの音が聴こえるのも、スコットランドに来たなぁとしみじみ感じられてとても良かったです。セント・ジャイルズ大聖堂の近く、あとは国立博物館の近くで吹いている方がいました。

エディンバラ、ものすごい観光地で、国際フェスティバル期間中、バカンスシーズンでだいぶワサワサしていたんだろうと思いますが、落ち着いた品が感じられて、居心地も良かったです。

写真のコラージュから制作する過程の展示では藤田作品に感じる平面っぽさの原因を見た気がして、これまた面白かった。

本人のスナップ写真の展示が圧巻で、とくに50-60年代のスライドを映写しているコーナーは座り込んでゆっくり見てしまった。

この時はまだ元気だったのに、午後から頭痛が出てきちゃった。展覧会のインプット過多のせいか、前日の歯科医のせいか

写真のコラージュから制作する過程の展示では藤田作品に感じる平面っぽさの原因を見た気がして、これまた面白かった。

本人のスナップ写真の展示が圧巻で、とくに50-60年代のスライドを映写しているコーナーは座り込んでゆっくり見てしまった。

この時はまだ元気だったのに、午後から頭痛が出てきちゃった。展覧会のインプット過多のせいか、前日の歯科医のせいか

2025年7月11日〜10月2日

東京オペラシティ アートギャラリー

難波田龍起(1905~1997) 生誕120周年、画業の全貌を振り返る回顧展。

初期の具象画は初めて見ましたが、マッスの表現がなかなか魅力的(後年の表現とはだいぶ異なりますが)。ギリシアへの関心は川島理一郎の影響もあったそう。

難波田らしい抽象画も多数。ドリッピングっぽい技法が見られる作品は、線が細い印象(文字通りの意味でも比喩的な意味でも)で、ドリッピングといってもポロックとは全然違う。色彩の変化も繊細。

内省を促す作品が多く、静かな環境で見るととても良い。

2025年7月11日〜10月2日

東京オペラシティ アートギャラリー

難波田龍起(1905~1997) 生誕120周年、画業の全貌を振り返る回顧展。

初期の具象画は初めて見ましたが、マッスの表現がなかなか魅力的(後年の表現とはだいぶ異なりますが)。ギリシアへの関心は川島理一郎の影響もあったそう。

難波田らしい抽象画も多数。ドリッピングっぽい技法が見られる作品は、線が細い印象(文字通りの意味でも比喩的な意味でも)で、ドリッピングといってもポロックとは全然違う。色彩の変化も繊細。

内省を促す作品が多く、静かな環境で見るととても良い。

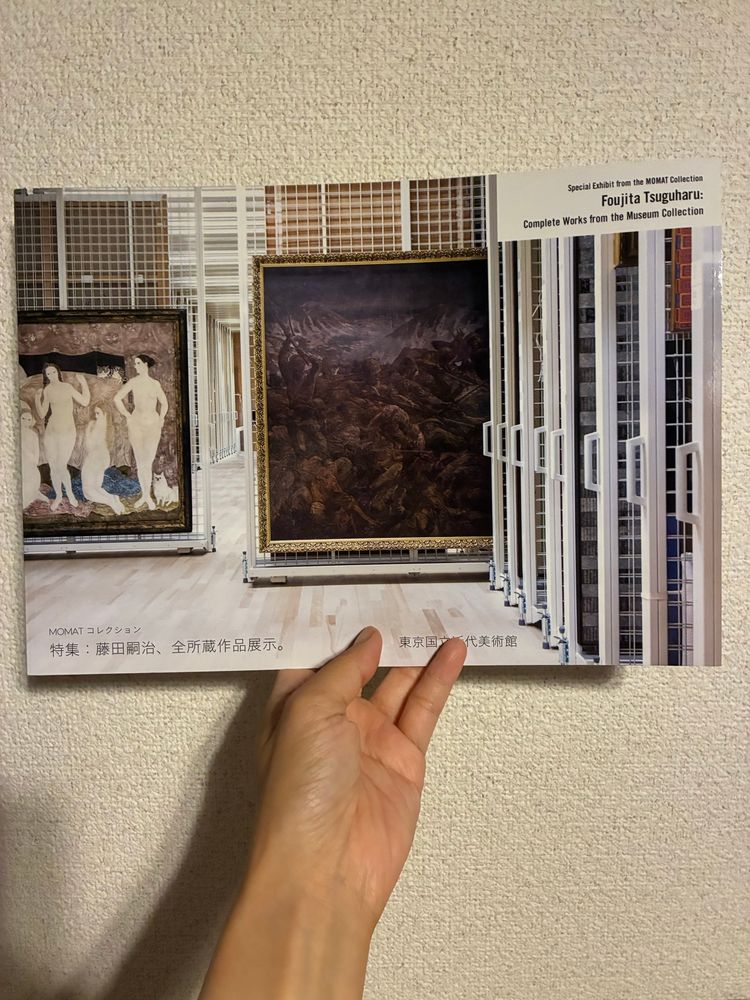

表紙はパリ時代の代表作《五人の裸婦》と戦争画の代表作《アッツ島玉砕》。って並ぶとすごい絵面だ…。

「記録をひらく 記憶をつむぐ」には藤田の戦争画は5点出品されていて、きっちり厳選した印象。

出品リスト:

www.momat.go.jp/wp-content/u...

展覧会サイト:

www.momat.go.jp/exhibitions/...

表紙はパリ時代の代表作《五人の裸婦》と戦争画の代表作《アッツ島玉砕》。って並ぶとすごい絵面だ…。

「記録をひらく 記憶をつむぐ」には藤田の戦争画は5点出品されていて、きっちり厳選した印象。

出品リスト:

www.momat.go.jp/wp-content/u...

展覧会サイト:

www.momat.go.jp/exhibitions/...

「美術展ナビ」の岡部匡志さんのレポート。現地の興奮が伝わってきます。Tristram Kentonの撮った米沢ジゼル、特にこのサムネイルになっている一枚の迫力!ウィリたちや墓場の写真の幻想性も、ロンドンで撮ってるなー!って感じ。

artexhibition.jp/topics/news/...

「美術展ナビ」の岡部匡志さんのレポート。現地の興奮が伝わってきます。Tristram Kentonの撮った米沢ジゼル、特にこのサムネイルになっている一枚の迫力!ウィリたちや墓場の写真の幻想性も、ロンドンで撮ってるなー!って感じ。

artexhibition.jp/topics/news/...

これらを通じて、当時の大衆やメディアがいかに戦争に積極的に関与していたかが示され、政府・軍部だけでなく国民全体が「戦争を支える側」にいたという現実が、あらためて明らかになるのです」。

プロパガンダ美術を通じて「あの戦争の全体像」を描く 東京国立近代美術館の企画展に注目すべし!(辻田真佐憲)

news.yahoo.co.jp/expert/artic...

これらを通じて、当時の大衆やメディアがいかに戦争に積極的に関与していたかが示され、政府・軍部だけでなく国民全体が「戦争を支える側」にいたという現実が、あらためて明らかになるのです」。

プロパガンダ美術を通じて「あの戦争の全体像」を描く 東京国立近代美術館の企画展に注目すべし!(辻田真佐憲)

news.yahoo.co.jp/expert/artic...