(告知などもここでします。)

新刊『列島哲学史』(みすず書房)、よろしくお願いいたします。

著書に『「大菩薩峠」の世界像』(平凡社)、『幕末的思考』(みすず書房)、訳書にルイ・メナンド『メタフィジカル・クラブ』、マイケル・ワート『明治維新の敗者たち』(みすず書房)ほか。

写真は、四万十川に架かる沈下橋の一つです。

拙著『列島哲学史』(みすず書房)では、日本書紀に記されている欽明天皇の言葉に、列島の文字に残された最初の哲学的な問いを見てとっています。

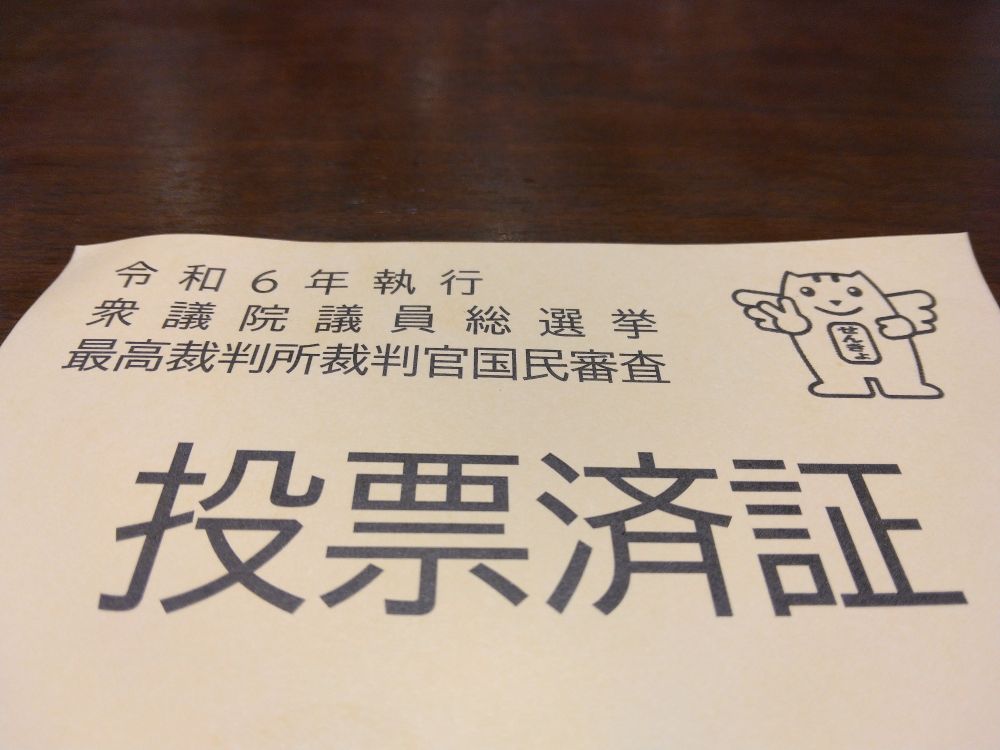

思うところの多いひとときでした。

拙著『列島哲学史』(みすず書房)では、日本書紀に記されている欽明天皇の言葉に、列島の文字に残された最初の哲学的な問いを見てとっています。

思うところの多いひとときでした。

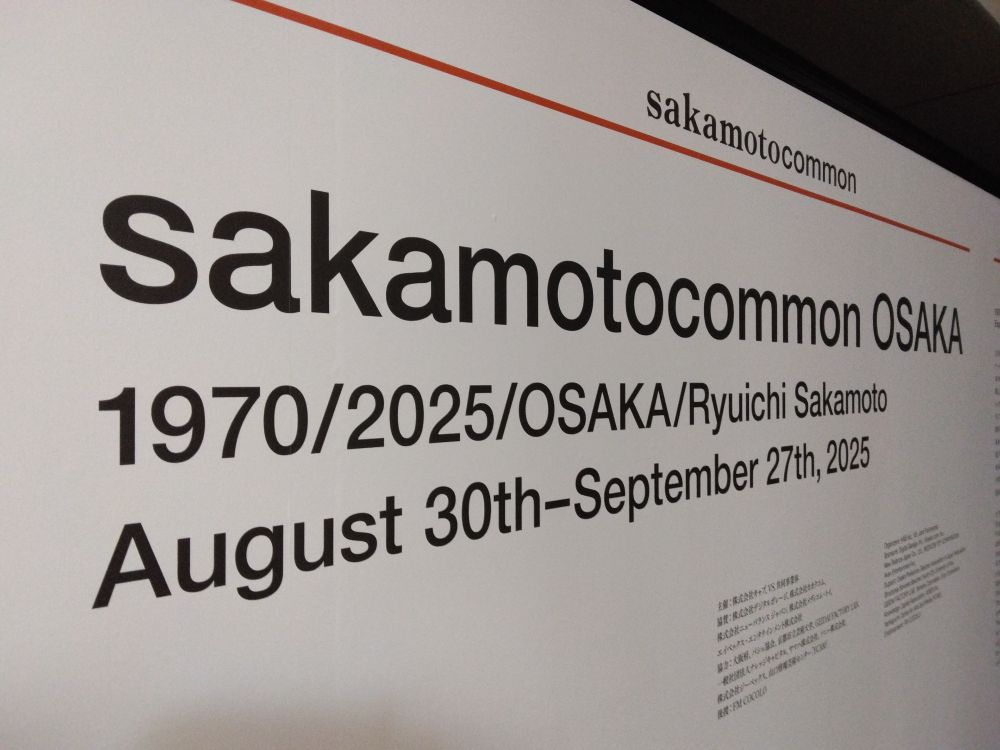

沈黙、音、音楽。「声」、そして言葉への遠く長い暗渠をたどる行程。

沈黙、音、音楽。「声」、そして言葉への遠く長い暗渠をたどる行程。

2500年の歩みの意味を探る試み。

どうぞよろしくお願いいたします。

2500年の歩みの意味を探る試み。

どうぞよろしくお願いいたします。

「まれまれは ここにつどひて いにしへの あたらしびとの ごとくはらばへ」。(時には昔の人の気分になって、ゴロリと今にむきあってみよう。)

「まれまれは ここにつどひて いにしへの あたらしびとの ごとくはらばへ」。(時には昔の人の気分になって、ゴロリと今にむきあってみよう。)

堀辰雄が晩年、蔵書を納めるために建てた書庫。どこにどの本を置くか、こまごまと指定しているのだが、結局完成をみることなく堀はなくなった。

蔵書の数といい書庫の広さといい、私には理想の空間のように思えた。

堀辰雄が晩年、蔵書を納めるために建てた書庫。どこにどの本を置くか、こまごまと指定しているのだが、結局完成をみることなく堀はなくなった。

蔵書の数といい書庫の広さといい、私には理想の空間のように思えた。

この列島で探られてきた、「上からの普遍性」に拮抗する「下からの普遍性」の系譜を掘り起こす試みです。

お手にとっていただけると嬉しいです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

www.msz.co.jp/book/detail/...

この列島で探られてきた、「上からの普遍性」に拮抗する「下からの普遍性」の系譜を掘り起こす試みです。

お手にとっていただけると嬉しいです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

www.msz.co.jp/book/detail/...

革命への志を街の診断士としての仕事に活かした行動的思想家の軌跡を辿る展示。社会科学の視線と文学の視線を兼ね備えた報告書、エセー、論文の数々は、社会科学批評であるとともに、文芸批評でもある。コンサルタントという仕事の可能性を思い知らされる。

4/7まで。

革命への志を街の診断士としての仕事に活かした行動的思想家の軌跡を辿る展示。社会科学の視線と文学の視線を兼ね備えた報告書、エセー、論文の数々は、社会科学批評であるとともに、文芸批評でもある。コンサルタントという仕事の可能性を思い知らされる。

4/7まで。

会場には、いつになく熱気が。

会場には、いつになく熱気が。

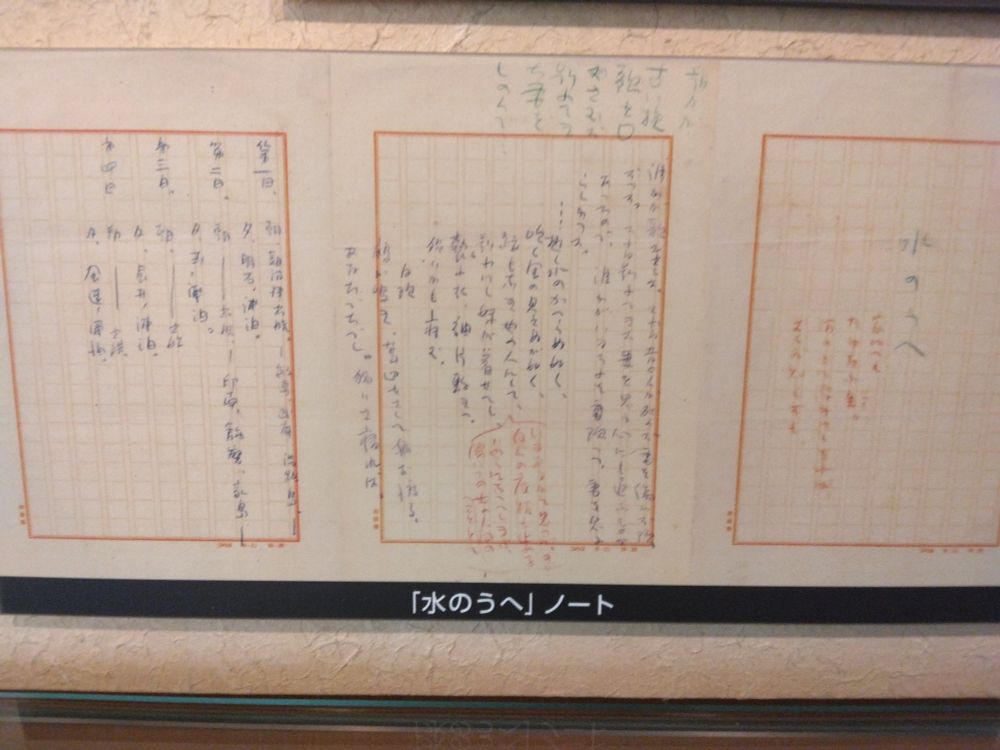

大作『安曇野』、未完に終わった幕末の歴史小説『獅子座』の生原稿の複製を見る。

臼井には、一木一草にまでゆきわたった天皇制が、自力の民主化を阻んでいるという認識があり、その問題に取り組むのに最もふさわしい風呂敷のような様式として、小説の可能性を考えていた。

大作『安曇野』、未完に終わった幕末の歴史小説『獅子座』の生原稿の複製を見る。

臼井には、一木一草にまでゆきわたった天皇制が、自力の民主化を阻んでいるという認識があり、その問題に取り組むのに最もふさわしい風呂敷のような様式として、小説の可能性を考えていた。

日本の新聞が大卒を採用の条件にしたのは大正末期で、この頃まではぎりぎり、江戸口語の呼吸が記者の文体にも生きていたのだろうか。

日本の新聞が大卒を採用の条件にしたのは大正末期で、この頃まではぎりぎり、江戸口語の呼吸が記者の文体にも生きていたのだろうか。

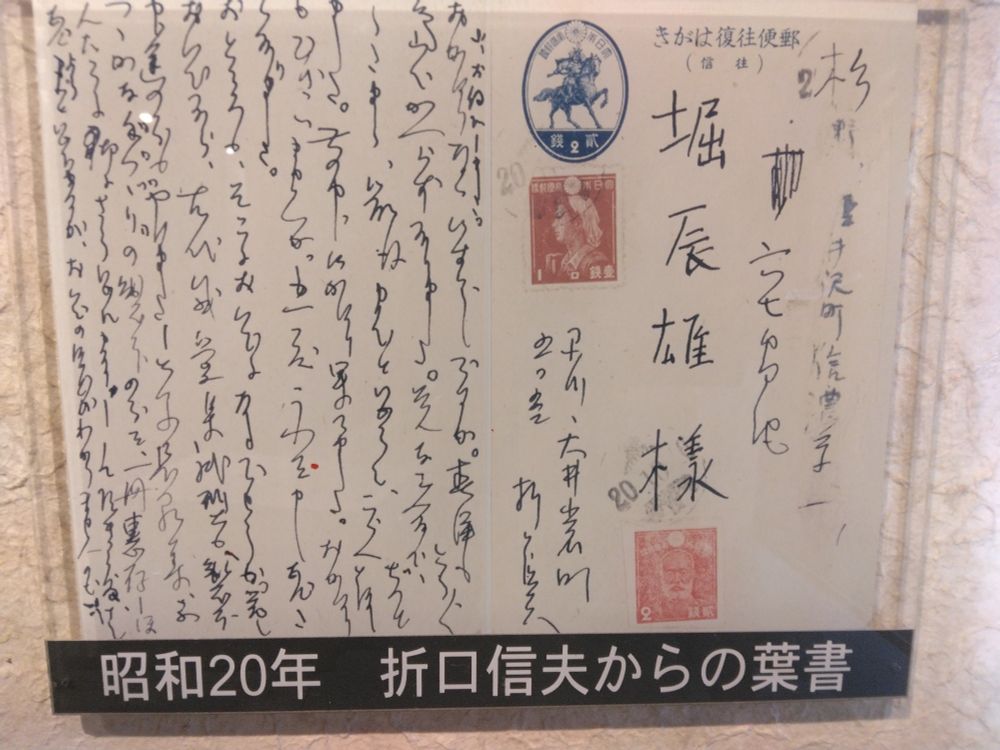

盧溝橋事件前後、国学院大学での宇津保・落窪物語の講義の聴講を機に生じた折口信夫との交流は、プルーストやリルケへの打ち込みと日本古典をつなぐ構想力を堀にもたらす。

戦後まもなく、病床にあって万葉時代を舞台にした小説を構想したが、ついに実現をみなかったという話をはじめて知る。

盧溝橋事件前後、国学院大学での宇津保・落窪物語の講義の聴講を機に生じた折口信夫との交流は、プルーストやリルケへの打ち込みと日本古典をつなぐ構想力を堀にもたらす。

戦後まもなく、病床にあって万葉時代を舞台にした小説を構想したが、ついに実現をみなかったという話をはじめて知る。

真葛は、仙台藩医工藤平助の娘で、『むかしばなし』『独考』などの著作をもつ、江戸期後半の文章家にして思索者。

平安期の清少納言、紫式部と、明治期の樋口一葉との奇妙な断層を埋めるような位置に立ち、現代を見すえている人のように思える。

真葛は、仙台藩医工藤平助の娘で、『むかしばなし』『独考』などの著作をもつ、江戸期後半の文章家にして思索者。

平安期の清少納言、紫式部と、明治期の樋口一葉との奇妙な断層を埋めるような位置に立ち、現代を見すえている人のように思える。

時代に対するひとりの人間の全人的な拮抗を跡づける、充実した展示。

話にはきいていた、『双調平家物語』執筆時に橋本が作成していた、緻密の限りを尽くした年表と、『桃尻語訳枕草子』の逐語訳に際して作っていた単語カードの実物を見ることができて、感激した。

時代に対するひとりの人間の全人的な拮抗を跡づける、充実した展示。

話にはきいていた、『双調平家物語』執筆時に橋本が作成していた、緻密の限りを尽くした年表と、『桃尻語訳枕草子』の逐語訳に際して作っていた単語カードの実物を見ることができて、感激した。

評論からこれほどの幸福感を味わう経験は、どれほどぶりだろう。自分が大事にしてきた書き手について、その大事であるゆえんが、制度に守られない、しかも開かれた、徒手空拳の言葉で語られている。

「空も海も誰にも独占できないほど寛く、人間の考える利他や公共性の概念が恥ずかしくなるぐらい、ただそこにあって人を包み込む。それは橋本治の理想とする小説の形だったのだろう」。

書き手自身にとってはもちろんのことだっただろうが、読者である私にも、自分を開拓する楽しみを与えられる気がする。

評論からこれほどの幸福感を味わう経験は、どれほどぶりだろう。自分が大事にしてきた書き手について、その大事であるゆえんが、制度に守られない、しかも開かれた、徒手空拳の言葉で語られている。

「空も海も誰にも独占できないほど寛く、人間の考える利他や公共性の概念が恥ずかしくなるぐらい、ただそこにあって人を包み込む。それは橋本治の理想とする小説の形だったのだろう」。

書き手自身にとってはもちろんのことだっただろうが、読者である私にも、自分を開拓する楽しみを与えられる気がする。

1960年の、安保反対運動の大きなうねりを背景に書かれた長編で、物語パートとプロムナードパートを交叉させる独特の書き方が試みられている。「天草四郎陣中旗」作者説のある南蛮絵師で、一揆勢のほぼ唯一の生存者と目されてきた内通者、山田右衛門作の視点を活かそうとしているところに、この作者らしさを感じる。

1960年の、安保反対運動の大きなうねりを背景に書かれた長編で、物語パートとプロムナードパートを交叉させる独特の書き方が試みられている。「天草四郎陣中旗」作者説のある南蛮絵師で、一揆勢のほぼ唯一の生存者と目されてきた内通者、山田右衛門作の視点を活かそうとしているところに、この作者らしさを感じる。

飢えと迫害に苦しめられた三万の人々が、十二万の大軍(それにオランダの軍船)に囲まれながら、五か月籠城し、最後には全滅した場所。

有明海を眼下にみる広く荒涼とした跡地だけが、往時のままの姿で残っている。

飢えと迫害に苦しめられた三万の人々が、十二万の大軍(それにオランダの軍船)に囲まれながら、五か月籠城し、最後には全滅した場所。

有明海を眼下にみる広く荒涼とした跡地だけが、往時のままの姿で残っている。

天草・島原の乱(一揆)ののちの厳しい禁教政策のなか、仏教徒たちに交じって多くの潜伏キリシタンたちが隠れ棲んだにもかかわらず、密告者を出さなかった場所。

アワビの貝殻の内側に水を浸すと浮かぶ紋様を、信者たちが聖母マリアに見立てて祈りを捧げた聖遺物をみて、イコン的な記号の成立条件を考えさせられた。

天草・島原の乱(一揆)ののちの厳しい禁教政策のなか、仏教徒たちに交じって多くの潜伏キリシタンたちが隠れ棲んだにもかかわらず、密告者を出さなかった場所。

アワビの貝殻の内側に水を浸すと浮かぶ紋様を、信者たちが聖母マリアに見立てて祈りを捧げた聖遺物をみて、イコン的な記号の成立条件を考えさせられた。