あと、この本の文章は、かなりナカニシヤのマイタニさんに赤を入れていただいているのだけど、それがめちゃくちゃ効いていることに改めて気づいたり。本当にありがたい。

www.facebook.com/photo?fbid=1...

あと、この本の文章は、かなりナカニシヤのマイタニさんに赤を入れていただいているのだけど、それがめちゃくちゃ効いていることに改めて気づいたり。本当にありがたい。

www.facebook.com/photo?fbid=1...

いつものように緊張しつつ、勢いに頼って、話しました。内容はシンプル(なつもり)だったので、まあ、伝わったのではないかと思います。

パネル企画としてどうだったのかはよく分からない。さっき終わったばっかだし。でもまあ、質疑応答や他のパネルの方に助けられたし、混沌とした感じになったので、良かったのではないか。

いつものように緊張しつつ、勢いに頼って、話しました。内容はシンプル(なつもり)だったので、まあ、伝わったのではないかと思います。

パネル企画としてどうだったのかはよく分からない。さっき終わったばっかだし。でもまあ、質疑応答や他のパネルの方に助けられたし、混沌とした感じになったので、良かったのではないか。

モンベルの創業者に関する記事の横で、なんか嬉しかったです。iPhoneの小さい画面で編集したのでこんな感じになりました。モザイクのかけ方が分からず…。

モンベルの創業者に関する記事の横で、なんか嬉しかったです。iPhoneの小さい画面で編集したのでこんな感じになりました。モザイクのかけ方が分からず…。

これはどうしてくれるのだろう…。

研究室に壊れたモニターがどんどん溜まっていく

これはどうしてくれるのだろう…。

研究室に壊れたモニターがどんどん溜まっていく

理系の一般教養で「音楽」というコマ。内容的には「サウンド・スタディーズ」への導入。専門授業ではなくこういうパンキョーのコマをやりたかったので、ありがたかった。後期もやるのだけど、内容はぼちぼち変えていきたいところ。

なんとなく慣れてきたので、せっかく遠くまで来たことだし帰りにもう1,2コマできるとありがたい、と思うようになりました。葛飾から横浜の間のどこかで、金曜日の午後に非常勤コマなどあれば、ぜひやらせてください。講義でも演習でもなんでもやります。非常勤じゃなくとも、金曜日午後に何かイベントなどあれば、お知らせください。よろしくお願いします!

理系の一般教養で「音楽」というコマ。内容的には「サウンド・スタディーズ」への導入。専門授業ではなくこういうパンキョーのコマをやりたかったので、ありがたかった。後期もやるのだけど、内容はぼちぼち変えていきたいところ。

なんとなく慣れてきたので、せっかく遠くまで来たことだし帰りにもう1,2コマできるとありがたい、と思うようになりました。葛飾から横浜の間のどこかで、金曜日の午後に非常勤コマなどあれば、ぜひやらせてください。講義でも演習でもなんでもやります。非常勤じゃなくとも、金曜日午後に何かイベントなどあれば、お知らせください。よろしくお願いします!

1980年代に西武池袋にあったアール・ヴィヴァンでは、芦川聡さんがセレクトした現代音楽のレコードや美術図書などが売られていて、そこら辺のことに関心のある人々にとって情報交換のためのハブとなっていたそうですが、**新譜入荷情報のリーフレットが『サウンドスケープ』というタイトルで発行されていたらしい**、ということを知りました。芦川聡さんが1982年に退社した後も続いていたらしい。見てみたい。「サウンドスケープ」概念の輸入プロセスを知るための資料として、見てみたい。

1980年代に西武池袋にあったアール・ヴィヴァンでは、芦川聡さんがセレクトした現代音楽のレコードや美術図書などが売られていて、そこら辺のことに関心のある人々にとって情報交換のためのハブとなっていたそうですが、**新譜入荷情報のリーフレットが『サウンドスケープ』というタイトルで発行されていたらしい**、ということを知りました。芦川聡さんが1982年に退社した後も続いていたらしい。見てみたい。「サウンドスケープ」概念の輸入プロセスを知るための資料として、見てみたい。

去年の10月(241023)に購入して、それ以来、夜に時間のある際に一章ずつ読んできた。2025年6月22日22:25に読了。ゆっくり読んだ。

主題や構成もそうだが、各章の構成や塩梅や配分も含めて、傑作。関西弁も素晴らしい。

去年の10月(241023)に購入して、それ以来、夜に時間のある際に一章ずつ読んできた。2025年6月22日22:25に読了。ゆっくり読んだ。

主題や構成もそうだが、各章の構成や塩梅や配分も含めて、傑作。関西弁も素晴らしい。

自分の好きな音楽を「普通の音楽」として記述しようとする情熱を持つ著者が、歴史と理論の両方に十分目配せして書いた良い本。今後もしばしば参照すべし。

僕はゲーム音楽の愛好経験に乏しいので、次は、ゲーム音楽がどのように愛好されているかということを勉強しよう。

音楽本大賞に推薦すべきだったなあ、と思いました。

参考:https://www.ele-king.net/books/011526/

自分の好きな音楽を「普通の音楽」として記述しようとする情熱を持つ著者が、歴史と理論の両方に十分目配せして書いた良い本。今後もしばしば参照すべし。

僕はゲーム音楽の愛好経験に乏しいので、次は、ゲーム音楽がどのように愛好されているかということを勉強しよう。

音楽本大賞に推薦すべきだったなあ、と思いました。

参考:https://www.ele-king.net/books/011526/

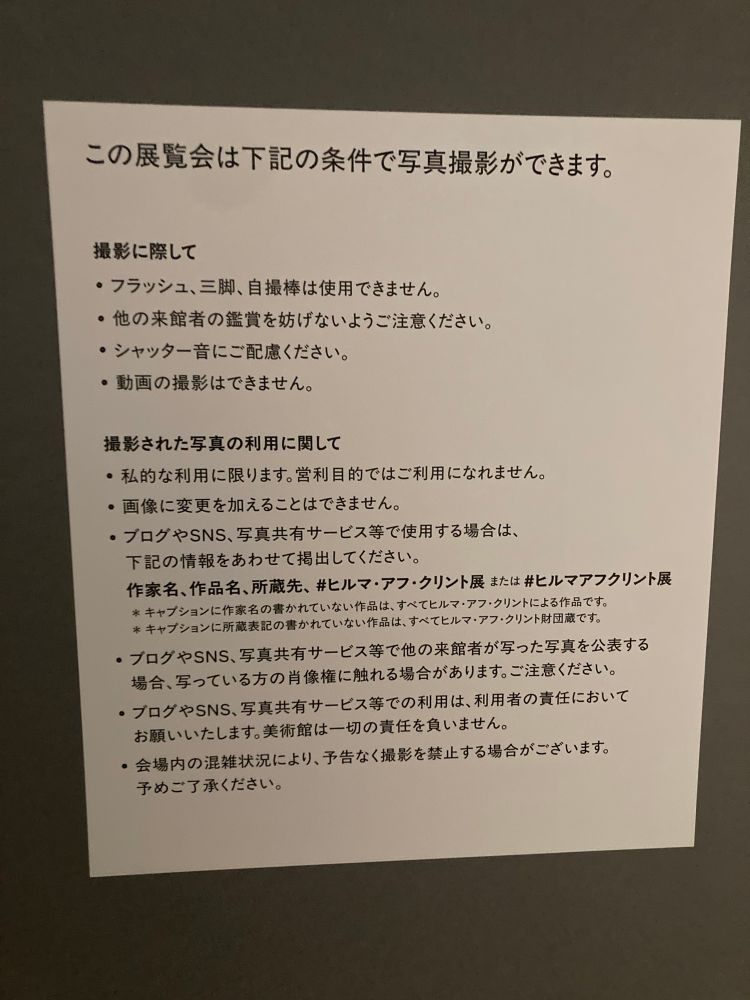

19世紀に、こういう抽象的な絵柄に慣れ親しんでいない人間が、こういう抽象的な絵柄を、しかもけっこうデカい絵画を、見るとどう感じるのだろう、などと想像しながら見てました。

芸術における音の歴史に関心のある僕のような人間は、彼女の画業については「ルッソロとオカルティズムとの関連」というトピックから考えると面白いのかもしれない、とか考えながら、つまりは、なんか全体的にお勉強として見てしまった。

19世紀に、こういう抽象的な絵柄に慣れ親しんでいない人間が、こういう抽象的な絵柄を、しかもけっこうデカい絵画を、見るとどう感じるのだろう、などと想像しながら見てました。

芸術における音の歴史に関心のある僕のような人間は、彼女の画業については「ルッソロとオカルティズムとの関連」というトピックから考えると面白いのかもしれない、とか考えながら、つまりは、なんか全体的にお勉強として見てしまった。

JASPMに「サウンド・アート」の書評が掲載されるって、場違いに見えると思いますが、JASPMは僕のメイン学会のひとつです。全ての音楽は人間(people)によって聞かれるものなのだから、全ての音楽はポピュラー(popular)音楽です。なので、サウンド・アートもポピュラー音楽です(サウンド・アートは必ずしも音楽だけではありませんが)。

JASPMに「サウンド・アート」の書評が掲載されるって、場違いに見えると思いますが、JASPMは僕のメイン学会のひとつです。全ての音楽は人間(people)によって聞かれるものなのだから、全ての音楽はポピュラー(popular)音楽です。なので、サウンド・アートもポピュラー音楽です(サウンド・アートは必ずしも音楽だけではありませんが)。

なんか面白い。賢そうな眉間だ。妻にはとてもウケた。

*

自分の写真を見て笑ってしまったけど、学会は、ほんと素晴らしかったです。フレンドリーで開かれていてみんな対話に前向きで。

3月末にあると、日本ではその後いきなり年度始まりってのが、大変ですが…。

なんか面白い。賢そうな眉間だ。妻にはとてもウケた。

*

自分の写真を見て笑ってしまったけど、学会は、ほんと素晴らしかったです。フレンドリーで開かれていてみんな対話に前向きで。

3月末にあると、日本ではその後いきなり年度始まりってのが、大変ですが…。