https://www.hanmoto.com/bd/search/top?author=%E7%99%BD%E5%B2%A9%E8%8B%B1%E6%A8%B9

「一冊の書物を、そのつど心揺すぶられて、わたしは何度も再読する。何度読んでもその力強さ、再読ごとの特徴は失われることはない」。マランは彼女自身の言葉そのままに、連続性への安住を拒み、思索の縦糸を縒る。時間の線形性から逸脱し、〈わたし〉の思考を〈わたしたち〉の倫理へとひらく。

「一冊の書物を、そのつど心揺すぶられて、わたしは何度も再読する。何度読んでもその力強さ、再読ごとの特徴は失われることはない」。マランは彼女自身の言葉そのままに、連続性への安住を拒み、思索の縦糸を縒る。時間の線形性から逸脱し、〈わたし〉の思考を〈わたしたち〉の倫理へとひらく。

一貫しているのは、「善」的かつ散文的表現で囲い込もうとする私たちの理解からコルビュジエを引き剥がし、「悪」の両義性において彼を詩的に捉え直す試み。倉方さんの文体および手さばきは『悪魔の辞典』さながら。対象を傷つけることなく、「罪つくり」な建築家の異端精神を生かしたまま露わにする。

一貫しているのは、「善」的かつ散文的表現で囲い込もうとする私たちの理解からコルビュジエを引き剥がし、「悪」の両義性において彼を詩的に捉え直す試み。倉方さんの文体および手さばきは『悪魔の辞典』さながら。対象を傷つけることなく、「罪つくり」な建築家の異端精神を生かしたまま露わにする。

私的領域としての「家庭」に留まるのを拒み、娘を残して新たな闘いへ赴く革命家の母(ラディカル・フェミニスト!)。迷走する二人の父親と男性原理。トマス・ピンチョン『ヴァインランド』にインスパイアされつつも、トランプの米国を自画像として描き切る。ジョニー・グリーンウッドの音楽も最高!

私的領域としての「家庭」に留まるのを拒み、娘を残して新たな闘いへ赴く革命家の母(ラディカル・フェミニスト!)。迷走する二人の父親と男性原理。トマス・ピンチョン『ヴァインランド』にインスパイアされつつも、トランプの米国を自画像として描き切る。ジョニー・グリーンウッドの音楽も最高!

通奏低音として響くのは「可謬主義」。完全に「分かる」ことはできずとも、物語に仮託したり、誤解やずれをも含んだまま分かちあったりしながら、ともに修正しあえる希望です――「「分有」とはもしかしたら“本物”と“偽物”のあいだにある壁が一時的に取り払われることなのかなと思った」。

通奏低音として響くのは「可謬主義」。完全に「分かる」ことはできずとも、物語に仮託したり、誤解やずれをも含んだまま分かちあったりしながら、ともに修正しあえる希望です――「「分有」とはもしかしたら“本物”と“偽物”のあいだにある壁が一時的に取り払われることなのかなと思った」。

というのも、クリスティーズで競売・落札されたうえ、当該画家研究の第一人者のお墨付き、そして識者たちのフィルターをもかいくぐった作品。もし真実を知らなかったら、きっと異なるレンズで見ていたはず。展覧の内容はいわずもがな、観覧者に配布される小冊子も秀逸。世界でも空前絶後の試みでは!?

というのも、クリスティーズで競売・落札されたうえ、当該画家研究の第一人者のお墨付き、そして識者たちのフィルターをもかいくぐった作品。もし真実を知らなかったら、きっと異なるレンズで見ていたはず。展覧の内容はいわずもがな、観覧者に配布される小冊子も秀逸。世界でも空前絶後の試みでは!?

また、ホイジンガさながらに学生と遊び、歌い、踊りながら文化研究に勤しみ、相互教育に臨もうとする教員としては、安部芳絵論考に蒙を啓かれる思いで、うんうんと深く首肯しながら拝読しました――「『ゆらぎ』に向き合うことで、『ゆらがない力』としての現場の力を獲得することが可能となる」。

また、ホイジンガさながらに学生と遊び、歌い、踊りながら文化研究に勤しみ、相互教育に臨もうとする教員としては、安部芳絵論考に蒙を啓かれる思いで、うんうんと深く首肯しながら拝読しました――「『ゆらぎ』に向き合うことで、『ゆらがない力』としての現場の力を獲得することが可能となる」。

社会活動が困難だった19世紀ロシアでは、あらゆる問題が文学を経由し、「きわめて急進的な姿勢で決断」されたといいます。文学が信仰を代弁したロシア的宿命! とりわけ、ベルジャーエフが指摘するドストエフスキーの両義性(飽満と飢渇)は、プーチンが濫用するスラヴ主義的装置と地続きにある。

社会活動が困難だった19世紀ロシアでは、あらゆる問題が文学を経由し、「きわめて急進的な姿勢で決断」されたといいます。文学が信仰を代弁したロシア的宿命! とりわけ、ベルジャーエフが指摘するドストエフスキーの両義性(飽満と飢渇)は、プーチンが濫用するスラヴ主義的装置と地続きにある。

歴史学や教育制度・批評理論が絡みあうプロセスにおいて、「フランス文学史」がいかに制度として確立されていったのか。本書ではスタール夫人やG・ランソンをひとつの中心点として、文芸が文学へ、そして文学が「国民精神の精髄」へと変容する過程が、丁寧に整理されています。

歴史学や教育制度・批評理論が絡みあうプロセスにおいて、「フランス文学史」がいかに制度として確立されていったのか。本書ではスタール夫人やG・ランソンをひとつの中心点として、文芸が文学へ、そして文学が「国民精神の精髄」へと変容する過程が、丁寧に整理されています。

皮膚の内側を流れているあいだは自己として認識される体液も、いつかは例外なく外へ漏れ出します。つまり、かつて自己だったものが他者化する。その刹那にこそ、「ケア」が生まれる! 石牟礼道子を反復するのではなく、歴史学を滑走路として、生物学・建築・食文化へと思想を分散させる著者。

皮膚の内側を流れているあいだは自己として認識される体液も、いつかは例外なく外へ漏れ出します。つまり、かつて自己だったものが他者化する。その刹那にこそ、「ケア」が生まれる! 石牟礼道子を反復するのではなく、歴史学を滑走路として、生物学・建築・食文化へと思想を分散させる著者。

「根拠なく断定的に決めつける本、攻撃的な内容の本、我の強い本には、ご遠慮願っています。ヘイト本は、タイトルに入っている時点でNGだから『店の棚にヘイト本を置けるだろうか』なんて、悩むわけもありません。...どこかに柔らかさを残したものを置くようにしています」。

t.co/AQnLLxWnDf

「根拠なく断定的に決めつける本、攻撃的な内容の本、我の強い本には、ご遠慮願っています。ヘイト本は、タイトルに入っている時点でNGだから『店の棚にヘイト本を置けるだろうか』なんて、悩むわけもありません。...どこかに柔らかさを残したものを置くようにしています」。

t.co/AQnLLxWnDf

プランテーションからの逃亡は、人類の実験としての「ゼネラルストライキ」であり、制度への抵抗だった。だが、奴隷制は都市のゲットーにまで忍び寄る。それでも、音と身体による「親密な黒々とした生の革命の反復」がやむことはなかった。「あたしはここにいる」! 困惑のうちに覚醒するデュボイス。

プランテーションからの逃亡は、人類の実験としての「ゼネラルストライキ」であり、制度への抵抗だった。だが、奴隷制は都市のゲットーにまで忍び寄る。それでも、音と身体による「親密な黒々とした生の革命の反復」がやむことはなかった。「あたしはここにいる」! 困惑のうちに覚醒するデュボイス。

エマソンの思想を生活の文脈に置き換え、「森羅万象(ユニヴァース)」との関係性で継承したソロー。彼にとっては「天性(ジーニアス)」さえ、個人の所有物ではなく、私たち「共通の特典」でした。自然と詩、思索と実践、花とハチ、人と人。関係性を捉えるために「凝視」するのではなく「眺める」。

エマソンの思想を生活の文脈に置き換え、「森羅万象(ユニヴァース)」との関係性で継承したソロー。彼にとっては「天性(ジーニアス)」さえ、個人の所有物ではなく、私たち「共通の特典」でした。自然と詩、思索と実践、花とハチ、人と人。関係性を捉えるために「凝視」するのではなく「眺める」。

独善的な蛮行として誤解されがちな「市民的不服従」に関しても、「憎しみではなく、礼節、共同の空間」を尊重したソローには、明らかに超絶主義者とプラグマティストを架橋する言動が息づいています――ソローを収監した収税吏さえ「彼は最も気品ある囚人だった」と誇らしげに語っていたといいます。

独善的な蛮行として誤解されがちな「市民的不服従」に関しても、「憎しみではなく、礼節、共同の空間」を尊重したソローには、明らかに超絶主義者とプラグマティストを架橋する言動が息づいています――ソローを収監した収税吏さえ「彼は最も気品ある囚人だった」と誇らしげに語っていたといいます。

ジェンダー規範や異能力性、言語ヒエラルキーや階級構造が交わる界面で描かれる愛や善意。それらはあくまで個人的なものです。が、戦火のいま読み直すと、新たな社会分断の導線や潜在的な火種を予感せずにはおれません。短篇ならではの巧みに満ちた待望の復刊。『侍女の物語』も読み返さねば!

ジェンダー規範や異能力性、言語ヒエラルキーや階級構造が交わる界面で描かれる愛や善意。それらはあくまで個人的なものです。が、戦火のいま読み直すと、新たな社会分断の導線や潜在的な火種を予感せずにはおれません。短篇ならではの巧みに満ちた待望の復刊。『侍女の物語』も読み返さねば!

内戦や大戦への扉が暴力的に開かれつつあるいま、彼の人生から切り離された岐路や彼が死後に受けた非難を凝視することで、リベラリズムの別の可能性をも掘り起こせるように感じています。もちろん、反面教師的な側面を大いに含めて。閉ざされた近代史を、福島と高知の両岸から。またうかがいます!

内戦や大戦への扉が暴力的に開かれつつあるいま、彼の人生から切り離された岐路や彼が死後に受けた非難を凝視することで、リベラリズムの別の可能性をも掘り起こせるように感じています。もちろん、反面教師的な側面を大いに含めて。閉ざされた近代史を、福島と高知の両岸から。またうかがいます!

登場人物たちが内包する境界の混淆にこそ、交差的かつ複雑な世界の水源があることを再認識させられました――「人間の中にも怪物性はあり、怪物の中にも人間性はある」。同性愛者でもあった作者ストーカーとホイットマンとの交感、近代テクノロジーと反近代的直観の交錯、「ケアの倫理」へのまなざし。

登場人物たちが内包する境界の混淆にこそ、交差的かつ複雑な世界の水源があることを再認識させられました――「人間の中にも怪物性はあり、怪物の中にも人間性はある」。同性愛者でもあった作者ストーカーとホイットマンとの交感、近代テクノロジーと反近代的直観の交錯、「ケアの倫理」へのまなざし。

海青子さんは比喩が多彩かつ巧みなうえに、音楽さながらに〈情〉をぐぐっと惹きつけるんですよね。それでいて勢いに頼るのでもなく、散文的な〈理〉が語りを支えている。わたし自身がずっと打たれっぱなしでした。窓と扉、仕組みとしての図書館、個と社会の不完全性、裸としての自分、AIと司書。

海青子さんは比喩が多彩かつ巧みなうえに、音楽さながらに〈情〉をぐぐっと惹きつけるんですよね。それでいて勢いに頼るのでもなく、散文的な〈理〉が語りを支えている。わたし自身がずっと打たれっぱなしでした。窓と扉、仕組みとしての図書館、個と社会の不完全性、裸としての自分、AIと司書。

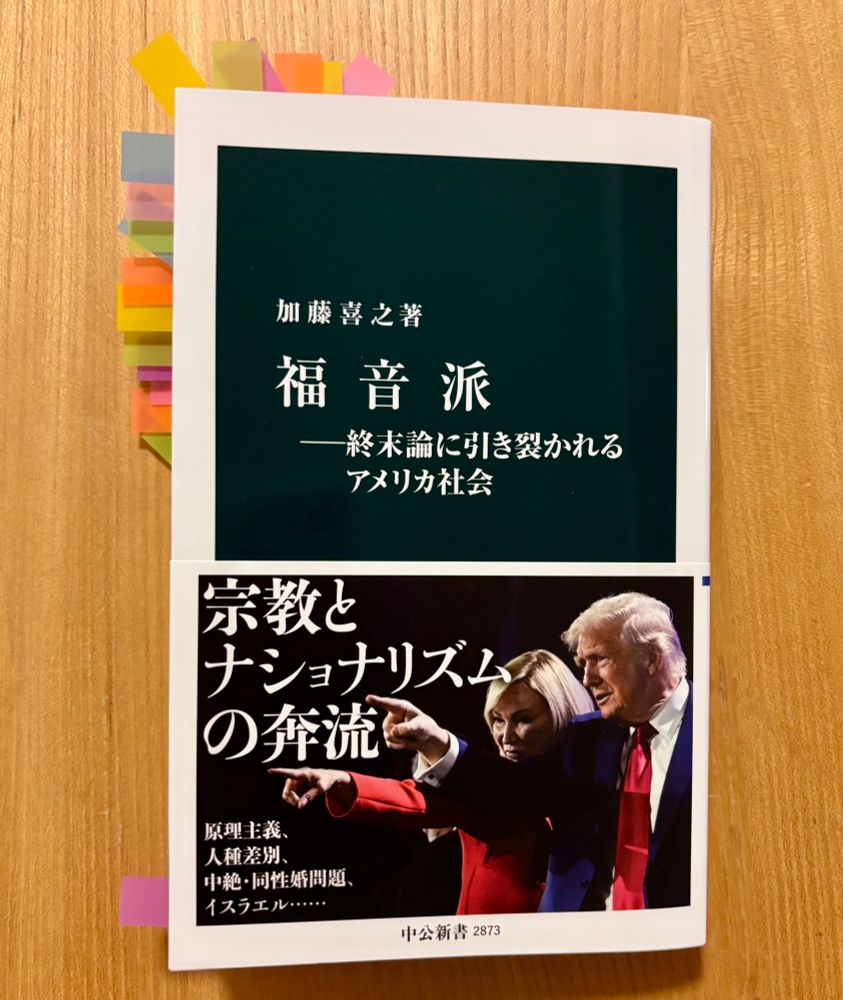

中絶・同性愛・ポルノ・進化論の教育・壊れた家族――5つの「罪」を悔い改め、アメリカをグレートに保とうとした運動(keep America great)は、やがて公共圏を「終末論」で覆い尽くし......「対立する相手をサタンや悪魔の支配下にあるものとみなす傾向」は、政治言語を信仰の塹壕へと変貌させました。

中絶・同性愛・ポルノ・進化論の教育・壊れた家族――5つの「罪」を悔い改め、アメリカをグレートに保とうとした運動(keep America great)は、やがて公共圏を「終末論」で覆い尽くし......「対立する相手をサタンや悪魔の支配下にあるものとみなす傾向」は、政治言語を信仰の塹壕へと変貌させました。

「人間が世界像のゆらぎを経験した際に、自分ともう一人の自分、自分と他人(たち)との対話を通して、自分の視野を育て、態度を整えていく努力。またその努力を支えうる方法。それを私は哲学と定義する」――敗者の経験や中間地帯の声を両掌で受けとめ、古代から仏教伝来を経て、法然・親鸞・『徒然草』から、福沢・兆民・透谷・鶴見俊輔へ。

「人間が世界像のゆらぎを経験した際に、自分ともう一人の自分、自分と他人(たち)との対話を通して、自分の視野を育て、態度を整えていく努力。またその努力を支えうる方法。それを私は哲学と定義する」――敗者の経験や中間地帯の声を両掌で受けとめ、古代から仏教伝来を経て、法然・親鸞・『徒然草』から、福沢・兆民・透谷・鶴見俊輔へ。