ベオグラード在住の詩人が綴った01〜12年までの日誌を書籍化したのもの。生活の中に常に戦争の気配が漂っていて、読みだすと止め時が分からず一気読みしてしまった。

ベオグラードという土地がトルコ、オーストリア・ハンガリー帝国、ナチス、ソ連圏の大国と地続きであり、列強たちの思惑に奔走されてきた歴史が淡々とした文章から透けて見える。

でもだからこそ、難民センターを訪ね、旧友を訪ね、詩を発表し、大学で授業をし、料理をする。自宅マンションのエレベーターで新たな隣人を作るという日々の営みが瑞々しくて、眩い。

いい本でした。

@libro.bsky.social

ベオグラード在住の詩人が綴った01〜12年までの日誌を書籍化したのもの。生活の中に常に戦争の気配が漂っていて、読みだすと止め時が分からず一気読みしてしまった。

ベオグラードという土地がトルコ、オーストリア・ハンガリー帝国、ナチス、ソ連圏の大国と地続きであり、列強たちの思惑に奔走されてきた歴史が淡々とした文章から透けて見える。

でもだからこそ、難民センターを訪ね、旧友を訪ね、詩を発表し、大学で授業をし、料理をする。自宅マンションのエレベーターで新たな隣人を作るという日々の営みが瑞々しくて、眩い。

いい本でした。

@libro.bsky.social

若き天才ヴィクターは生命の神秘に取り憑かれ、研究に研究を重ねてとうとう神の御業に等しい偉業を成し遂げる。しかし、それは人が神を真似るという禁忌だった。

創られた怪物はヴィクターに責任を問うのだが_?

粗筋も知ってるし、映画も見てるしであまり内容的には驚くこともなかったんだけど読んでよかった。

怪物に語らせるという図式を採用することで、勧善懲悪の図を脱してることにまず脱帽。帝国主義に疑問を呈する登場人物もいるし、読んでてメアリー・シェリーって結構主流から距離を取った人だったのかなという印象を受けた。

@libro.bsky.social

若き天才ヴィクターは生命の神秘に取り憑かれ、研究に研究を重ねてとうとう神の御業に等しい偉業を成し遂げる。しかし、それは人が神を真似るという禁忌だった。

創られた怪物はヴィクターに責任を問うのだが_?

粗筋も知ってるし、映画も見てるしであまり内容的には驚くこともなかったんだけど読んでよかった。

怪物に語らせるという図式を採用することで、勧善懲悪の図を脱してることにまず脱帽。帝国主義に疑問を呈する登場人物もいるし、読んでてメアリー・シェリーって結構主流から距離を取った人だったのかなという印象を受けた。

@libro.bsky.social

歌詞は一部抜粋だし、アレンジが本編とは全く違うのだけど伴奏が弦楽器だからかCynthiaの艶のある声とぴったり合っててつい何度も聴いてしまう。

特に1:24あたりでシームレスに音程を変えていくところなんて、もう圧巻で…人の声がここまで出来るのかぁって感動しちゃう。映像的にもライトが効果的に使われてて美しい。

歌詞は一部抜粋だし、アレンジが本編とは全く違うのだけど伴奏が弦楽器だからかCynthiaの艶のある声とぴったり合っててつい何度も聴いてしまう。

特に1:24あたりでシームレスに音程を変えていくところなんて、もう圧巻で…人の声がここまで出来るのかぁって感動しちゃう。映像的にもライトが効果的に使われてて美しい。

池澤夏樹が文学全集を編纂時、夕刊フジで連載していたタイアップ企画の書籍版。連想ゲームの要領で次々に面白い本を紹介してくれる、めくるめく本の万華鏡世界。

名前は知ってるけども、難しそうで手が出ないと思っていても、粗筋を紹介してもらえばそんな事ない、って出会いがそこかしこにある楽しい本。

15年に出た文庫を再読。当時、気になった作品に付箋をはっていたので再読すると自分の変化を実感する。何年かしたらまた再読したい。

思えば池澤夏樹を通して私はアンナ・ポリトコフスカヤや石牟礼道子を知ったんだった。

@libro.bsky.social

池澤夏樹が文学全集を編纂時、夕刊フジで連載していたタイアップ企画の書籍版。連想ゲームの要領で次々に面白い本を紹介してくれる、めくるめく本の万華鏡世界。

名前は知ってるけども、難しそうで手が出ないと思っていても、粗筋を紹介してもらえばそんな事ない、って出会いがそこかしこにある楽しい本。

15年に出た文庫を再読。当時、気になった作品に付箋をはっていたので再読すると自分の変化を実感する。何年かしたらまた再読したい。

思えば池澤夏樹を通して私はアンナ・ポリトコフスカヤや石牟礼道子を知ったんだった。

@libro.bsky.social

連邦共和制というかつてない政治形態を採用した独立当時の米国。その運営を支える憲法はどの様な思想、状況の上で発布され、なぜ受容されるべきなのかを、当時の政治家たちが新聞に発表した論文をまとめた本。

ミュージカル及び原作の『ハミルトン』ロン・チャーナウ著で言及されてたので読んでみた。社説として発表されてるので、各テーマが具体的で案外読みやすい。

また各論の構造がしっかりしてるので、修辞的な観点からしても古典として扱われるに納得。

あと、人間に対して理想を抱いてないところが意外。

@libro.bsky.social

連邦共和制というかつてない政治形態を採用した独立当時の米国。その運営を支える憲法はどの様な思想、状況の上で発布され、なぜ受容されるべきなのかを、当時の政治家たちが新聞に発表した論文をまとめた本。

ミュージカル及び原作の『ハミルトン』ロン・チャーナウ著で言及されてたので読んでみた。社説として発表されてるので、各テーマが具体的で案外読みやすい。

また各論の構造がしっかりしてるので、修辞的な観点からしても古典として扱われるに納得。

あと、人間に対して理想を抱いてないところが意外。

@libro.bsky.social

帝国時代に萌芽した革命からソ連、そして今まさにロシアで活躍する女性活動家たちを紹介した本。

時に捕まり、拷問され、重労働を課せられ、追放され、最悪殺されてしまうことも珍しくないのに、いつの時代の女性たちも声を上げてきた。

何かとプーチンとソ連の影に隠され、姿が見えないロシアという大地で権力に抗う人たちと激動の近代ロシアの歴史をまとめた意欲作。

読んでると詩人の数が多いのに驚く。リュミドラ・ウリツカヤもウラジミール・ソローキンも今は発禁だなんて。ロシア語系文学はいつも政治的権力と戦ってるんだなぁ。

@libro.bsky.social

帝国時代に萌芽した革命からソ連、そして今まさにロシアで活躍する女性活動家たちを紹介した本。

時に捕まり、拷問され、重労働を課せられ、追放され、最悪殺されてしまうことも珍しくないのに、いつの時代の女性たちも声を上げてきた。

何かとプーチンとソ連の影に隠され、姿が見えないロシアという大地で権力に抗う人たちと激動の近代ロシアの歴史をまとめた意欲作。

読んでると詩人の数が多いのに驚く。リュミドラ・ウリツカヤもウラジミール・ソローキンも今は発禁だなんて。ロシア語系文学はいつも政治的権力と戦ってるんだなぁ。

@libro.bsky.social

サンフランシスコ、かつて中国茶の名手として名を馳せたヴェラのお店は閑古鳥が鳴いていた。老い先も短いし、そろそろ店仕舞いをと鬱々する日々の中、なんと店で死体を見つけてしまう。

突然の事件に「良き市民」としての矜持からヴェラは全力で警察に協力しようとするも、全く相手にされない。

ならいいさ、そんなら私が捜査しようじゃないかと勝手に捜査に乗り出すが?

お婆ちゃんが活躍する作品に外れなし、という偏見を裏付けてくれる最高の1冊。ジャナ・デリオンのワニ町シリーズ好きな人ならぜひ読むべし。

@libro.bsky.social

サンフランシスコ、かつて中国茶の名手として名を馳せたヴェラのお店は閑古鳥が鳴いていた。老い先も短いし、そろそろ店仕舞いをと鬱々する日々の中、なんと店で死体を見つけてしまう。

突然の事件に「良き市民」としての矜持からヴェラは全力で警察に協力しようとするも、全く相手にされない。

ならいいさ、そんなら私が捜査しようじゃないかと勝手に捜査に乗り出すが?

お婆ちゃんが活躍する作品に外れなし、という偏見を裏付けてくれる最高の1冊。ジャナ・デリオンのワニ町シリーズ好きな人ならぜひ読むべし。

@libro.bsky.social

王家の診察を担うエリート医師ヒョンは、世話になった師が市街で起きた殺人事件の容疑者になっているのを知る。師の無実を信じるヒョンは彼女の無実を証明しようと動き出すが、それは権謀術数蠢く宮廷では危険過ぎることだった。

片時も油断できない宮廷と過酷な身分制度で運営される外の世界を行き来しつつ、ヒョンは事件の真相を掴めるのか?

今年読んだミステリで一番かも。18世紀の朝鮮王朝を舞台にしてるけど適度に注とふり仮名があるから読みやすいし、漢文を庶民が読めないって演出がにくい。

ジュブナイルものらしい王道展開も最高。

@libro.bsky.social

王家の診察を担うエリート医師ヒョンは、世話になった師が市街で起きた殺人事件の容疑者になっているのを知る。師の無実を信じるヒョンは彼女の無実を証明しようと動き出すが、それは権謀術数蠢く宮廷では危険過ぎることだった。

片時も油断できない宮廷と過酷な身分制度で運営される外の世界を行き来しつつ、ヒョンは事件の真相を掴めるのか?

今年読んだミステリで一番かも。18世紀の朝鮮王朝を舞台にしてるけど適度に注とふり仮名があるから読みやすいし、漢文を庶民が読めないって演出がにくい。

ジュブナイルものらしい王道展開も最高。

@libro.bsky.social

強烈なリズムに裏打ちされた主旋律を兼ねるラップが滅茶苦茶心地良くって初見でもノリノリで楽しめちゃう。ヒップホップって身構えちゃうけど、ラップが旋律を担っているし、当然ながら韻をこれでもかと踏みまくった歌詞が耳に心地良い。

キャラによってはジャズぽかったり、いかにもミュージカル仕立てな華やかさがあったりして飽きない、飽きない。すごくよかった。

にしても演者の皆さんよく舌噛まないよなぁと感心するほどの高速ラップにびびる。それでちゃんと文章に聞こえるから恐れ入る。

強烈なリズムに裏打ちされた主旋律を兼ねるラップが滅茶苦茶心地良くって初見でもノリノリで楽しめちゃう。ヒップホップって身構えちゃうけど、ラップが旋律を担っているし、当然ながら韻をこれでもかと踏みまくった歌詞が耳に心地良い。

キャラによってはジャズぽかったり、いかにもミュージカル仕立てな華やかさがあったりして飽きない、飽きない。すごくよかった。

にしても演者の皆さんよく舌噛まないよなぁと感心するほどの高速ラップにびびる。それでちゃんと文章に聞こえるから恐れ入る。

三権分立の一角を担う司法のトップにして判断のプロ、裁判官。法曹界の神秘と権威のベールを纏う彼らも、一皮むけば思った以上にお役所仕事な側面が。

融通が利かない裁判官に、冤罪を作り出す仕組み、裁判員制度の実態とは何なのか。現代日本の司法を巡る問題を12章で裁判官の実態を伝える重量級ノンフィクション。

理想高くとも現実がイケてーのはこういうわけよ!とこれでもかとえげつない司法の実態を突きつけられて、読んでて胸が悪くなるどころか吐きそうになる1冊。

身近でない世界に肉薄させてくれる作者の力量に脱帽。いつか再読するぞ

@libro.bsky.social

三権分立の一角を担う司法のトップにして判断のプロ、裁判官。法曹界の神秘と権威のベールを纏う彼らも、一皮むけば思った以上にお役所仕事な側面が。

融通が利かない裁判官に、冤罪を作り出す仕組み、裁判員制度の実態とは何なのか。現代日本の司法を巡る問題を12章で裁判官の実態を伝える重量級ノンフィクション。

理想高くとも現実がイケてーのはこういうわけよ!とこれでもかとえげつない司法の実態を突きつけられて、読んでて胸が悪くなるどころか吐きそうになる1冊。

身近でない世界に肉薄させてくれる作者の力量に脱帽。いつか再読するぞ

@libro.bsky.social

現行の日本国憲法を作家・池澤夏樹が平易な文章に翻訳したもの。翻訳のあとに原本全文と英訳もついている。

あまりにサクッと読めてしまうことにびっくり。原文が30ページほどしかないなんて。

肩肘張らずに憲法に触れられる良書。

ロン・チャーナウの『ハミルトン』を読んでて、いかに国を運営する上で憲法が大事かっていうのを感じて、「はて、自分のとこはどうったかいな?」という殊勝な気持ちになって手に取った本。

戦争の報道や、数多の偏見に社会が偏向していく日々のやるせなさを一時忘れさせてくれる。たまにはこういう本もいい。

@libro.bsky.social

現行の日本国憲法を作家・池澤夏樹が平易な文章に翻訳したもの。翻訳のあとに原本全文と英訳もついている。

あまりにサクッと読めてしまうことにびっくり。原文が30ページほどしかないなんて。

肩肘張らずに憲法に触れられる良書。

ロン・チャーナウの『ハミルトン』を読んでて、いかに国を運営する上で憲法が大事かっていうのを感じて、「はて、自分のとこはどうったかいな?」という殊勝な気持ちになって手に取った本。

戦争の報道や、数多の偏見に社会が偏向していく日々のやるせなさを一時忘れさせてくれる。たまにはこういう本もいい。

@libro.bsky.social

独立革命を無事終え、大統領制が基盤に乗り出した米国。革命の熱から覚め、粛々と日々の営みを送る米国が直面したのは高貴な夢を語った英雄たちが、身も蓋もない中傷合戦に明け暮れることだった。華やかな活躍から一点、終わりなき政争に身を投じたハミルトンの生涯を巡る後編。

なんとか下巻も読み終えた。上巻よりもキツかった。新聞を使っての誹謗中傷合戦の凄まじさと、言った言わないを巡る泥沼の対立が延々と続く続く続く。

最期のイライザのエピローグで一定の清涼感は得られるけど、後半は人間社会に対する幻滅をしっかりと味わえる。いや力作

@libro.bsky.social

独立革命を無事終え、大統領制が基盤に乗り出した米国。革命の熱から覚め、粛々と日々の営みを送る米国が直面したのは高貴な夢を語った英雄たちが、身も蓋もない中傷合戦に明け暮れることだった。華やかな活躍から一点、終わりなき政争に身を投じたハミルトンの生涯を巡る後編。

なんとか下巻も読み終えた。上巻よりもキツかった。新聞を使っての誹謗中傷合戦の凄まじさと、言った言わないを巡る泥沼の対立が延々と続く続く続く。

最期のイライザのエピローグで一定の清涼感は得られるけど、後半は人間社会に対する幻滅をしっかりと味わえる。いや力作

@libro.bsky.social

米国建国の父の一人にして、初代財務長官にして株式市場の設立を担い、現代資本主義の基礎を一から創り上げた男、アレクサンダー・ハミルトン。その評価は当時から現代に至るまで定まらない。天賦の才を持った偉人だったのか、はたまた野心に燃えた実務家だったのか。

あのミュージカル『ハミルトン』の原作ということで読んでみた。

ハミルトンの生涯を通じて建国期の米国の歴史を語っているため、とにく情報量が多い!

でも語り口が平易なので時間さえかければ読み切れる様に書かれてるのが素晴らしい。大変だけども読む価値のある大著。

@libro.bsky.social

米国建国の父の一人にして、初代財務長官にして株式市場の設立を担い、現代資本主義の基礎を一から創り上げた男、アレクサンダー・ハミルトン。その評価は当時から現代に至るまで定まらない。天賦の才を持った偉人だったのか、はたまた野心に燃えた実務家だったのか。

あのミュージカル『ハミルトン』の原作ということで読んでみた。

ハミルトンの生涯を通じて建国期の米国の歴史を語っているため、とにく情報量が多い!

でも語り口が平易なので時間さえかければ読み切れる様に書かれてるのが素晴らしい。大変だけども読む価値のある大著。

@libro.bsky.social

エルキュール・ポアロの連作集。いつもと違って殺人が全く絡まない謎ときが新鮮。

旅に出たり、新興宗教の闇を暴いたり、時には騎士道精神を発揮したり。古き良き騎士道精神を体現するかのようなポワロの活躍が読んでて実に楽しい1冊。

何年か前に読んだから再読なんだけど、やっぱりアガサ・クリスティーは面白い。色んなミステリを読めば読むほど、簡単な材料でも毎回面白い作品に料理できちゃうクリスティーの凄腕っぷりを痛感させられる。

さすがミステリの女王!

@libro.bsky.social

エルキュール・ポアロの連作集。いつもと違って殺人が全く絡まない謎ときが新鮮。

旅に出たり、新興宗教の闇を暴いたり、時には騎士道精神を発揮したり。古き良き騎士道精神を体現するかのようなポワロの活躍が読んでて実に楽しい1冊。

何年か前に読んだから再読なんだけど、やっぱりアガサ・クリスティーは面白い。色んなミステリを読めば読むほど、簡単な材料でも毎回面白い作品に料理できちゃうクリスティーの凄腕っぷりを痛感させられる。

さすがミステリの女王!

@libro.bsky.social

かっ飛び過ぎず、でもきちんとアップデートすべき事はきちんとしてて素直に楽しめる作品だった。シンプルにエンタメとしての王道を狙った感じがする。

正直出来のいい映像だけをお目当てに観に行ったんだけど、普通にストーリーもよかった。この手の映画にしては珍しく機械と人間が仲いいのが興味深い。ドラえもん的ロボット観とでもいうかね。

あととにかく音楽が良いのでこれは映画館で見てるとつい首を振って乗ってしまう。やっぱ映画館だと重低音がよく聞こえるよね、最高っ。

戦闘シーンも市街を滑走するチェイスシーンも最高。目で見て耳で楽しめる王道エンタメでした。ああ、超満足。

かっ飛び過ぎず、でもきちんとアップデートすべき事はきちんとしてて素直に楽しめる作品だった。シンプルにエンタメとしての王道を狙った感じがする。

正直出来のいい映像だけをお目当てに観に行ったんだけど、普通にストーリーもよかった。この手の映画にしては珍しく機械と人間が仲いいのが興味深い。ドラえもん的ロボット観とでもいうかね。

あととにかく音楽が良いのでこれは映画館で見てるとつい首を振って乗ってしまう。やっぱ映画館だと重低音がよく聞こえるよね、最高っ。

戦闘シーンも市街を滑走するチェイスシーンも最高。目で見て耳で楽しめる王道エンタメでした。ああ、超満足。

「いいとこだから、遊びに来なよ」の一言で、友人の住む異国の地へ旅立った、作家、有吉佐和子。

海外旅行がまだまだ珍しかった60年代、出向いた先はニューギニア。想像を絶する密林に、熱さ、虫、何より強烈な文化の違いにひたすら驚愕する日々を綴ったエッセイ。

ぶっ飛んだ本だった。

紀行なのに著者は専ら畑中氏の家で療養し、畑中氏は現地の人を従えて八面六臂と飛び回る日々。良くぞ帰ってこれたなぁという劇的な帰国まで、唯一無二の体験過ぎる。

著者も、タフ過ぎる畑中幸子もどちらも凄い、としか言うしかない。

@libro.bsky.social

「いいとこだから、遊びに来なよ」の一言で、友人の住む異国の地へ旅立った、作家、有吉佐和子。

海外旅行がまだまだ珍しかった60年代、出向いた先はニューギニア。想像を絶する密林に、熱さ、虫、何より強烈な文化の違いにひたすら驚愕する日々を綴ったエッセイ。

ぶっ飛んだ本だった。

紀行なのに著者は専ら畑中氏の家で療養し、畑中氏は現地の人を従えて八面六臂と飛び回る日々。良くぞ帰ってこれたなぁという劇的な帰国まで、唯一無二の体験過ぎる。

著者も、タフ過ぎる畑中幸子もどちらも凄い、としか言うしかない。

@libro.bsky.social

現代アートを60年代後から欧米、日本、今まで「メジャーではない」とされきた地域、形式、ジャンルetcをトランスナショナルとして分類し、現代までの流れを全6章で俯瞰した本。

6章目・終章が印象に残った。

美術の観点から日本側の帝国主義を振り返ってて、はっとした。そう、日本も植民地を持ってた側なんだよなって。

その端的な例が藤田嗣治。単に渡仏した画家かと思ってたら、戦中、政府に迎合した「戦争画家(戦争賛成派)」として追放されたなんて知らなんだ。(我ながら何たる無知!)

芸術が社会に持つ責任が少し分かった気がする。

@libro.bsky.social

現代アートを60年代後から欧米、日本、今まで「メジャーではない」とされきた地域、形式、ジャンルetcをトランスナショナルとして分類し、現代までの流れを全6章で俯瞰した本。

6章目・終章が印象に残った。

美術の観点から日本側の帝国主義を振り返ってて、はっとした。そう、日本も植民地を持ってた側なんだよなって。

その端的な例が藤田嗣治。単に渡仏した画家かと思ってたら、戦中、政府に迎合した「戦争画家(戦争賛成派)」として追放されたなんて知らなんだ。(我ながら何たる無知!)

芸術が社会に持つ責任が少し分かった気がする。

@libro.bsky.social

アート、芸術ってわっかんねぇーって感覚はどこかくるの?「〇〇の見方が分かる」系の本が頭に入らないのってなんでだろう?

という疑問を抱いたことがあるなら、ぜひご一読を!と押し売りしたい本。

圧倒的に凄い「何か」に触れた時に受ける感動を人類がどう扱って着たかを、主に西洋美術から振り返ることで現代社会における「美」の基準にどう繋がっていくかが分かってくる。

かつては哲学や手工技術の一部分だったものが、いかに独立し、現在の権威的とも言える姿になったのか。を語る第一章から目から鱗が落ちまくり。

いやぁ、勉強になりました。

@libro.bsky.social

アート、芸術ってわっかんねぇーって感覚はどこかくるの?「〇〇の見方が分かる」系の本が頭に入らないのってなんでだろう?

という疑問を抱いたことがあるなら、ぜひご一読を!と押し売りしたい本。

圧倒的に凄い「何か」に触れた時に受ける感動を人類がどう扱って着たかを、主に西洋美術から振り返ることで現代社会における「美」の基準にどう繋がっていくかが分かってくる。

かつては哲学や手工技術の一部分だったものが、いかに独立し、現在の権威的とも言える姿になったのか。を語る第一章から目から鱗が落ちまくり。

いやぁ、勉強になりました。

@libro.bsky.social

19世紀を目前に控えた英国から遥かルーマニアまで降り立った新人弁護士ジョナサンは高貴ながらもどこか人間離れした伯爵に迎え入れられる_その名は大貴族ドラキュラ。

書名そのものがネタバレな吸血鬼小説の傑作というか、大御所だよね。何度目かの再読終了。

子どもの頃に菊地秀行が児童書用に冒険小説として脚色したものを読んだので、その時の記憶と比較して読んだので色んな発見があって面白かった。

現代からすると、かったるい部分も多いけど、それを補う面白さがあるんだよね。背景描写の美しさとか、熱き友情のドラマとか。堪能したわ。

@libro.bsky.social

19世紀を目前に控えた英国から遥かルーマニアまで降り立った新人弁護士ジョナサンは高貴ながらもどこか人間離れした伯爵に迎え入れられる_その名は大貴族ドラキュラ。

書名そのものがネタバレな吸血鬼小説の傑作というか、大御所だよね。何度目かの再読終了。

子どもの頃に菊地秀行が児童書用に冒険小説として脚色したものを読んだので、その時の記憶と比較して読んだので色んな発見があって面白かった。

現代からすると、かったるい部分も多いけど、それを補う面白さがあるんだよね。背景描写の美しさとか、熱き友情のドラマとか。堪能したわ。

@libro.bsky.social

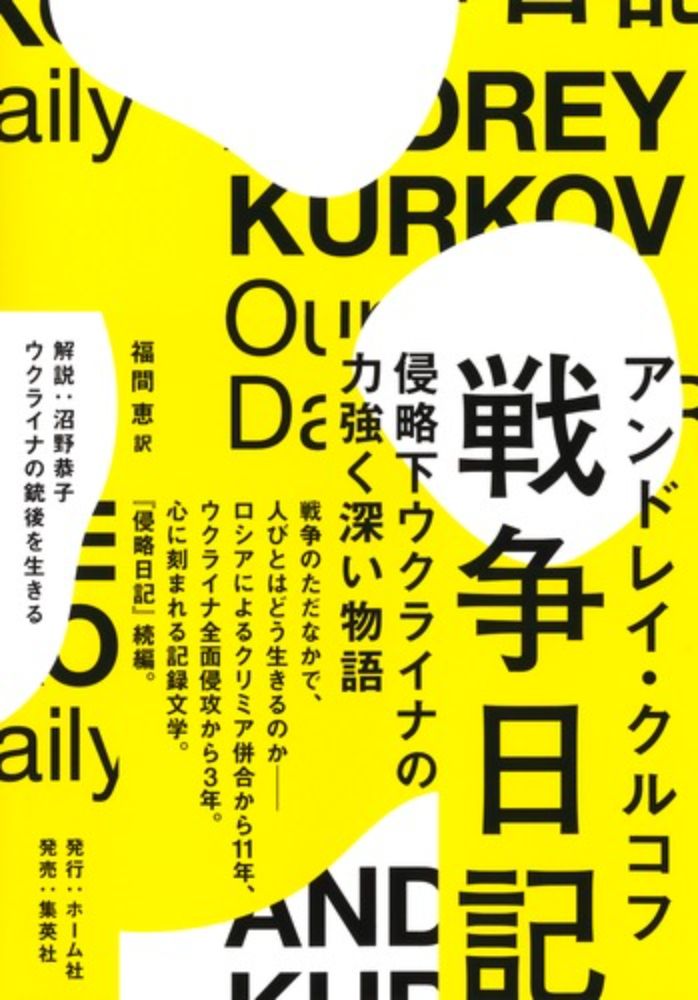

『ペンギンの憂鬱』のアンドレイ・クルコフがロシアとの戦時下で過ごすウクライナの日々を綴った本。不安定なインフラ、言語を巡って起こる「誰が真のウクライナ人か?」という対立、警報に順応していく身体。

生々しい戦時下の日常に、読んでて息が詰まりっぱなしだった。一つ一つの日記は短いけど、全く進ままず、10日ほどヒイヒイ言ってやっと読み終えた。でも、この本はそうやって読み手も四苦八苦するのが相応しい気がする。

終わりの見えない戦争の圧力をぐっと背負って書かれた日記ゆえに、そう簡単には読めない、けど力強く、眩くもある。

@libro.bsky.social

『ペンギンの憂鬱』のアンドレイ・クルコフがロシアとの戦時下で過ごすウクライナの日々を綴った本。不安定なインフラ、言語を巡って起こる「誰が真のウクライナ人か?」という対立、警報に順応していく身体。

生々しい戦時下の日常に、読んでて息が詰まりっぱなしだった。一つ一つの日記は短いけど、全く進ままず、10日ほどヒイヒイ言ってやっと読み終えた。でも、この本はそうやって読み手も四苦八苦するのが相応しい気がする。

終わりの見えない戦争の圧力をぐっと背負って書かれた日記ゆえに、そう簡単には読めない、けど力強く、眩くもある。

@libro.bsky.social

仰天&呆然。こんな貴重な情報と、被害者がやっとの思いであげた声の集積を、根こそぎ消す!? しかも9月末!?

NHKは公共放送の役割を何だと考えているんですか?

このサイトは絶対に存続させなければならない。署名にご協力ください!

【NHK「性暴力を考える」サイトを消さないで】

www.change.org/p/nhk-%E6%80...

仰天&呆然。こんな貴重な情報と、被害者がやっとの思いであげた声の集積を、根こそぎ消す!? しかも9月末!?

NHKは公共放送の役割を何だと考えているんですか?

このサイトは絶対に存続させなければならない。署名にご協力ください!

【NHK「性暴力を考える」サイトを消さないで】

www.change.org/p/nhk-%E6%80...

ただし、フォーカスは怪物じゃなくてその伴侶の側だった。面白そう。このアプローチは今までなかったんじゃない?

主役の人、一瞬レディ・ガガかと思ったら違った。ジェシー・バックリーでした。

吸血鬼、ゾンビのブームと来てまたもやフランケンシュタインの怪物の時代が来るのか。歴史は繰り返すねー。

幽霊&怨霊、吸血鬼、ゾンビ、創造物系、人狼などの変身系はホラーの原型なんだなーと思う。何度でも蘇ってくるもんね。

ただし、フォーカスは怪物じゃなくてその伴侶の側だった。面白そう。このアプローチは今までなかったんじゃない?

主役の人、一瞬レディ・ガガかと思ったら違った。ジェシー・バックリーでした。

吸血鬼、ゾンビのブームと来てまたもやフランケンシュタインの怪物の時代が来るのか。歴史は繰り返すねー。

幽霊&怨霊、吸血鬼、ゾンビ、創造物系、人狼などの変身系はホラーの原型なんだなーと思う。何度でも蘇ってくるもんね。

シリア出身の著者が故郷の料理と思い出を数々の写真とともに紹介する料理本。って紹介するのが申し訳ないほど、素敵な本だった。

まず、これレシピ本なのか?って疑問に思うほど料理の写真が美しい。

ちょっとセピア調で、料理が盛り付けられている器の複雑な模様から、その下の敷物までにうっとりしちゃう。

次に全ての料理に作者が付け加える家族との思い出や、章をまたぐことに挿入されてるシリアの日常生活の写真が素晴らしいのよ。「内線で悲惨なことになっている」とイメージしてしまいがちなシリアの魅力が存分に伝わってくる。

@libro.bsky.social

シリア出身の著者が故郷の料理と思い出を数々の写真とともに紹介する料理本。って紹介するのが申し訳ないほど、素敵な本だった。

まず、これレシピ本なのか?って疑問に思うほど料理の写真が美しい。

ちょっとセピア調で、料理が盛り付けられている器の複雑な模様から、その下の敷物までにうっとりしちゃう。

次に全ての料理に作者が付け加える家族との思い出や、章をまたぐことに挿入されてるシリアの日常生活の写真が素晴らしいのよ。「内線で悲惨なことになっている」とイメージしてしまいがちなシリアの魅力が存分に伝わってくる。

@libro.bsky.social

「お前は俺か!」ってなるタイトルに引かれて手を取った本。

超良かった。

サブスク時代の映画との付き合い方教えますってスタンス通りに「あ、映画ってそうやって楽しんでもいいのか」って提案が目から鱗ですご~いって言いながら読了。

今をときめく役者たちのリストがあったり、テーマごとにまとめた映画のリストも有り、チラ見するのも楽しい。

どんな趣味でも、嗜むのに心理的なハードルを下げて接し続けられるって大事なポイントだもんね。いかに楽しむかって考えること自体のパワーを感じさせられた。

@libro.bsky.social

「お前は俺か!」ってなるタイトルに引かれて手を取った本。

超良かった。

サブスク時代の映画との付き合い方教えますってスタンス通りに「あ、映画ってそうやって楽しんでもいいのか」って提案が目から鱗ですご~いって言いながら読了。

今をときめく役者たちのリストがあったり、テーマごとにまとめた映画のリストも有り、チラ見するのも楽しい。

どんな趣味でも、嗜むのに心理的なハードルを下げて接し続けられるって大事なポイントだもんね。いかに楽しむかって考えること自体のパワーを感じさせられた。

@libro.bsky.social