“搲”有三音。

第一音wǎ。《集韵》:“乌瓦切。吴俗谓手爬物曰搲。”这是“搲”的本音。“手爬物”指用手紧紧抓取物体。张岱《陶庵梦忆》记登香炉峰,“余挟二樵子,从壑底搲而上”,双手紧抓山石用力攀爬。引申指用手拿着工具舀取,如搲米、搲面、搲水、用勺子搲西瓜吃等。

第二音wā。《类篇》:“乌瓜切。手捉物。”“捉”是握持之义。“手捉物”指徒手握持,如搲痒、搲鱼、猫搲伤了手等。

第三音wà。《类篇》:“乌化切。吴人谓挽曰搲。”“挽”即牵挽,如搲住衣袖、搲住扶手。

综上,“搲”字在吴语区使用频率最高,而本音wǎ则在方言中最常使用。 #无用之学

第一音wǎ。《集韵》:“乌瓦切。吴俗谓手爬物曰搲。”这是“搲”的本音。“手爬物”指用手紧紧抓取物体。张岱《陶庵梦忆》记登香炉峰,“余挟二樵子,从壑底搲而上”,双手紧抓山石用力攀爬。引申指用手拿着工具舀取,如搲米、搲面、搲水、用勺子搲西瓜吃等。

第二音wā。《类篇》:“乌瓜切。手捉物。”“捉”是握持之义。“手捉物”指徒手握持,如搲痒、搲鱼、猫搲伤了手等。

第三音wà。《类篇》:“乌化切。吴人谓挽曰搲。”“挽”即牵挽,如搲住衣袖、搲住扶手。

综上,“搲”字在吴语区使用频率最高,而本音wǎ则在方言中最常使用。 #无用之学

November 8, 2025 at 3:01 AM

“搲”有三音。

第一音wǎ。《集韵》:“乌瓦切。吴俗谓手爬物曰搲。”这是“搲”的本音。“手爬物”指用手紧紧抓取物体。张岱《陶庵梦忆》记登香炉峰,“余挟二樵子,从壑底搲而上”,双手紧抓山石用力攀爬。引申指用手拿着工具舀取,如搲米、搲面、搲水、用勺子搲西瓜吃等。

第二音wā。《类篇》:“乌瓜切。手捉物。”“捉”是握持之义。“手捉物”指徒手握持,如搲痒、搲鱼、猫搲伤了手等。

第三音wà。《类篇》:“乌化切。吴人谓挽曰搲。”“挽”即牵挽,如搲住衣袖、搲住扶手。

综上,“搲”字在吴语区使用频率最高,而本音wǎ则在方言中最常使用。 #无用之学

第一音wǎ。《集韵》:“乌瓦切。吴俗谓手爬物曰搲。”这是“搲”的本音。“手爬物”指用手紧紧抓取物体。张岱《陶庵梦忆》记登香炉峰,“余挟二樵子,从壑底搲而上”,双手紧抓山石用力攀爬。引申指用手拿着工具舀取,如搲米、搲面、搲水、用勺子搲西瓜吃等。

第二音wā。《类篇》:“乌瓜切。手捉物。”“捉”是握持之义。“手捉物”指徒手握持,如搲痒、搲鱼、猫搲伤了手等。

第三音wà。《类篇》:“乌化切。吴人谓挽曰搲。”“挽”即牵挽,如搲住衣袖、搲住扶手。

综上,“搲”字在吴语区使用频率最高,而本音wǎ则在方言中最常使用。 #无用之学

“菢(bào)”的方言使用区:以粤语、客家话、闽语为核心分布区,中原官话河南片区也有用。

扬雄《方言》:“北燕、朝鲜、洌水之间,谓伏鸡曰抱。”辽代《龙龛手鉴》:“菢,鸟伏卵也。”“菢”为本字。

韩愈《荐士》“鹤翎不天生,变化在啄菢”,鹤的羽毛并非天生就如此华美,变化发生在孵化的过程中。啄指母鸟用喙啄破卵壳,啄菢形容孵化、破壳、哺育的情形。

徐光启《农政全书》“养鸡不菢法”:“母鸡下卵时,日逐食内夹以麻子喂之,则常生卵不菢。”母鸡产卵期,每天在饲料中掺麻子喂养,母鸡就会持续地产蛋而不孵化。今天俗语中的“鸡菢蛋”“菢窝”都是形容母鸡孵蛋的日常场景。

巴蜀有“菢鸡母”“菢鸡婆”之语。 #无用之学

扬雄《方言》:“北燕、朝鲜、洌水之间,谓伏鸡曰抱。”辽代《龙龛手鉴》:“菢,鸟伏卵也。”“菢”为本字。

韩愈《荐士》“鹤翎不天生,变化在啄菢”,鹤的羽毛并非天生就如此华美,变化发生在孵化的过程中。啄指母鸟用喙啄破卵壳,啄菢形容孵化、破壳、哺育的情形。

徐光启《农政全书》“养鸡不菢法”:“母鸡下卵时,日逐食内夹以麻子喂之,则常生卵不菢。”母鸡产卵期,每天在饲料中掺麻子喂养,母鸡就会持续地产蛋而不孵化。今天俗语中的“鸡菢蛋”“菢窝”都是形容母鸡孵蛋的日常场景。

巴蜀有“菢鸡母”“菢鸡婆”之语。 #无用之学

November 5, 2025 at 2:56 AM

“菢(bào)”的方言使用区:以粤语、客家话、闽语为核心分布区,中原官话河南片区也有用。

扬雄《方言》:“北燕、朝鲜、洌水之间,谓伏鸡曰抱。”辽代《龙龛手鉴》:“菢,鸟伏卵也。”“菢”为本字。

韩愈《荐士》“鹤翎不天生,变化在啄菢”,鹤的羽毛并非天生就如此华美,变化发生在孵化的过程中。啄指母鸟用喙啄破卵壳,啄菢形容孵化、破壳、哺育的情形。

徐光启《农政全书》“养鸡不菢法”:“母鸡下卵时,日逐食内夹以麻子喂之,则常生卵不菢。”母鸡产卵期,每天在饲料中掺麻子喂养,母鸡就会持续地产蛋而不孵化。今天俗语中的“鸡菢蛋”“菢窝”都是形容母鸡孵蛋的日常场景。

巴蜀有“菢鸡母”“菢鸡婆”之语。 #无用之学

扬雄《方言》:“北燕、朝鲜、洌水之间,谓伏鸡曰抱。”辽代《龙龛手鉴》:“菢,鸟伏卵也。”“菢”为本字。

韩愈《荐士》“鹤翎不天生,变化在啄菢”,鹤的羽毛并非天生就如此华美,变化发生在孵化的过程中。啄指母鸟用喙啄破卵壳,啄菢形容孵化、破壳、哺育的情形。

徐光启《农政全书》“养鸡不菢法”:“母鸡下卵时,日逐食内夹以麻子喂之,则常生卵不菢。”母鸡产卵期,每天在饲料中掺麻子喂养,母鸡就会持续地产蛋而不孵化。今天俗语中的“鸡菢蛋”“菢窝”都是形容母鸡孵蛋的日常场景。

巴蜀有“菢鸡母”“菢鸡婆”之语。 #无用之学

“挼”是一个南方方言多用而北方方言少用的俗字。古韵书至少有六种读音,今天只有ruó和ruá,核心字义是揉搓。

读ruó对应古义。《说文》:“捼,摧也。一曰两手相切摩也。”“挼”是“捼”的俗字,本义为排挤、击打、摩挲、揉搓。《礼记》“共饭不泽手”郑玄注:“泽谓挼莎也。”挼莎(suō)指揉搓双手去除油腻。韩愈“两手自相挼”,薛昭蕴“手挼裙带绕阶行”皆此义。

读ruá对应方言义,指起皱、磨损,比如“这张纸挼了”,“衣服边儿挼了”等;还可形容精神萎靡的状态,比如“这人挼了,没精打采的”。

网络流行语“挼猫”,“挼”读ruá,正对应方言义,有摸、揉、撸、搓、捏、捋等丰富的含义。 #无用之学

读ruó对应古义。《说文》:“捼,摧也。一曰两手相切摩也。”“挼”是“捼”的俗字,本义为排挤、击打、摩挲、揉搓。《礼记》“共饭不泽手”郑玄注:“泽谓挼莎也。”挼莎(suō)指揉搓双手去除油腻。韩愈“两手自相挼”,薛昭蕴“手挼裙带绕阶行”皆此义。

读ruá对应方言义,指起皱、磨损,比如“这张纸挼了”,“衣服边儿挼了”等;还可形容精神萎靡的状态,比如“这人挼了,没精打采的”。

网络流行语“挼猫”,“挼”读ruá,正对应方言义,有摸、揉、撸、搓、捏、捋等丰富的含义。 #无用之学

November 3, 2025 at 2:26 AM

“挼”是一个南方方言多用而北方方言少用的俗字。古韵书至少有六种读音,今天只有ruó和ruá,核心字义是揉搓。

读ruó对应古义。《说文》:“捼,摧也。一曰两手相切摩也。”“挼”是“捼”的俗字,本义为排挤、击打、摩挲、揉搓。《礼记》“共饭不泽手”郑玄注:“泽谓挼莎也。”挼莎(suō)指揉搓双手去除油腻。韩愈“两手自相挼”,薛昭蕴“手挼裙带绕阶行”皆此义。

读ruá对应方言义,指起皱、磨损,比如“这张纸挼了”,“衣服边儿挼了”等;还可形容精神萎靡的状态,比如“这人挼了,没精打采的”。

网络流行语“挼猫”,“挼”读ruá,正对应方言义,有摸、揉、撸、搓、捏、捋等丰富的含义。 #无用之学

读ruó对应古义。《说文》:“捼,摧也。一曰两手相切摩也。”“挼”是“捼”的俗字,本义为排挤、击打、摩挲、揉搓。《礼记》“共饭不泽手”郑玄注:“泽谓挼莎也。”挼莎(suō)指揉搓双手去除油腻。韩愈“两手自相挼”,薛昭蕴“手挼裙带绕阶行”皆此义。

读ruá对应方言义,指起皱、磨损,比如“这张纸挼了”,“衣服边儿挼了”等;还可形容精神萎靡的状态,比如“这人挼了,没精打采的”。

网络流行语“挼猫”,“挼”读ruá,正对应方言义,有摸、揉、撸、搓、捏、捋等丰富的含义。 #无用之学

“趿”字南北方言通用。

《说文》:“趿,进足有所撷取也。”南朝《玉篇》:“趿,进足有所拾也。”意思是迈步向前去拾取东西。杜甫《短歌行》“欲向何门趿珠履”,你将趿着缀珠的华履,投奔哪扇权贵之门?

这是日常生活中一种比较随意又急切的动作,故引申为穿鞋的动作,特指把鞋的后帮踩在脚后跟下,不穿好,拖着鞋行走。这个义项读tā,比如“趿拉着鞋”,鞋面仅一横襻儿的无帮木拖鞋称“趿拉板儿”。

《敦煌变文·维摩诘经讲经文》:“趿鞋直出佛堂前。”汤显祖《牡丹亭·遇母》中“不载香车稳,趿的鞋鞓断”,“鞓(tīng)”是带子,“鞋鞓”即鞋带。坐不上安稳的香车,只能趿拉着鞋,把鞋带都走断了。(1) #无用之学

《说文》:“趿,进足有所撷取也。”南朝《玉篇》:“趿,进足有所拾也。”意思是迈步向前去拾取东西。杜甫《短歌行》“欲向何门趿珠履”,你将趿着缀珠的华履,投奔哪扇权贵之门?

这是日常生活中一种比较随意又急切的动作,故引申为穿鞋的动作,特指把鞋的后帮踩在脚后跟下,不穿好,拖着鞋行走。这个义项读tā,比如“趿拉着鞋”,鞋面仅一横襻儿的无帮木拖鞋称“趿拉板儿”。

《敦煌变文·维摩诘经讲经文》:“趿鞋直出佛堂前。”汤显祖《牡丹亭·遇母》中“不载香车稳,趿的鞋鞓断”,“鞓(tīng)”是带子,“鞋鞓”即鞋带。坐不上安稳的香车,只能趿拉着鞋,把鞋带都走断了。(1) #无用之学

November 1, 2025 at 8:11 AM

“趿”字南北方言通用。

《说文》:“趿,进足有所撷取也。”南朝《玉篇》:“趿,进足有所拾也。”意思是迈步向前去拾取东西。杜甫《短歌行》“欲向何门趿珠履”,你将趿着缀珠的华履,投奔哪扇权贵之门?

这是日常生活中一种比较随意又急切的动作,故引申为穿鞋的动作,特指把鞋的后帮踩在脚后跟下,不穿好,拖着鞋行走。这个义项读tā,比如“趿拉着鞋”,鞋面仅一横襻儿的无帮木拖鞋称“趿拉板儿”。

《敦煌变文·维摩诘经讲经文》:“趿鞋直出佛堂前。”汤显祖《牡丹亭·遇母》中“不载香车稳,趿的鞋鞓断”,“鞓(tīng)”是带子,“鞋鞓”即鞋带。坐不上安稳的香车,只能趿拉着鞋,把鞋带都走断了。(1) #无用之学

《说文》:“趿,进足有所撷取也。”南朝《玉篇》:“趿,进足有所拾也。”意思是迈步向前去拾取东西。杜甫《短歌行》“欲向何门趿珠履”,你将趿着缀珠的华履,投奔哪扇权贵之门?

这是日常生活中一种比较随意又急切的动作,故引申为穿鞋的动作,特指把鞋的后帮踩在脚后跟下,不穿好,拖着鞋行走。这个义项读tā,比如“趿拉着鞋”,鞋面仅一横襻儿的无帮木拖鞋称“趿拉板儿”。

《敦煌变文·维摩诘经讲经文》:“趿鞋直出佛堂前。”汤显祖《牡丹亭·遇母》中“不载香车稳,趿的鞋鞓断”,“鞓(tīng)”是带子,“鞋鞓”即鞋带。坐不上安稳的香车,只能趿拉着鞋,把鞋带都走断了。(1) #无用之学

《尚书·费誓》“善敹乃甲胄”一句,郑玄注:“敹谓穿彻之。”将甲胄的皮革穿孔连缀起来。孔颖达注:“谓甲绳有断绝,当使敹理穿治之。”甲胄的绳子有断裂之处,使人缝补、穿连修理。

“敹”读音为liáo,本义为缝缀修补,特指粗率而快速地缝补。屈大均《广东新语》:“凡细者曰缝,粗曰敹;著里曰缝,著边曰敹也。”“著里”指衣物内层的精细缝合,“著边”指衣物边缘的粗略固定。章太炎《新方言·释器》:“凡非绽裂而粗率缝之亦曰敹。”

这一义项今日仍在北方官话区通用,比如“敹一针”,“袖口开线了,敹几针就好”,“敹补敹补又三年”。客家话和粤语亦有使用。 #无用之学

“敹”读音为liáo,本义为缝缀修补,特指粗率而快速地缝补。屈大均《广东新语》:“凡细者曰缝,粗曰敹;著里曰缝,著边曰敹也。”“著里”指衣物内层的精细缝合,“著边”指衣物边缘的粗略固定。章太炎《新方言·释器》:“凡非绽裂而粗率缝之亦曰敹。”

这一义项今日仍在北方官话区通用,比如“敹一针”,“袖口开线了,敹几针就好”,“敹补敹补又三年”。客家话和粤语亦有使用。 #无用之学

October 31, 2025 at 1:42 AM

《尚书·费誓》“善敹乃甲胄”一句,郑玄注:“敹谓穿彻之。”将甲胄的皮革穿孔连缀起来。孔颖达注:“谓甲绳有断绝,当使敹理穿治之。”甲胄的绳子有断裂之处,使人缝补、穿连修理。

“敹”读音为liáo,本义为缝缀修补,特指粗率而快速地缝补。屈大均《广东新语》:“凡细者曰缝,粗曰敹;著里曰缝,著边曰敹也。”“著里”指衣物内层的精细缝合,“著边”指衣物边缘的粗略固定。章太炎《新方言·释器》:“凡非绽裂而粗率缝之亦曰敹。”

这一义项今日仍在北方官话区通用,比如“敹一针”,“袖口开线了,敹几针就好”,“敹补敹补又三年”。客家话和粤语亦有使用。 #无用之学

“敹”读音为liáo,本义为缝缀修补,特指粗率而快速地缝补。屈大均《广东新语》:“凡细者曰缝,粗曰敹;著里曰缝,著边曰敹也。”“著里”指衣物内层的精细缝合,“著边”指衣物边缘的粗略固定。章太炎《新方言·释器》:“凡非绽裂而粗率缝之亦曰敹。”

这一义项今日仍在北方官话区通用,比如“敹一针”,“袖口开线了,敹几针就好”,“敹补敹补又三年”。客家话和粤语亦有使用。 #无用之学

《新唐书》载唐太宗遣使西域“取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃瀋如其剂”。“瀋(shěn)”是汁。取扬州甘蔗,照印度制糖工艺挤压成汁。“拃”是动词,挤压、榨取。

南朝《玉篇》已有此字:“拃,摸拃也。”用手摸索物体并施加压力。

“拃(zhǎ)”在南北方多地口语中通用,主要作量词,指张开的大拇指和中指间的距离,比如一拃长,成人约15—20厘米。这是动词转化为量词的现象。“拃”先有张开手指摸索、搓揉、挤压的动作义,再固化为手指张开的跨度这一度量单位。

云南保山把尺蠖(huò)叫“拃拃虫”、“拃步虫”,行动时一屈一伸,就像量一拃的尺度一样。 #无用之学

南朝《玉篇》已有此字:“拃,摸拃也。”用手摸索物体并施加压力。

“拃(zhǎ)”在南北方多地口语中通用,主要作量词,指张开的大拇指和中指间的距离,比如一拃长,成人约15—20厘米。这是动词转化为量词的现象。“拃”先有张开手指摸索、搓揉、挤压的动作义,再固化为手指张开的跨度这一度量单位。

云南保山把尺蠖(huò)叫“拃拃虫”、“拃步虫”,行动时一屈一伸,就像量一拃的尺度一样。 #无用之学

October 30, 2025 at 8:12 AM

《新唐书》载唐太宗遣使西域“取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃瀋如其剂”。“瀋(shěn)”是汁。取扬州甘蔗,照印度制糖工艺挤压成汁。“拃”是动词,挤压、榨取。

南朝《玉篇》已有此字:“拃,摸拃也。”用手摸索物体并施加压力。

“拃(zhǎ)”在南北方多地口语中通用,主要作量词,指张开的大拇指和中指间的距离,比如一拃长,成人约15—20厘米。这是动词转化为量词的现象。“拃”先有张开手指摸索、搓揉、挤压的动作义,再固化为手指张开的跨度这一度量单位。

云南保山把尺蠖(huò)叫“拃拃虫”、“拃步虫”,行动时一屈一伸,就像量一拃的尺度一样。 #无用之学

南朝《玉篇》已有此字:“拃,摸拃也。”用手摸索物体并施加压力。

“拃(zhǎ)”在南北方多地口语中通用,主要作量词,指张开的大拇指和中指间的距离,比如一拃长,成人约15—20厘米。这是动词转化为量词的现象。“拃”先有张开手指摸索、搓揉、挤压的动作义,再固化为手指张开的跨度这一度量单位。

云南保山把尺蠖(huò)叫“拃拃虫”、“拃步虫”,行动时一屈一伸,就像量一拃的尺度一样。 #无用之学

猫受惊或发怒时毫毛耸起,称“zhà毛”。zhà日常写作乍、炸,本字是“奓”。

《说文》说“奓”是“奢”的籀文。”籀(zhòu)文是小篆前身。“奓”本义是张开。《庄子·知北游》“奓户而入”即推开门。

“奓”从大从多,“大”表空间扩展,“多”表数量增加,对应“张开”的动作,如奓开手、奓着胆子、奓刺。湖北方言“衣服下摆太奓”,布料多下摆就长,张开来又显得大,正是典型写照。想想花朵奓开的模样,从大从多栩栩如生。

“奓”字义分化:表空间上的扩张,行为上的放纵,挥霍无度,给了“奢”;表数量上超出常规的增加,给了“侈”。三个字如同一棵树上结出的三个果子。

北方官话、江淮官话、西南官话皆用此字。 #无用之学

《说文》说“奓”是“奢”的籀文。”籀(zhòu)文是小篆前身。“奓”本义是张开。《庄子·知北游》“奓户而入”即推开门。

“奓”从大从多,“大”表空间扩展,“多”表数量增加,对应“张开”的动作,如奓开手、奓着胆子、奓刺。湖北方言“衣服下摆太奓”,布料多下摆就长,张开来又显得大,正是典型写照。想想花朵奓开的模样,从大从多栩栩如生。

“奓”字义分化:表空间上的扩张,行为上的放纵,挥霍无度,给了“奢”;表数量上超出常规的增加,给了“侈”。三个字如同一棵树上结出的三个果子。

北方官话、江淮官话、西南官话皆用此字。 #无用之学

October 29, 2025 at 8:23 AM

猫受惊或发怒时毫毛耸起,称“zhà毛”。zhà日常写作乍、炸,本字是“奓”。

《说文》说“奓”是“奢”的籀文。”籀(zhòu)文是小篆前身。“奓”本义是张开。《庄子·知北游》“奓户而入”即推开门。

“奓”从大从多,“大”表空间扩展,“多”表数量增加,对应“张开”的动作,如奓开手、奓着胆子、奓刺。湖北方言“衣服下摆太奓”,布料多下摆就长,张开来又显得大,正是典型写照。想想花朵奓开的模样,从大从多栩栩如生。

“奓”字义分化:表空间上的扩张,行为上的放纵,挥霍无度,给了“奢”;表数量上超出常规的增加,给了“侈”。三个字如同一棵树上结出的三个果子。

北方官话、江淮官话、西南官话皆用此字。 #无用之学

《说文》说“奓”是“奢”的籀文。”籀(zhòu)文是小篆前身。“奓”本义是张开。《庄子·知北游》“奓户而入”即推开门。

“奓”从大从多,“大”表空间扩展,“多”表数量增加,对应“张开”的动作,如奓开手、奓着胆子、奓刺。湖北方言“衣服下摆太奓”,布料多下摆就长,张开来又显得大,正是典型写照。想想花朵奓开的模样,从大从多栩栩如生。

“奓”字义分化:表空间上的扩张,行为上的放纵,挥霍无度,给了“奢”;表数量上超出常规的增加,给了“侈”。三个字如同一棵树上结出的三个果子。

北方官话、江淮官话、西南官话皆用此字。 #无用之学

北方方言区关于制作柿子的工艺有两种:

一种是烘柿子,利用低温加热或自然放置使柿子缓慢成熟,果肉变软,“烘”本义是指用火或热气使物体干燥、变热,这里指自然熟化的过程;

另一种是漤柿子,将柿子浸入石灰水或热水中,通过破坏果肉中的鞣酸细胞去除涩味。

北宋《广韵》:“漤,盐渍果。”《集韵》:“漤,汁也。”“漤”读lǎn,特指两种食物处理工艺,一种即上述漤柿子的制作工艺,同样可制作其他水果,如漤桃、漤李等等,另一种则指用盐快速腌制蔬菜使其软化出汁,所谓“盐渍果”。(1) #无用之学

一种是烘柿子,利用低温加热或自然放置使柿子缓慢成熟,果肉变软,“烘”本义是指用火或热气使物体干燥、变热,这里指自然熟化的过程;

另一种是漤柿子,将柿子浸入石灰水或热水中,通过破坏果肉中的鞣酸细胞去除涩味。

北宋《广韵》:“漤,盐渍果。”《集韵》:“漤,汁也。”“漤”读lǎn,特指两种食物处理工艺,一种即上述漤柿子的制作工艺,同样可制作其他水果,如漤桃、漤李等等,另一种则指用盐快速腌制蔬菜使其软化出汁,所谓“盐渍果”。(1) #无用之学

October 28, 2025 at 7:53 AM

北方方言区关于制作柿子的工艺有两种:

一种是烘柿子,利用低温加热或自然放置使柿子缓慢成熟,果肉变软,“烘”本义是指用火或热气使物体干燥、变热,这里指自然熟化的过程;

另一种是漤柿子,将柿子浸入石灰水或热水中,通过破坏果肉中的鞣酸细胞去除涩味。

北宋《广韵》:“漤,盐渍果。”《集韵》:“漤,汁也。”“漤”读lǎn,特指两种食物处理工艺,一种即上述漤柿子的制作工艺,同样可制作其他水果,如漤桃、漤李等等,另一种则指用盐快速腌制蔬菜使其软化出汁,所谓“盐渍果”。(1) #无用之学

一种是烘柿子,利用低温加热或自然放置使柿子缓慢成熟,果肉变软,“烘”本义是指用火或热气使物体干燥、变热,这里指自然熟化的过程;

另一种是漤柿子,将柿子浸入石灰水或热水中,通过破坏果肉中的鞣酸细胞去除涩味。

北宋《广韵》:“漤,盐渍果。”《集韵》:“漤,汁也。”“漤”读lǎn,特指两种食物处理工艺,一种即上述漤柿子的制作工艺,同样可制作其他水果,如漤桃、漤李等等,另一种则指用盐快速腌制蔬菜使其软化出汁,所谓“盐渍果”。(1) #无用之学

清《小五义》第105回《鲁员外被伤呕血 范天保弃家逃生》:“且说喜凤本是卖艺出身,专会打流星,百发百中。一根绒绳上头拴着个铁甜瓜头儿,打将出去,往回里一扽,又接在手中,百发百中。”

“往回里一扽”的“扽”读dèn,南朝《玉篇》始见:“扽,都困切,引也,撼也。”牵引、撼动之义。清人虞咸熙《谐声品字笺》:“扽,引也,撼也。又马不行而提纵其缰曰扽勒。”

“扽”是中原官话、西南官话、粤语、客家话和湘方言的常用俗字。由牵引、撼动引申为猛拉、迅速有力地拉动,如“把绳子扽直”,“把衣服扽平”,“往回里一扽”;拉紧,如“扽住马笼头”,“马不行而提纵其缰曰扽勒”;把东西立稳,如“把板凳扽在墙角”。 #无用之学

“往回里一扽”的“扽”读dèn,南朝《玉篇》始见:“扽,都困切,引也,撼也。”牵引、撼动之义。清人虞咸熙《谐声品字笺》:“扽,引也,撼也。又马不行而提纵其缰曰扽勒。”

“扽”是中原官话、西南官话、粤语、客家话和湘方言的常用俗字。由牵引、撼动引申为猛拉、迅速有力地拉动,如“把绳子扽直”,“把衣服扽平”,“往回里一扽”;拉紧,如“扽住马笼头”,“马不行而提纵其缰曰扽勒”;把东西立稳,如“把板凳扽在墙角”。 #无用之学

October 27, 2025 at 2:29 AM

清《小五义》第105回《鲁员外被伤呕血 范天保弃家逃生》:“且说喜凤本是卖艺出身,专会打流星,百发百中。一根绒绳上头拴着个铁甜瓜头儿,打将出去,往回里一扽,又接在手中,百发百中。”

“往回里一扽”的“扽”读dèn,南朝《玉篇》始见:“扽,都困切,引也,撼也。”牵引、撼动之义。清人虞咸熙《谐声品字笺》:“扽,引也,撼也。又马不行而提纵其缰曰扽勒。”

“扽”是中原官话、西南官话、粤语、客家话和湘方言的常用俗字。由牵引、撼动引申为猛拉、迅速有力地拉动,如“把绳子扽直”,“把衣服扽平”,“往回里一扽”;拉紧,如“扽住马笼头”,“马不行而提纵其缰曰扽勒”;把东西立稳,如“把板凳扽在墙角”。 #无用之学

“往回里一扽”的“扽”读dèn,南朝《玉篇》始见:“扽,都困切,引也,撼也。”牵引、撼动之义。清人虞咸熙《谐声品字笺》:“扽,引也,撼也。又马不行而提纵其缰曰扽勒。”

“扽”是中原官话、西南官话、粤语、客家话和湘方言的常用俗字。由牵引、撼动引申为猛拉、迅速有力地拉动,如“把绳子扽直”,“把衣服扽平”,“往回里一扽”;拉紧,如“扽住马笼头”,“马不行而提纵其缰曰扽勒”;把东西立稳,如“把板凳扽在墙角”。 #无用之学

网络流行语“怼”实属误用,因为“怼”只有一个读音一个义项。《说文》:“怼,怨也。”读音为duì。

《孟子·万章上》记万章问:舜为何不禀告父母就娶妻?孟子答:如果禀告就娶不成了。夫妻是最重要的人伦关系,如果禀告而娶不成妻,就废弃了这种人伦关系,会怨恨父母,因此不禀告。

duì的读音和怨恨的义项都与流行语义不符。

这个字本为“㨃”。“㨃”有两个读音两个义项:一同“朾(chéng)”,撞击;一出北宋《集韵》:“覩猥切,排也。”读音为duǐ,推、排挤之义,从撞击引申而来;又引申为肢体冲撞/捶、语言顶撞。1985年《北京方言词典》有收(如图)。

流行语误“㨃”为“怼”。 #无用之学

《孟子·万章上》记万章问:舜为何不禀告父母就娶妻?孟子答:如果禀告就娶不成了。夫妻是最重要的人伦关系,如果禀告而娶不成妻,就废弃了这种人伦关系,会怨恨父母,因此不禀告。

duì的读音和怨恨的义项都与流行语义不符。

这个字本为“㨃”。“㨃”有两个读音两个义项:一同“朾(chéng)”,撞击;一出北宋《集韵》:“覩猥切,排也。”读音为duǐ,推、排挤之义,从撞击引申而来;又引申为肢体冲撞/捶、语言顶撞。1985年《北京方言词典》有收(如图)。

流行语误“㨃”为“怼”。 #无用之学

October 26, 2025 at 2:13 AM

网络流行语“怼”实属误用,因为“怼”只有一个读音一个义项。《说文》:“怼,怨也。”读音为duì。

《孟子·万章上》记万章问:舜为何不禀告父母就娶妻?孟子答:如果禀告就娶不成了。夫妻是最重要的人伦关系,如果禀告而娶不成妻,就废弃了这种人伦关系,会怨恨父母,因此不禀告。

duì的读音和怨恨的义项都与流行语义不符。

这个字本为“㨃”。“㨃”有两个读音两个义项:一同“朾(chéng)”,撞击;一出北宋《集韵》:“覩猥切,排也。”读音为duǐ,推、排挤之义,从撞击引申而来;又引申为肢体冲撞/捶、语言顶撞。1985年《北京方言词典》有收(如图)。

流行语误“㨃”为“怼”。 #无用之学

《孟子·万章上》记万章问:舜为何不禀告父母就娶妻?孟子答:如果禀告就娶不成了。夫妻是最重要的人伦关系,如果禀告而娶不成妻,就废弃了这种人伦关系,会怨恨父母,因此不禀告。

duì的读音和怨恨的义项都与流行语义不符。

这个字本为“㨃”。“㨃”有两个读音两个义项:一同“朾(chéng)”,撞击;一出北宋《集韵》:“覩猥切,排也。”读音为duǐ,推、排挤之义,从撞击引申而来;又引申为肢体冲撞/捶、语言顶撞。1985年《北京方言词典》有收(如图)。

流行语误“㨃”为“怼”。 #无用之学

我一直对“容长脸”这个描述非常好奇,而且百思不得其解:长脸我懂,指修长的脸型,但是前面加上的这个“容”字到底是什么意思?

常规的解释当然平平无奇,说“容”是名词,指容貌。但再仔细一想问题就来了:既然“容”和“脸”都指容貌、脸部,单称“长脸”不就行了吗?非要“容”、“脸”连用,“容貌修长的脸”岂非语义重复?

昨晚终于想明白了:原来,这里的“容”不是名词,而是形容词,指从容、安祥、恬适、舒缓。“容长脸”的“容”是形容一种仪容舒缓、气度从容的气质,与“长脸”结合,形成“形容词+形容词+名词”的结构,表示兼具从容气质与修长轮廓。(1) #无用之学

常规的解释当然平平无奇,说“容”是名词,指容貌。但再仔细一想问题就来了:既然“容”和“脸”都指容貌、脸部,单称“长脸”不就行了吗?非要“容”、“脸”连用,“容貌修长的脸”岂非语义重复?

昨晚终于想明白了:原来,这里的“容”不是名词,而是形容词,指从容、安祥、恬适、舒缓。“容长脸”的“容”是形容一种仪容舒缓、气度从容的气质,与“长脸”结合,形成“形容词+形容词+名词”的结构,表示兼具从容气质与修长轮廓。(1) #无用之学

October 26, 2025 at 9:07 AM

我一直对“容长脸”这个描述非常好奇,而且百思不得其解:长脸我懂,指修长的脸型,但是前面加上的这个“容”字到底是什么意思?

常规的解释当然平平无奇,说“容”是名词,指容貌。但再仔细一想问题就来了:既然“容”和“脸”都指容貌、脸部,单称“长脸”不就行了吗?非要“容”、“脸”连用,“容貌修长的脸”岂非语义重复?

昨晚终于想明白了:原来,这里的“容”不是名词,而是形容词,指从容、安祥、恬适、舒缓。“容长脸”的“容”是形容一种仪容舒缓、气度从容的气质,与“长脸”结合,形成“形容词+形容词+名词”的结构,表示兼具从容气质与修长轮廓。(1) #无用之学

常规的解释当然平平无奇,说“容”是名词,指容貌。但再仔细一想问题就来了:既然“容”和“脸”都指容貌、脸部,单称“长脸”不就行了吗?非要“容”、“脸”连用,“容貌修长的脸”岂非语义重复?

昨晚终于想明白了:原来,这里的“容”不是名词,而是形容词,指从容、安祥、恬适、舒缓。“容长脸”的“容”是形容一种仪容舒缓、气度从容的气质,与“长脸”结合,形成“形容词+形容词+名词”的结构,表示兼具从容气质与修长轮廓。(1) #无用之学

“藠(jiào)”是南方的一种作物,多年生草本,鳞茎可作泡菜,又称藠头、藠子。南朝《玉篇》已收此字,释为“草名”。其实“藠”是“薤”的别称,李时珍《本草纲目》:“今人因其根白,呼为藠子。”“薤”的根白,就给表示极白、深白的“皛(xiǎo)”加上草字头造出“藠”。

《说文》:“薤,菜也,叶似韭。”这可是古代最重要的“五菜(葵、韭、藿、薤、葱)”之一。白居易《春寒》:“酥暖薤白酒。”用酥油炒薤白投入酒中。

古人用薤上的露水作挽歌之名,称“薤露”。汉乐府《薤露》:“薤上露,何易晞(xī,晒干)。露晞明朝更复落,人死一去何时归。” #无用之学

《说文》:“薤,菜也,叶似韭。”这可是古代最重要的“五菜(葵、韭、藿、薤、葱)”之一。白居易《春寒》:“酥暖薤白酒。”用酥油炒薤白投入酒中。

古人用薤上的露水作挽歌之名,称“薤露”。汉乐府《薤露》:“薤上露,何易晞(xī,晒干)。露晞明朝更复落,人死一去何时归。” #无用之学

October 25, 2025 at 6:07 AM

“藠(jiào)”是南方的一种作物,多年生草本,鳞茎可作泡菜,又称藠头、藠子。南朝《玉篇》已收此字,释为“草名”。其实“藠”是“薤”的别称,李时珍《本草纲目》:“今人因其根白,呼为藠子。”“薤”的根白,就给表示极白、深白的“皛(xiǎo)”加上草字头造出“藠”。

《说文》:“薤,菜也,叶似韭。”这可是古代最重要的“五菜(葵、韭、藿、薤、葱)”之一。白居易《春寒》:“酥暖薤白酒。”用酥油炒薤白投入酒中。

古人用薤上的露水作挽歌之名,称“薤露”。汉乐府《薤露》:“薤上露,何易晞(xī,晒干)。露晞明朝更复落,人死一去何时归。” #无用之学

《说文》:“薤,菜也,叶似韭。”这可是古代最重要的“五菜(葵、韭、藿、薤、葱)”之一。白居易《春寒》:“酥暖薤白酒。”用酥油炒薤白投入酒中。

古人用薤上的露水作挽歌之名,称“薤露”。汉乐府《薤露》:“薤上露,何易晞(xī,晒干)。露晞明朝更复落,人死一去何时归。” #无用之学

元人耶律楚材《和韩浩然韵二首(其二)》:“一曲南风奏古宫,坐䝼神物愧无功。千金厚惠将何报,鹗表殷勤效孔融。”“鹗表”指推荐人才的表章。

耶律铸《嘲蝶》:“莫疑庄喜知为梦,且恐韩凭有化身。䝼取一生花里活,未宜随定卖花人。”

南朝顾野王《玉篇》:“䝼,赐也。”北宋《广韵》:“䝼,受赐也。”据此则“䝼(qíng)”为接受赏赐之义,引申为坐享其成。“坐䝼神物”即坐享天上掉馅饼的神物,“䝼取一生花里活”嘲讽蝴蝶坐等花蜜的馈赠。

北方方言区常用字,比如“你就坐那儿䝼等着吃吧”,意思是什么都不干,光坐着,等着坐享其成地吃饭。据说老一辈人的粤语也用此字。 #无用之学

耶律铸《嘲蝶》:“莫疑庄喜知为梦,且恐韩凭有化身。䝼取一生花里活,未宜随定卖花人。”

南朝顾野王《玉篇》:“䝼,赐也。”北宋《广韵》:“䝼,受赐也。”据此则“䝼(qíng)”为接受赏赐之义,引申为坐享其成。“坐䝼神物”即坐享天上掉馅饼的神物,“䝼取一生花里活”嘲讽蝴蝶坐等花蜜的馈赠。

北方方言区常用字,比如“你就坐那儿䝼等着吃吧”,意思是什么都不干,光坐着,等着坐享其成地吃饭。据说老一辈人的粤语也用此字。 #无用之学

October 24, 2025 at 7:46 AM

元人耶律楚材《和韩浩然韵二首(其二)》:“一曲南风奏古宫,坐䝼神物愧无功。千金厚惠将何报,鹗表殷勤效孔融。”“鹗表”指推荐人才的表章。

耶律铸《嘲蝶》:“莫疑庄喜知为梦,且恐韩凭有化身。䝼取一生花里活,未宜随定卖花人。”

南朝顾野王《玉篇》:“䝼,赐也。”北宋《广韵》:“䝼,受赐也。”据此则“䝼(qíng)”为接受赏赐之义,引申为坐享其成。“坐䝼神物”即坐享天上掉馅饼的神物,“䝼取一生花里活”嘲讽蝴蝶坐等花蜜的馈赠。

北方方言区常用字,比如“你就坐那儿䝼等着吃吧”,意思是什么都不干,光坐着,等着坐享其成地吃饭。据说老一辈人的粤语也用此字。 #无用之学

耶律铸《嘲蝶》:“莫疑庄喜知为梦,且恐韩凭有化身。䝼取一生花里活,未宜随定卖花人。”

南朝顾野王《玉篇》:“䝼,赐也。”北宋《广韵》:“䝼,受赐也。”据此则“䝼(qíng)”为接受赏赐之义,引申为坐享其成。“坐䝼神物”即坐享天上掉馅饼的神物,“䝼取一生花里活”嘲讽蝴蝶坐等花蜜的馈赠。

北方方言区常用字,比如“你就坐那儿䝼等着吃吧”,意思是什么都不干,光坐着,等着坐享其成地吃饭。据说老一辈人的粤语也用此字。 #无用之学

《诗经·豳风·七月》“一之日觱发”,“觱发”《说文》作“㓖(bì)冹”,风寒。

“冹”读bá,古无轻唇音,后来才发展出轻唇音f,故《七月》之“冹”读“分勿切(fù)”。《唐韵》、《集韵》(北宋)、《韵会》(元)读“弗”,又读“髪”,如今字典承上读fā音。

南朝《玉篇》释义为“寒冰貌”,“冹”左边两点即冰的古字“仌”,故“冹(bá)”就形容冰冷,北方话和粤语、客家话仍用此字,比如冬天水凉“冹手”,“把西瓜放井水里冹冹”,网络流行语“冹凉冹凉”即此字。

《金瓶梅》第二十九回:“说你要梅汤吃,等我放在冰里湃一湃你吃。”“每日爹娘还吃冰湃的酒儿。”“湃”实为“冹”的记音字。 #无用之学

“冹”读bá,古无轻唇音,后来才发展出轻唇音f,故《七月》之“冹”读“分勿切(fù)”。《唐韵》、《集韵》(北宋)、《韵会》(元)读“弗”,又读“髪”,如今字典承上读fā音。

南朝《玉篇》释义为“寒冰貌”,“冹”左边两点即冰的古字“仌”,故“冹(bá)”就形容冰冷,北方话和粤语、客家话仍用此字,比如冬天水凉“冹手”,“把西瓜放井水里冹冹”,网络流行语“冹凉冹凉”即此字。

《金瓶梅》第二十九回:“说你要梅汤吃,等我放在冰里湃一湃你吃。”“每日爹娘还吃冰湃的酒儿。”“湃”实为“冹”的记音字。 #无用之学

October 23, 2025 at 9:59 AM

《诗经·豳风·七月》“一之日觱发”,“觱发”《说文》作“㓖(bì)冹”,风寒。

“冹”读bá,古无轻唇音,后来才发展出轻唇音f,故《七月》之“冹”读“分勿切(fù)”。《唐韵》、《集韵》(北宋)、《韵会》(元)读“弗”,又读“髪”,如今字典承上读fā音。

南朝《玉篇》释义为“寒冰貌”,“冹”左边两点即冰的古字“仌”,故“冹(bá)”就形容冰冷,北方话和粤语、客家话仍用此字,比如冬天水凉“冹手”,“把西瓜放井水里冹冹”,网络流行语“冹凉冹凉”即此字。

《金瓶梅》第二十九回:“说你要梅汤吃,等我放在冰里湃一湃你吃。”“每日爹娘还吃冰湃的酒儿。”“湃”实为“冹”的记音字。 #无用之学

“冹”读bá,古无轻唇音,后来才发展出轻唇音f,故《七月》之“冹”读“分勿切(fù)”。《唐韵》、《集韵》(北宋)、《韵会》(元)读“弗”,又读“髪”,如今字典承上读fā音。

南朝《玉篇》释义为“寒冰貌”,“冹”左边两点即冰的古字“仌”,故“冹(bá)”就形容冰冷,北方话和粤语、客家话仍用此字,比如冬天水凉“冹手”,“把西瓜放井水里冹冹”,网络流行语“冹凉冹凉”即此字。

《金瓶梅》第二十九回:“说你要梅汤吃,等我放在冰里湃一湃你吃。”“每日爹娘还吃冰湃的酒儿。”“湃”实为“冹”的记音字。 #无用之学

《说文》:“欻,有所吹起。”《西京赋》李善注:“欻之言忽也。”“欻”是古诗文中的常用字,读xū,本义是气息所吹之忽然状。《西京赋》:“神山崔巍,欻从背见。”巍峨高大的神山,忽然从身后显现。李白诗“欻如飞电来,隐若白虹起”,以“飞电”喻瀑布初现之忽然、快速。

但“欻”的白读(口语)还另有一音chuā,拟声词,形容快速、急促的声响,比如“欻的一声”,“欻欻的脚步声”,还可以形容趁人不备之动作快,比如“一下就把帽子欻走了”。

“欻(chuā)”主要分布于北方官话区和部分南方方言区,并生发出极为丰富、生动的本地语义,比如陕西的詈语“日吧欻”,等等。 #无用之学 (1)

但“欻”的白读(口语)还另有一音chuā,拟声词,形容快速、急促的声响,比如“欻的一声”,“欻欻的脚步声”,还可以形容趁人不备之动作快,比如“一下就把帽子欻走了”。

“欻(chuā)”主要分布于北方官话区和部分南方方言区,并生发出极为丰富、生动的本地语义,比如陕西的詈语“日吧欻”,等等。 #无用之学 (1)

October 22, 2025 at 10:28 AM

《说文》:“欻,有所吹起。”《西京赋》李善注:“欻之言忽也。”“欻”是古诗文中的常用字,读xū,本义是气息所吹之忽然状。《西京赋》:“神山崔巍,欻从背见。”巍峨高大的神山,忽然从身后显现。李白诗“欻如飞电来,隐若白虹起”,以“飞电”喻瀑布初现之忽然、快速。

但“欻”的白读(口语)还另有一音chuā,拟声词,形容快速、急促的声响,比如“欻的一声”,“欻欻的脚步声”,还可以形容趁人不备之动作快,比如“一下就把帽子欻走了”。

“欻(chuā)”主要分布于北方官话区和部分南方方言区,并生发出极为丰富、生动的本地语义,比如陕西的詈语“日吧欻”,等等。 #无用之学 (1)

但“欻”的白读(口语)还另有一音chuā,拟声词,形容快速、急促的声响,比如“欻的一声”,“欻欻的脚步声”,还可以形容趁人不备之动作快,比如“一下就把帽子欻走了”。

“欻(chuā)”主要分布于北方官话区和部分南方方言区,并生发出极为丰富、生动的本地语义,比如陕西的詈语“日吧欻”,等等。 #无用之学 (1)

方言俗字“㧟(擓,kuǎi)”,始见于《唐韵》。今分布于北方官话、江淮官话和客家话。

《说文》:“匯,器也。从匚淮聲。”“匚(fāng)”从字形看就是“受物之器”,因此“匯”亦为盛放东西之器,比如篮子;篮子挎在手上胳膊上,扌+匯=擓,如“㧟着篮子”。这是“㧟”的本义。据说东北话有“老㧟”的称谓,未知其详,有东北蓝友请指教。

“㧟”又有搔抓、挠之义,如“㧟痒痒”,“㧟破了皮”;

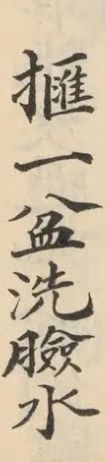

又有舀的意思,如“㧟一盆洗脸水”(如图,清代佚名编《汉字举例》)。 #无用之学

《说文》:“匯,器也。从匚淮聲。”“匚(fāng)”从字形看就是“受物之器”,因此“匯”亦为盛放东西之器,比如篮子;篮子挎在手上胳膊上,扌+匯=擓,如“㧟着篮子”。这是“㧟”的本义。据说东北话有“老㧟”的称谓,未知其详,有东北蓝友请指教。

“㧟”又有搔抓、挠之义,如“㧟痒痒”,“㧟破了皮”;

又有舀的意思,如“㧟一盆洗脸水”(如图,清代佚名编《汉字举例》)。 #无用之学

October 19, 2025 at 3:40 AM

方言俗字“㧟(擓,kuǎi)”,始见于《唐韵》。今分布于北方官话、江淮官话和客家话。

《说文》:“匯,器也。从匚淮聲。”“匚(fāng)”从字形看就是“受物之器”,因此“匯”亦为盛放东西之器,比如篮子;篮子挎在手上胳膊上,扌+匯=擓,如“㧟着篮子”。这是“㧟”的本义。据说东北话有“老㧟”的称谓,未知其详,有东北蓝友请指教。

“㧟”又有搔抓、挠之义,如“㧟痒痒”,“㧟破了皮”;

又有舀的意思,如“㧟一盆洗脸水”(如图,清代佚名编《汉字举例》)。 #无用之学

《说文》:“匯,器也。从匚淮聲。”“匚(fāng)”从字形看就是“受物之器”,因此“匯”亦为盛放东西之器,比如篮子;篮子挎在手上胳膊上,扌+匯=擓,如“㧟着篮子”。这是“㧟”的本义。据说东北话有“老㧟”的称谓,未知其详,有东北蓝友请指教。

“㧟”又有搔抓、挠之义,如“㧟痒痒”,“㧟破了皮”;

又有舀的意思,如“㧟一盆洗脸水”(如图,清代佚名编《汉字举例》)。 #无用之学

白居易《卧疾来早晚》:“卧疾来早晚,悬悬将十旬。婢能寻本草,犬不吠医人。酒瓮全生醭,歌筵半委尘。风光还欲好,争向枕前春。”

白居易卧病三月,“酒瓮全生醭”,这个“醭(bú)”字的本义就是酒坏所生的白霉(元代始有蒸馏技术),引申指酱、醋和其他东西因受潮或时间久表面出现的霉斑。比如“馒头长醭了”,“晾晒的酱豆上长白醭了”,等等。

关中、晋南和中原官话区使用此字。 #无用之学

白居易卧病三月,“酒瓮全生醭”,这个“醭(bú)”字的本义就是酒坏所生的白霉(元代始有蒸馏技术),引申指酱、醋和其他东西因受潮或时间久表面出现的霉斑。比如“馒头长醭了”,“晾晒的酱豆上长白醭了”,等等。

关中、晋南和中原官话区使用此字。 #无用之学

October 17, 2025 at 10:37 AM

白居易《卧疾来早晚》:“卧疾来早晚,悬悬将十旬。婢能寻本草,犬不吠医人。酒瓮全生醭,歌筵半委尘。风光还欲好,争向枕前春。”

白居易卧病三月,“酒瓮全生醭”,这个“醭(bú)”字的本义就是酒坏所生的白霉(元代始有蒸馏技术),引申指酱、醋和其他东西因受潮或时间久表面出现的霉斑。比如“馒头长醭了”,“晾晒的酱豆上长白醭了”,等等。

关中、晋南和中原官话区使用此字。 #无用之学

白居易卧病三月,“酒瓮全生醭”,这个“醭(bú)”字的本义就是酒坏所生的白霉(元代始有蒸馏技术),引申指酱、醋和其他东西因受潮或时间久表面出现的霉斑。比如“馒头长醭了”,“晾晒的酱豆上长白醭了”,等等。

关中、晋南和中原官话区使用此字。 #无用之学

天还没亮就爬起来继续新的“无用之学”的研究。如此乱世而能沉浸古典并赖以生存,幸福感扑面而来~~😂

October 14, 2025 at 10:29 PM

天还没亮就爬起来继续新的“无用之学”的研究。如此乱世而能沉浸古典并赖以生存,幸福感扑面而来~~😂

80年代,赵紫阳在国宴上招呼外宾夹菜说“dao”,译员不解,译为eat。

此字为“㧅(dāo)”,《北京方言词典》释为夹菜,如“㧅菜”。中原官话和冀鲁官话。

此字有二音,均由木之“朷”而来。

朷(mù),北宋《广韵》释“朷桑”,司马光《类篇》释“治桑刀”,义指用刀修剪桑枝取嫩叶。辽代僧人释行均《龙龛手鉴》:“㧅,音木,桑也。”误木之“朷”为手之“㧅”。

朷(dāo),南朝顾野王《玉篇》释“木名”,《唐韵》《集韵》释“木心”。此木可制筷子(可能即桑树);但“朷”为名词,不知何人改为手之“㧅”(也可能是误写),遂为动词之用筷子夹菜。

有学者视“㧅”为“箸”之俗体,毫无理据。 #无用之学

此字为“㧅(dāo)”,《北京方言词典》释为夹菜,如“㧅菜”。中原官话和冀鲁官话。

此字有二音,均由木之“朷”而来。

朷(mù),北宋《广韵》释“朷桑”,司马光《类篇》释“治桑刀”,义指用刀修剪桑枝取嫩叶。辽代僧人释行均《龙龛手鉴》:“㧅,音木,桑也。”误木之“朷”为手之“㧅”。

朷(dāo),南朝顾野王《玉篇》释“木名”,《唐韵》《集韵》释“木心”。此木可制筷子(可能即桑树);但“朷”为名词,不知何人改为手之“㧅”(也可能是误写),遂为动词之用筷子夹菜。

有学者视“㧅”为“箸”之俗体,毫无理据。 #无用之学

October 15, 2025 at 2:41 AM

80年代,赵紫阳在国宴上招呼外宾夹菜说“dao”,译员不解,译为eat。

此字为“㧅(dāo)”,《北京方言词典》释为夹菜,如“㧅菜”。中原官话和冀鲁官话。

此字有二音,均由木之“朷”而来。

朷(mù),北宋《广韵》释“朷桑”,司马光《类篇》释“治桑刀”,义指用刀修剪桑枝取嫩叶。辽代僧人释行均《龙龛手鉴》:“㧅,音木,桑也。”误木之“朷”为手之“㧅”。

朷(dāo),南朝顾野王《玉篇》释“木名”,《唐韵》《集韵》释“木心”。此木可制筷子(可能即桑树);但“朷”为名词,不知何人改为手之“㧅”(也可能是误写),遂为动词之用筷子夹菜。

有学者视“㧅”为“箸”之俗体,毫无理据。 #无用之学

此字为“㧅(dāo)”,《北京方言词典》释为夹菜,如“㧅菜”。中原官话和冀鲁官话。

此字有二音,均由木之“朷”而来。

朷(mù),北宋《广韵》释“朷桑”,司马光《类篇》释“治桑刀”,义指用刀修剪桑枝取嫩叶。辽代僧人释行均《龙龛手鉴》:“㧅,音木,桑也。”误木之“朷”为手之“㧅”。

朷(dāo),南朝顾野王《玉篇》释“木名”,《唐韵》《集韵》释“木心”。此木可制筷子(可能即桑树);但“朷”为名词,不知何人改为手之“㧅”(也可能是误写),遂为动词之用筷子夹菜。

有学者视“㧅”为“箸”之俗体,毫无理据。 #无用之学

“点头哈腰”是一个令人费解的俗语。“哈”的本义是以唇啜饮,同“歃血”之“歃(shà)”,引申指张口呼气。那怎么能跟弯腰联系起来呢?

原来,本字乃是“𨉣”。北宋《集韵》:“𨉣,虚加切。身伛貌。”“伛(yǔ)”即弯腰表示恭敬之义。

有学者称“哈腰”应为“虾腰”,但“虾”是名词,而且即使拟态引申也太远;而“𨉣”本身就与身体弯曲的动作相关,“𨉣腰”比“虾腰”更贴合语法逻辑。

“𨉣”(xiā)的声母x-(舌根音)弱化为喉音h-,介音-i-脱落,即可变读为hā。

“𨉣”字生僻,逐渐被简便的“哈”替代。 #无用之学

原来,本字乃是“𨉣”。北宋《集韵》:“𨉣,虚加切。身伛貌。”“伛(yǔ)”即弯腰表示恭敬之义。

有学者称“哈腰”应为“虾腰”,但“虾”是名词,而且即使拟态引申也太远;而“𨉣”本身就与身体弯曲的动作相关,“𨉣腰”比“虾腰”更贴合语法逻辑。

“𨉣”(xiā)的声母x-(舌根音)弱化为喉音h-,介音-i-脱落,即可变读为hā。

“𨉣”字生僻,逐渐被简便的“哈”替代。 #无用之学

October 14, 2025 at 6:51 AM

“点头哈腰”是一个令人费解的俗语。“哈”的本义是以唇啜饮,同“歃血”之“歃(shà)”,引申指张口呼气。那怎么能跟弯腰联系起来呢?

原来,本字乃是“𨉣”。北宋《集韵》:“𨉣,虚加切。身伛貌。”“伛(yǔ)”即弯腰表示恭敬之义。

有学者称“哈腰”应为“虾腰”,但“虾”是名词,而且即使拟态引申也太远;而“𨉣”本身就与身体弯曲的动作相关,“𨉣腰”比“虾腰”更贴合语法逻辑。

“𨉣”(xiā)的声母x-(舌根音)弱化为喉音h-,介音-i-脱落,即可变读为hā。

“𨉣”字生僻,逐渐被简便的“哈”替代。 #无用之学

原来,本字乃是“𨉣”。北宋《集韵》:“𨉣,虚加切。身伛貌。”“伛(yǔ)”即弯腰表示恭敬之义。

有学者称“哈腰”应为“虾腰”,但“虾”是名词,而且即使拟态引申也太远;而“𨉣”本身就与身体弯曲的动作相关,“𨉣腰”比“虾腰”更贴合语法逻辑。

“𨉣”(xiā)的声母x-(舌根音)弱化为喉音h-,介音-i-脱落,即可变读为hā。

“𨉣”字生僻,逐渐被简便的“哈”替代。 #无用之学

孟子曰:“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。”后三者易懂,何谓“鳏”?

东汉刘熙《释名·释亲属》:“无妻曰鳏……愁挹不寐,目恒鳏鳏然也,故其字从鱼,鱼目恒不闭者也。”

“鳏”就是鳡鱼。《孔丛子》说卫人钓鱼,先用鲂鱼做饵,鳏鱼视而不见;又用半只小猪做饵,鳏鱼才上钩。可见体量巨大。

鱼类因无眼睑无法闭眼,睡眠时眼睛始终睁开。体量巨大的鳏鱼给古人留下了深刻的印象,因此就认为鳏鱼睡觉不闭眼,进而比附于丧妻的男人孤独无伴,忧愁郁闷睡不着觉,一夜都睁着眼睛,就像鳏鱼一样。金人元好问有诗:“鳏鳏鱼目漫漫夜,盼到明星老却人。”

此即“鳏夫”称谓之由来。 #无用之学

东汉刘熙《释名·释亲属》:“无妻曰鳏……愁挹不寐,目恒鳏鳏然也,故其字从鱼,鱼目恒不闭者也。”

“鳏”就是鳡鱼。《孔丛子》说卫人钓鱼,先用鲂鱼做饵,鳏鱼视而不见;又用半只小猪做饵,鳏鱼才上钩。可见体量巨大。

鱼类因无眼睑无法闭眼,睡眠时眼睛始终睁开。体量巨大的鳏鱼给古人留下了深刻的印象,因此就认为鳏鱼睡觉不闭眼,进而比附于丧妻的男人孤独无伴,忧愁郁闷睡不着觉,一夜都睁着眼睛,就像鳏鱼一样。金人元好问有诗:“鳏鳏鱼目漫漫夜,盼到明星老却人。”

此即“鳏夫”称谓之由来。 #无用之学

October 13, 2025 at 3:01 AM

孟子曰:“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。”后三者易懂,何谓“鳏”?

东汉刘熙《释名·释亲属》:“无妻曰鳏……愁挹不寐,目恒鳏鳏然也,故其字从鱼,鱼目恒不闭者也。”

“鳏”就是鳡鱼。《孔丛子》说卫人钓鱼,先用鲂鱼做饵,鳏鱼视而不见;又用半只小猪做饵,鳏鱼才上钩。可见体量巨大。

鱼类因无眼睑无法闭眼,睡眠时眼睛始终睁开。体量巨大的鳏鱼给古人留下了深刻的印象,因此就认为鳏鱼睡觉不闭眼,进而比附于丧妻的男人孤独无伴,忧愁郁闷睡不着觉,一夜都睁着眼睛,就像鳏鱼一样。金人元好问有诗:“鳏鳏鱼目漫漫夜,盼到明星老却人。”

此即“鳏夫”称谓之由来。 #无用之学

东汉刘熙《释名·释亲属》:“无妻曰鳏……愁挹不寐,目恒鳏鳏然也,故其字从鱼,鱼目恒不闭者也。”

“鳏”就是鳡鱼。《孔丛子》说卫人钓鱼,先用鲂鱼做饵,鳏鱼视而不见;又用半只小猪做饵,鳏鱼才上钩。可见体量巨大。

鱼类因无眼睑无法闭眼,睡眠时眼睛始终睁开。体量巨大的鳏鱼给古人留下了深刻的印象,因此就认为鳏鱼睡觉不闭眼,进而比附于丧妻的男人孤独无伴,忧愁郁闷睡不着觉,一夜都睁着眼睛,就像鳏鱼一样。金人元好问有诗:“鳏鳏鱼目漫漫夜,盼到明星老却人。”

此即“鳏夫”称谓之由来。 #无用之学

清末引入的星期制,“星期”一词属于旧词新义。“星”指牵牛、织女二星,“期”是相会,“星期”即牵牛、织女相会。

王勃《七夕赋》:“佇灵匹于星期,眷神姿于月夕。”“灵匹”乃神仙配偶,特指牵牛、织女二星;“月夕”即七夕。

明人汪廷讷《种玉记》“梦俊”一出,老旦梦到一位年少郎君做女婿,告知小旦,小旦说自己也有此梦,老旦说:“有这等异事?年少,梦中恍惚相逢,想是星期将到。若果应梦中所遇,不但你遂终身之托,得才郞我也白头相靠。”“星期将到”,指女儿成婚之日将到。

因此明清儿童启蒙读物《幼学琼林》告诉孩子们:“成婚之日曰星期。”

从星期一到星期日,牛郎、织女天天相会,今人可谓宅心仁厚。😂 #无用之学

王勃《七夕赋》:“佇灵匹于星期,眷神姿于月夕。”“灵匹”乃神仙配偶,特指牵牛、织女二星;“月夕”即七夕。

明人汪廷讷《种玉记》“梦俊”一出,老旦梦到一位年少郎君做女婿,告知小旦,小旦说自己也有此梦,老旦说:“有这等异事?年少,梦中恍惚相逢,想是星期将到。若果应梦中所遇,不但你遂终身之托,得才郞我也白头相靠。”“星期将到”,指女儿成婚之日将到。

因此明清儿童启蒙读物《幼学琼林》告诉孩子们:“成婚之日曰星期。”

从星期一到星期日,牛郎、织女天天相会,今人可谓宅心仁厚。😂 #无用之学

October 7, 2025 at 3:14 AM

清末引入的星期制,“星期”一词属于旧词新义。“星”指牵牛、织女二星,“期”是相会,“星期”即牵牛、织女相会。

王勃《七夕赋》:“佇灵匹于星期,眷神姿于月夕。”“灵匹”乃神仙配偶,特指牵牛、织女二星;“月夕”即七夕。

明人汪廷讷《种玉记》“梦俊”一出,老旦梦到一位年少郎君做女婿,告知小旦,小旦说自己也有此梦,老旦说:“有这等异事?年少,梦中恍惚相逢,想是星期将到。若果应梦中所遇,不但你遂终身之托,得才郞我也白头相靠。”“星期将到”,指女儿成婚之日将到。

因此明清儿童启蒙读物《幼学琼林》告诉孩子们:“成婚之日曰星期。”

从星期一到星期日,牛郎、织女天天相会,今人可谓宅心仁厚。😂 #无用之学

王勃《七夕赋》:“佇灵匹于星期,眷神姿于月夕。”“灵匹”乃神仙配偶,特指牵牛、织女二星;“月夕”即七夕。

明人汪廷讷《种玉记》“梦俊”一出,老旦梦到一位年少郎君做女婿,告知小旦,小旦说自己也有此梦,老旦说:“有这等异事?年少,梦中恍惚相逢,想是星期将到。若果应梦中所遇,不但你遂终身之托,得才郞我也白头相靠。”“星期将到”,指女儿成婚之日将到。

因此明清儿童启蒙读物《幼学琼林》告诉孩子们:“成婚之日曰星期。”

从星期一到星期日,牛郎、织女天天相会,今人可谓宅心仁厚。😂 #无用之学

关中、晋南至河南,有一个常用字kuo,或一声或四声。比如:你拿根棍子把树上的枣子kuo下来。

这个字是“敤(㪙)”,苦果切,但现代注音为kě。《说文》:“研治也。”研磨、修整之义,引申为研究、研习。

另一个义项为击打。左边是“果”,右边的“攴”象用手拿小棍轻轻击打之形。“敤”即指拿着棍子将果子击打下来。

据上古典籍所载,舜有个妹妹叫敤首(手),“敤首作画”,乃中国画祖。其名甚奇。猜测“敤”可能是一种作画手法。也有说揣摹、研习之“敤”可能是作画技艺,“首”是首篇,“敤首”即列于作画教材之首篇的作画技巧。 #无用之学

这个字是“敤(㪙)”,苦果切,但现代注音为kě。《说文》:“研治也。”研磨、修整之义,引申为研究、研习。

另一个义项为击打。左边是“果”,右边的“攴”象用手拿小棍轻轻击打之形。“敤”即指拿着棍子将果子击打下来。

据上古典籍所载,舜有个妹妹叫敤首(手),“敤首作画”,乃中国画祖。其名甚奇。猜测“敤”可能是一种作画手法。也有说揣摹、研习之“敤”可能是作画技艺,“首”是首篇,“敤首”即列于作画教材之首篇的作画技巧。 #无用之学

October 6, 2025 at 1:46 AM

关中、晋南至河南,有一个常用字kuo,或一声或四声。比如:你拿根棍子把树上的枣子kuo下来。

这个字是“敤(㪙)”,苦果切,但现代注音为kě。《说文》:“研治也。”研磨、修整之义,引申为研究、研习。

另一个义项为击打。左边是“果”,右边的“攴”象用手拿小棍轻轻击打之形。“敤”即指拿着棍子将果子击打下来。

据上古典籍所载,舜有个妹妹叫敤首(手),“敤首作画”,乃中国画祖。其名甚奇。猜测“敤”可能是一种作画手法。也有说揣摹、研习之“敤”可能是作画技艺,“首”是首篇,“敤首”即列于作画教材之首篇的作画技巧。 #无用之学

这个字是“敤(㪙)”,苦果切,但现代注音为kě。《说文》:“研治也。”研磨、修整之义,引申为研究、研习。

另一个义项为击打。左边是“果”,右边的“攴”象用手拿小棍轻轻击打之形。“敤”即指拿着棍子将果子击打下来。

据上古典籍所载,舜有个妹妹叫敤首(手),“敤首作画”,乃中国画祖。其名甚奇。猜测“敤”可能是一种作画手法。也有说揣摹、研习之“敤”可能是作画技艺,“首”是首篇,“敤首”即列于作画教材之首篇的作画技巧。 #无用之学