X : @anteros

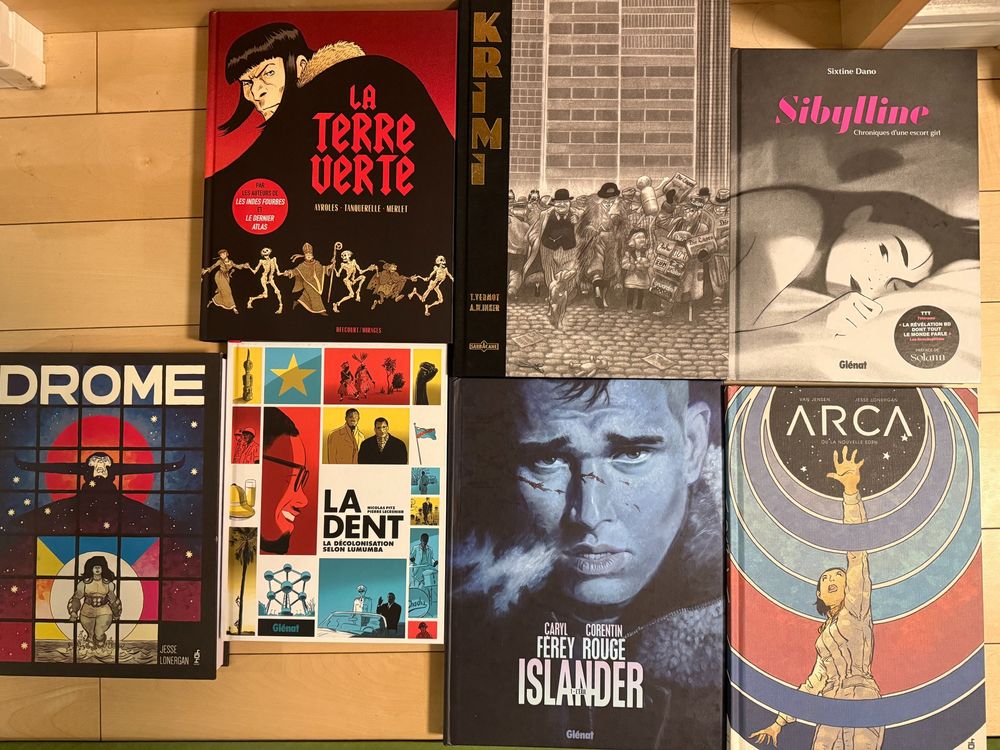

バンド・デシネではあまり多くない印象だがアイスランドのわりと壮大な風景が見開きで描かれることが多くてそこは見ものだった。ただ背景を含めてわからないことが多く、とりあえず続刊も読むでしょう。

バンド・デシネではあまり多くない印象だがアイスランドのわりと壮大な風景が見開きで描かれることが多くてそこは見ものだった。ただ背景を含めてわからないことが多く、とりあえず続刊も読むでしょう。

そのわりにはこのあたりの歴史を全く知らなかったので、勉強になったし、部下として一瞬だけモブツが出てきたときにはちょっと盛り上がった。確か中学の時にモブツが新聞の小さい記事に載って気になったので大使館だかに問い合わせた記憶がある。

そのわりにはこのあたりの歴史を全く知らなかったので、勉強になったし、部下として一瞬だけモブツが出てきたときにはちょっと盛り上がった。確か中学の時にモブツが新聞の小さい記事に載って気になったので大使館だかに問い合わせた記憶がある。

写真はクラブでのシーンだが、リーニュ・クレールと全く反対で輪郭線が全くなく、クラブってむしろこういう感じなのだろうなあという説得力を感じる。こういうシーンを見たくてバンド・デシネを読んでいる感じさえある。

なお、巻末に謝辞があって、ネイルのデザインに関して横尾忠則の作品を参考にしたとあって、こういうのも許可をとってるんだなあと感心した(なぜか言及しているページ数が間違っているようだが)。

写真はクラブでのシーンだが、リーニュ・クレールと全く反対で輪郭線が全くなく、クラブってむしろこういう感じなのだろうなあという説得力を感じる。こういうシーンを見たくてバンド・デシネを読んでいる感じさえある。

なお、巻末に謝辞があって、ネイルのデザインに関して横尾忠則の作品を参考にしたとあって、こういうのも許可をとってるんだなあと感心した(なぜか言及しているページ数が間違っているようだが)。

車がいろんな形で表現されているとそれなりに興味が持てるが、車の表現はほとんどない感じかな。

車がいろんな形で表現されているとそれなりに興味が持てるが、車の表現はほとんどない感じかな。

ちょっと気になったのが女性が値踏みをされているシーンを会社かなんかでプレゼンをしているシーンになぞらえていて、フランス語圏における企業や労働の表象としてちょっと重要かなと思った。

ちょっと気になったのが女性が値踏みをされているシーンを会社かなんかでプレゼンをしているシーンになぞらえていて、フランス語圏における企業や労働の表象としてちょっと重要かなと思った。

各章の始まりが写真のように見開きでわりと壮大な感じで描かれていて、賞が終わるごとにちょっと楽しみになっていた。

各章の始まりが写真のように見開きでわりと壮大な感じで描かれていて、賞が終わるごとにちょっと楽しみになっていた。

またたまにこの写真の右下のような渦巻き状にコマを読む構成があったりしている点も面白い。しかしドイツ語の名前が読めなくて非常に難儀した。

またたまにこの写真の右下のような渦巻き状にコマを読む構成があったりしている点も面白い。しかしドイツ語の名前が読めなくて非常に難儀した。

最初いきなり大統領の葬式から始まるがこの4人の警護が集まってからおそらく大統領の詩によって解散するまでの話だが、どうやら3巻本になる予定でその1巻目。アルジェリア関係でいろいろ不安定な時期でもあるのでアクション多め。まあ続きも読むでしょう。

最初いきなり大統領の葬式から始まるがこの4人の警護が集まってからおそらく大統領の詩によって解散するまでの話だが、どうやら3巻本になる予定でその1巻目。アルジェリア関係でいろいろ不安定な時期でもあるのでアクション多め。まあ続きも読むでしょう。

ちょっと気になったのは主人公が記者であるということで、よく考えるとバンド・デシネのミステリーものでは記者が主人公であることが多い。先日読んだ『Le Gang des pinardiers』もそうだし、『Ric Hochet』もそうだった。今後気にしながらいろいろ読んでみよう。

ちょっと気になったのは主人公が記者であるということで、よく考えるとバンド・デシネのミステリーものでは記者が主人公であることが多い。先日読んだ『Le Gang des pinardiers』もそうだし、『Ric Hochet』もそうだった。今後気にしながらいろいろ読んでみよう。

サイレントなのでページをめくるのが必然的に早くなるのだが、それに合わせたようにスピード感、緊迫感があって満点に偽りなしといった感じがした。

サイレントなのでページをめくるのが必然的に早くなるのだが、それに合わせたようにスピード感、緊迫感があって満点に偽りなしといった感じがした。

その中で日本についての紹介もあるのだが、翻訳の関係か小説よりも圧倒的にマンガに紙幅が費やされていて、マンガにおけるdétective(探偵/刑事)としてなぜか池上遼一が多いのと、両津勘吉があるのが驚いた。カイジもいる。ともかく警察小説について本を書いているのだがミステリーについての知識が全くなかったので勉強になった。

その中で日本についての紹介もあるのだが、翻訳の関係か小説よりも圧倒的にマンガに紙幅が費やされていて、マンガにおけるdétective(探偵/刑事)としてなぜか池上遼一が多いのと、両津勘吉があるのが驚いた。カイジもいる。ともかく警察小説について本を書いているのだがミステリーについての知識が全くなかったので勉強になった。

一つ気になったのは砂漠とか荒野という舞台について。この作品自体はそのようにはみなされないだろうが、これはおそらくウエスタンを考えるうえで重要なのだと思う。なぜ砂漠とか荒野がバンド・デシネで好んで描かれるのか。これは狭義のバンド・デシネに含まれないだろうが。

一つ気になったのは砂漠とか荒野という舞台について。この作品自体はそのようにはみなされないだろうが、これはおそらくウエスタンを考えるうえで重要なのだと思う。なぜ砂漠とか荒野がバンド・デシネで好んで描かれるのか。これは狭義のバンド・デシネに含まれないだろうが。

ご本人はアメリカ生まれで、この作品も翻訳なのだが、もうそういうのはどうでもいい。コマ割りが特徴的で、何というかある一つのものをコマで分割したり、枠線そのものが何かの表象であることが多い。前作はサイレントだったが、今作では神様が生物を作ってそこで生まれた存在が社会を形成するといった感じ。もう一作も購入しているので、この人は追っかけたい。

ご本人はアメリカ生まれで、この作品も翻訳なのだが、もうそういうのはどうでもいい。コマ割りが特徴的で、何というかある一つのものをコマで分割したり、枠線そのものが何かの表象であることが多い。前作はサイレントだったが、今作では神様が生物を作ってそこで生まれた存在が社会を形成するといった感じ。もう一作も購入しているので、この人は追っかけたい。

クルマそのものというよりもレースをめぐる、スポンサー探しやチーム内の人間関係などが描かれる。前に読んだ『Le Gang des pinardiers』よりも車に対する執着はそれほど感じられないが、レースカーということで並んでいるとわりと壮観ではある。

クルマそのものというよりもレースをめぐる、スポンサー探しやチーム内の人間関係などが描かれる。前に読んだ『Le Gang des pinardiers』よりも車に対する執着はそれほど感じられないが、レースカーということで並んでいるとわりと壮観ではある。

驚いたのはその車描写で、この写真のページなどは単に車に乗ってるシーンを2コマ目から5時、1時、6時、3時、10時の方向とほぼ全方位から描いている。これは明らかに埋め草というより車をあらゆる面から描こうとする執拗さの表れかなと。

驚いたのはその車描写で、この写真のページなどは単に車に乗ってるシーンを2コマ目から5時、1時、6時、3時、10時の方向とほぼ全方位から描いている。これは明らかに埋め草というより車をあらゆる面から描こうとする執拗さの表れかなと。

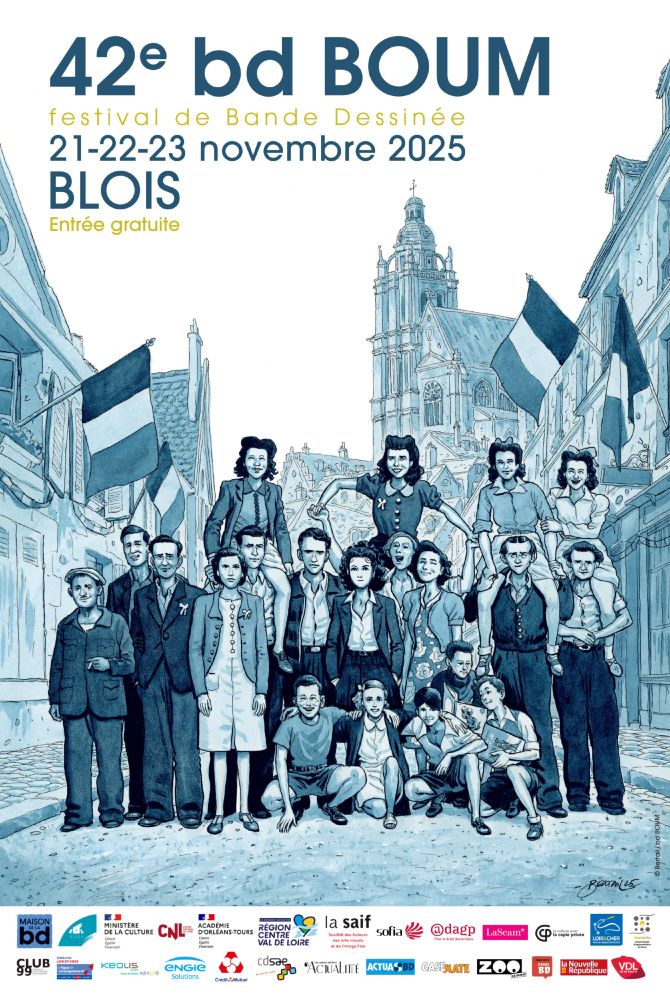

『YON』を一読した時にすごく望月峯太郎の『ドラゴンヘッド』感があって、それを確認したく読んだことあるかと聞いたら、案の定好きな作品だ、と。これはぜひ今回のフェスティバルで聞きたいと思ってたので、聞けて良かった。続刊も楽しみ。

『YON』を一読した時にすごく望月峯太郎の『ドラゴンヘッド』感があって、それを確認したく読んだことあるかと聞いたら、案の定好きな作品だ、と。これはぜひ今回のフェスティバルで聞きたいと思ってたので、聞けて良かった。続刊も楽しみ。