地球がどのくらいつぶれているかご存知ですか?地球のつぶれ度合いのことを「偏平率」といい、この値が0に近づくほど完全な球体に近いです。実際の地球の偏平率を計算するとおよそ「0.003」ほぼ0で、地球はほぼ完全な球体であるといえるのです!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/flattering/

地球がどのくらいつぶれているかご存知ですか?地球のつぶれ度合いのことを「偏平率」といい、この値が0に近づくほど完全な球体に近いです。実際の地球の偏平率を計算するとおよそ「0.003」ほぼ0で、地球はほぼ完全な球体であるといえるのです!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/flattering/

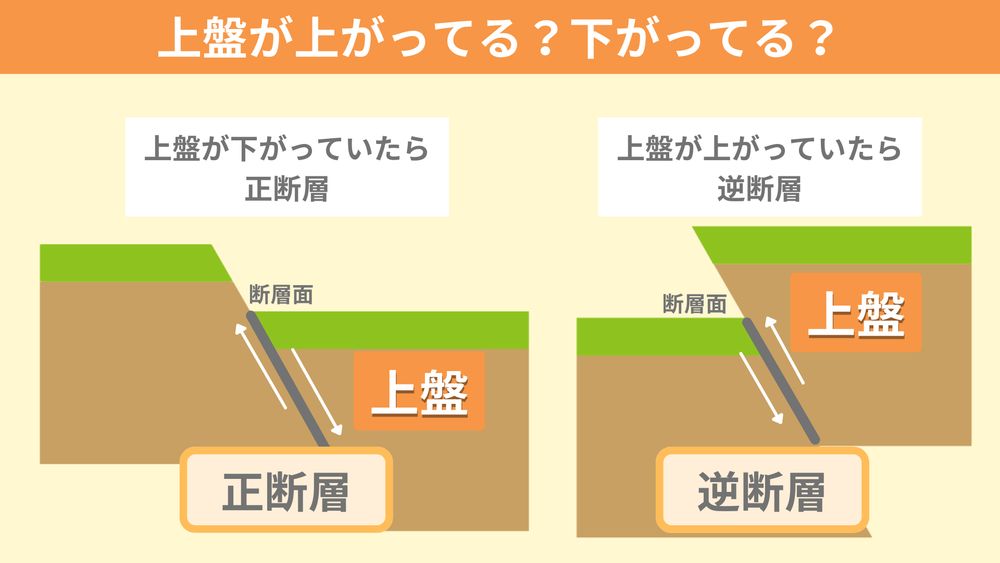

断層についておさらいです。正断層と逆断層を判別する方法には、上盤の位置があります。上盤とは断層面よりも上側の層のこと。上盤が下がっていたら正断層、上がっていたら逆断層です。初めは慣れなくても、徐々に形を見るだけで判別できるようになってきます!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/normal-and-reverse-faults/

断層についておさらいです。正断層と逆断層を判別する方法には、上盤の位置があります。上盤とは断層面よりも上側の層のこと。上盤が下がっていたら正断層、上がっていたら逆断層です。初めは慣れなくても、徐々に形を見るだけで判別できるようになってきます!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/normal-and-reverse-faults/

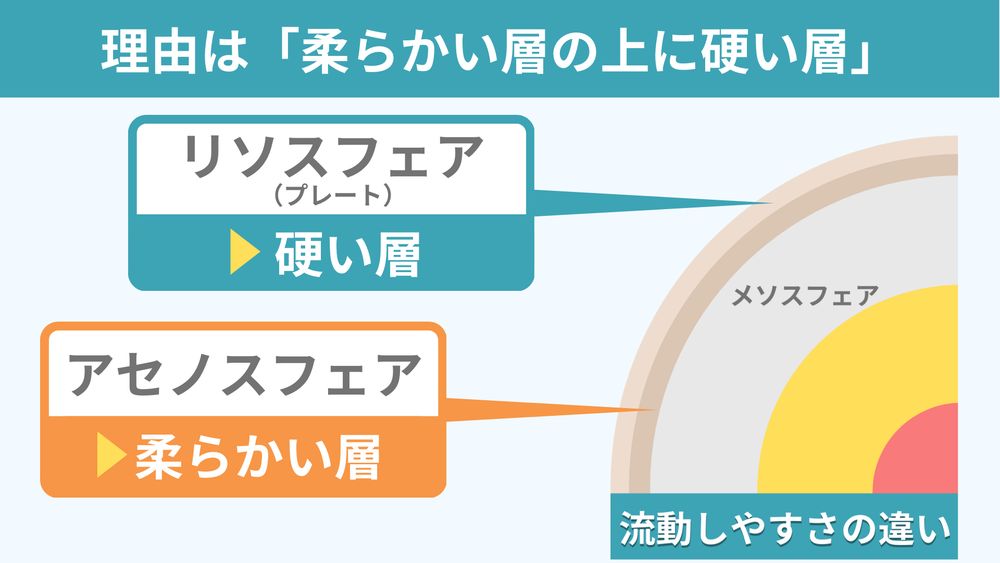

マリオカートのアイテム・バナナですべる理由を考えれば、プレートが動く仕組みも分かります!バナナもプレートも「柔らかい層の上に硬い層」ですべるんです。バナナですべるたびにリソスフェアとアセノスフェアを思い出しましょう!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/why-the-plate-moves/

マリオカートのアイテム・バナナですべる理由を考えれば、プレートが動く仕組みも分かります!バナナもプレートも「柔らかい層の上に硬い層」ですべるんです。バナナですべるたびにリソスフェアとアセノスフェアを思い出しましょう!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/why-the-plate-moves/

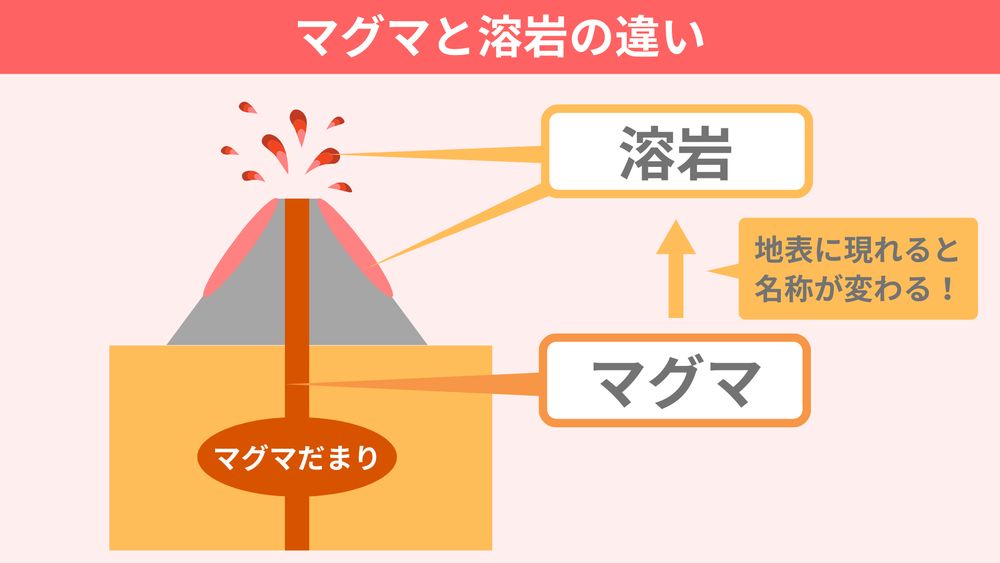

いざ○○について学ぶぞ!と専門書を買ったら、基礎知識の説明が抜けていて何を言っているのかさっぱり…というのはあるあるです。火山の専門書で説明が抜けがちな「マグマとは?」「マグマと溶岩の違いは?」「火山噴出物とは?」といった基礎知識を図解しました。

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/basic-term-volcano/

いざ○○について学ぶぞ!と専門書を買ったら、基礎知識の説明が抜けていて何を言っているのかさっぱり…というのはあるあるです。火山の専門書で説明が抜けがちな「マグマとは?」「マグマと溶岩の違いは?」「火山噴出物とは?」といった基礎知識を図解しました。

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/basic-term-volcano/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/play-on-words/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/play-on-words/

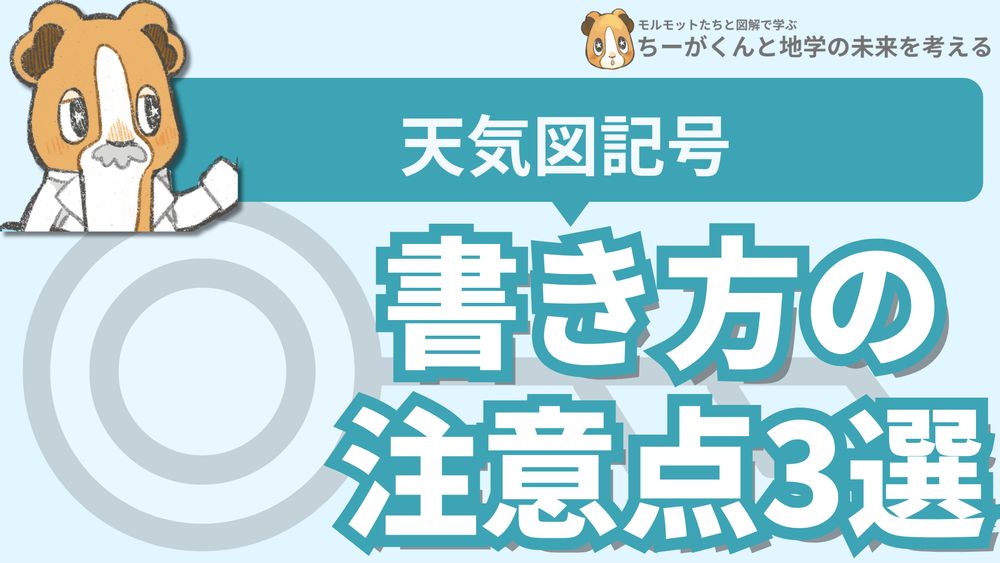

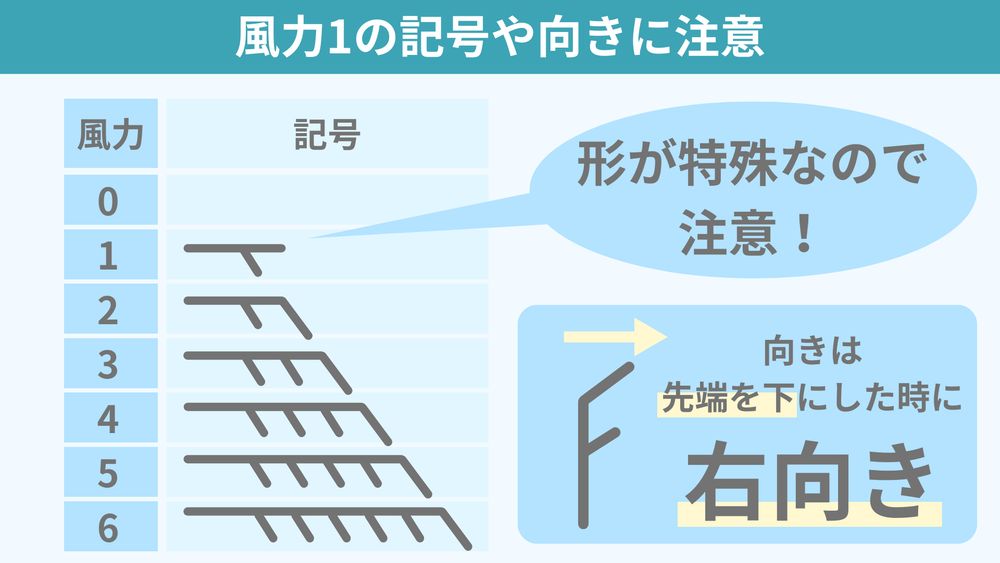

①矢羽根の向きは風が「吹いてくる」方位を指す

②方位は16方位で表す

③風力1の記号や向きに注意する

この3点さえ押さえれば、怖いものなし!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/weather-symbol/

①矢羽根の向きは風が「吹いてくる」方位を指す

②方位は16方位で表す

③風力1の記号や向きに注意する

この3点さえ押さえれば、怖いものなし!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/weather-symbol/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/what-is-front/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/what-is-front/

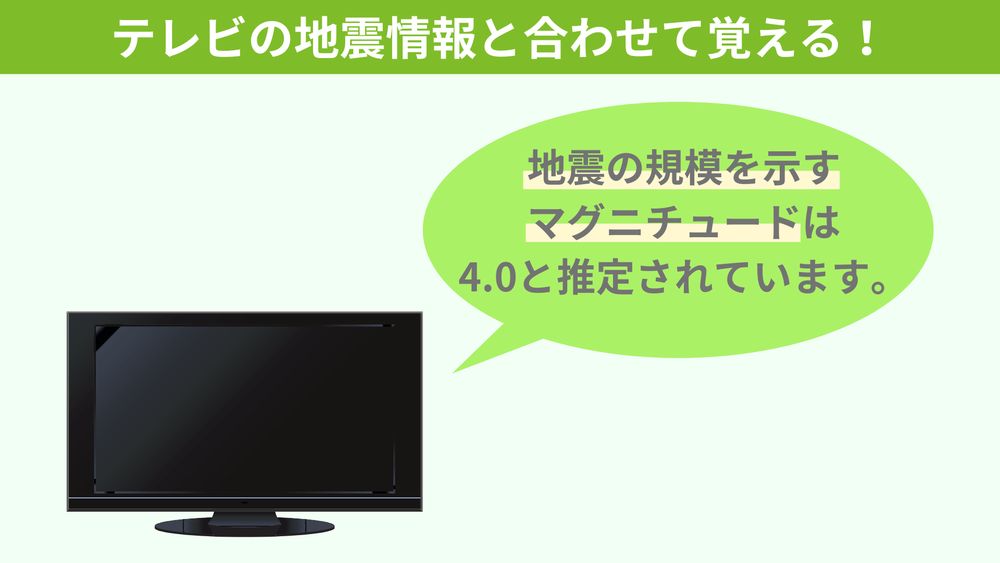

・震度→場所によって大きさが異なる

・マグニチュード→どの場所でも大きさは同じ

テレビの地震情報でマグニチュードが1つしか出てこないことを思い出しましょう!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/earthquake-intensity-magnitude/

・震度→場所によって大きさが異なる

・マグニチュード→どの場所でも大きさは同じ

テレビの地震情報でマグニチュードが1つしか出てこないことを思い出しましょう!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/earthquake-intensity-magnitude/

雲が発生する例3選をまとめました。キーワードは「上昇気流の発生!」なんだそれだけか...ってなりますが、重要かつ忘れやすい。難しい内容をやるとかえって忘れがち。まず今回挙げた3つの例「太陽放射」「斜面の滑昇」「前線面」を押さえましょう!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/cloud-formation/

雲が発生する例3選をまとめました。キーワードは「上昇気流の発生!」なんだそれだけか...ってなりますが、重要かつ忘れやすい。難しい内容をやるとかえって忘れがち。まず今回挙げた3つの例「太陽放射」「斜面の滑昇」「前線面」を押さえましょう!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/cloud-formation/

地学なスポットに出かけたとき、地層がぐにゃりと曲がっている褶曲構造や、地層がバキッとずれている断層を見かけたら、地球の力強さを体感できるチャンス!人の力で押してもびくともしない地層がこんなにも変形してしまうんですから、自然の力ってすごいですよね…😳

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/fold-and-fault/

地学なスポットに出かけたとき、地層がぐにゃりと曲がっている褶曲構造や、地層がバキッとずれている断層を見かけたら、地球の力強さを体感できるチャンス!人の力で押してもびくともしない地層がこんなにも変形してしまうんですから、自然の力ってすごいですよね…😳

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/fold-and-fault/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/wind-direction/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/wind-direction/

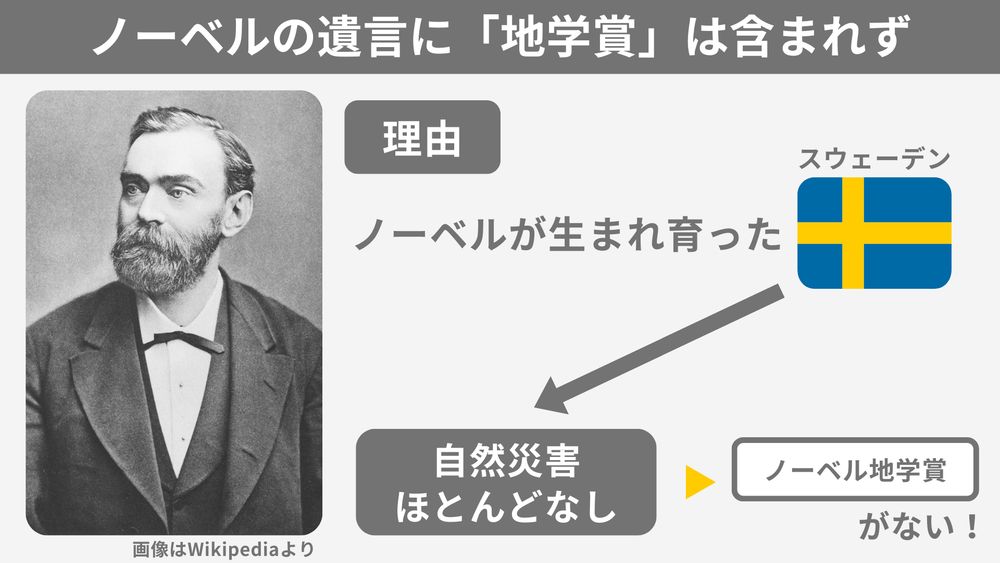

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/no-novel-earth-science/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/no-novel-earth-science/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/cloud-formation/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/cloud-formation/

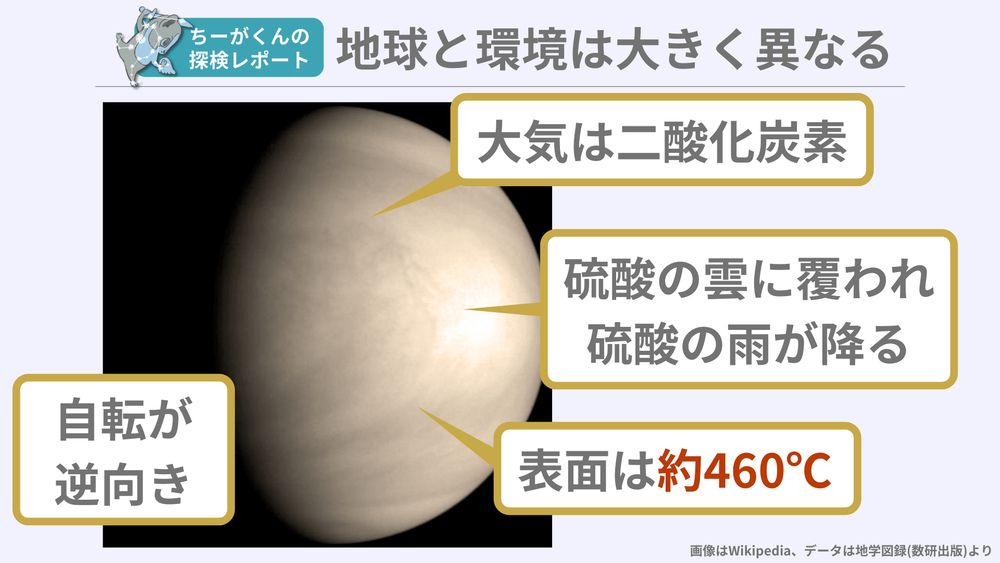

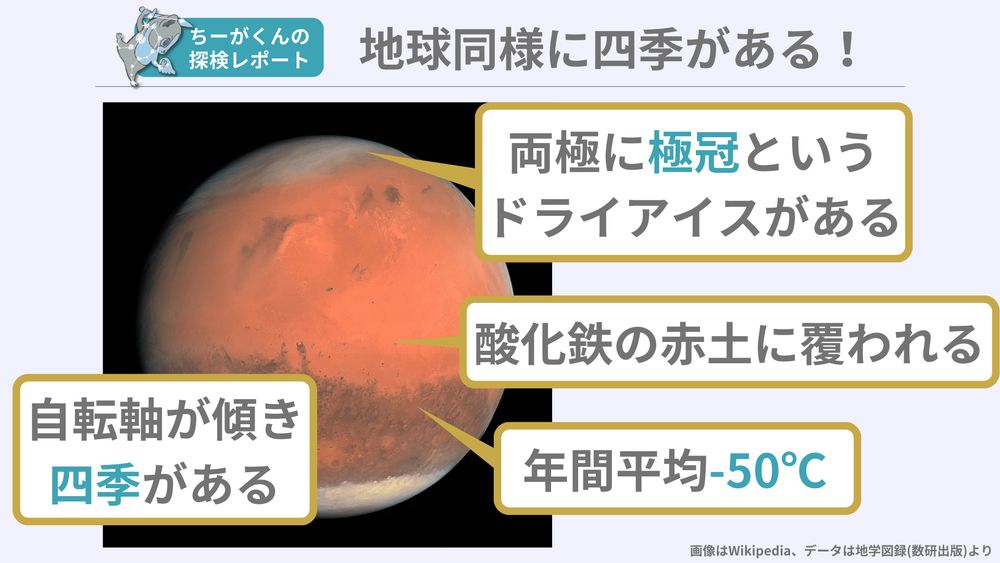

太陽系の惑星のうち地球型惑星に4つをまとめました。どれも地球に近い岩石惑星。ですが水星の温度差や金星の温室効果&硫酸の雨、火星の平均気温を考えると、地球が奇跡の惑星であることかがよく分かります。地球という奇跡の惑星、大切にしたいですね!

太陽系の惑星のうち地球型惑星に4つをまとめました。どれも地球に近い岩石惑星。ですが水星の温度差や金星の温室効果&硫酸の雨、火星の平均気温を考えると、地球が奇跡の惑星であることかがよく分かります。地球という奇跡の惑星、大切にしたいですね!

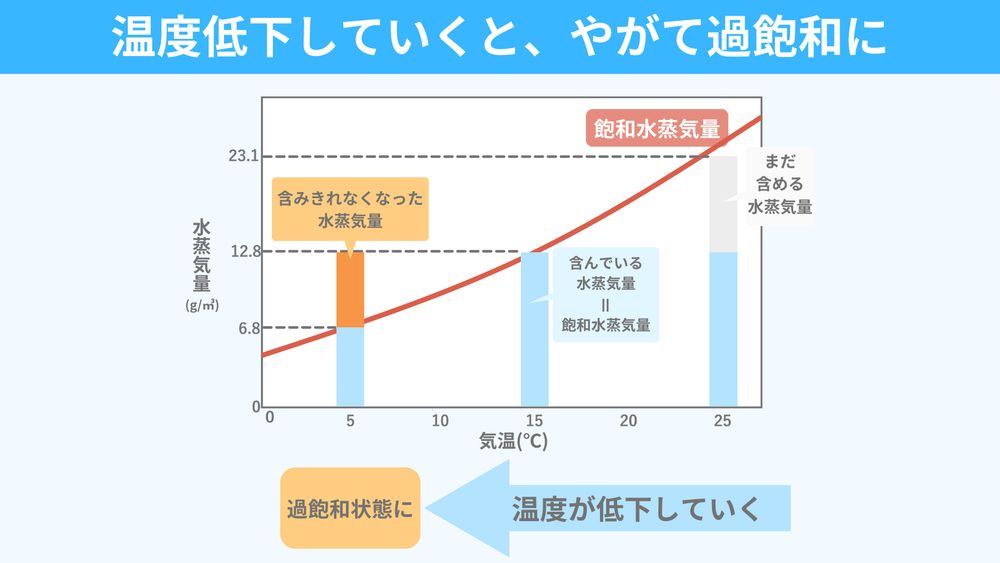

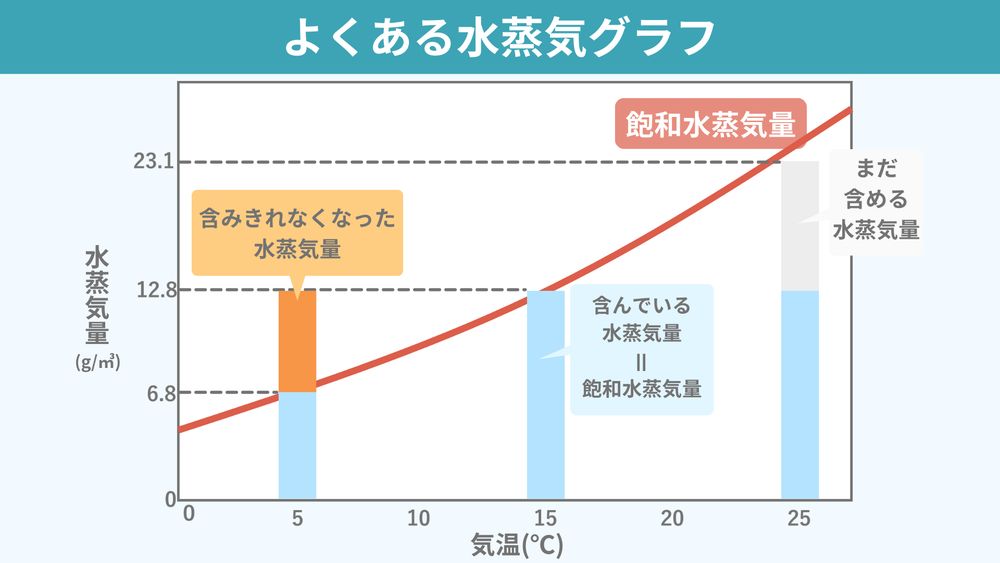

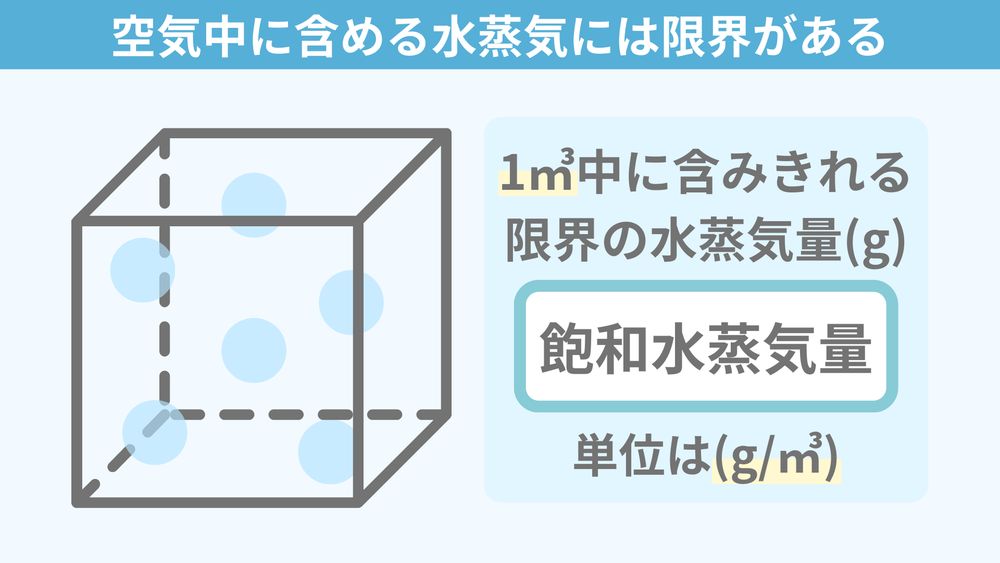

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/vapor-seating/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/vapor-seating/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/volcano-experiment/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/volcano-experiment/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/water-droplets-around-the-cup/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/water-droplets-around-the-cup/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/no-reference-book/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/no-reference-book/

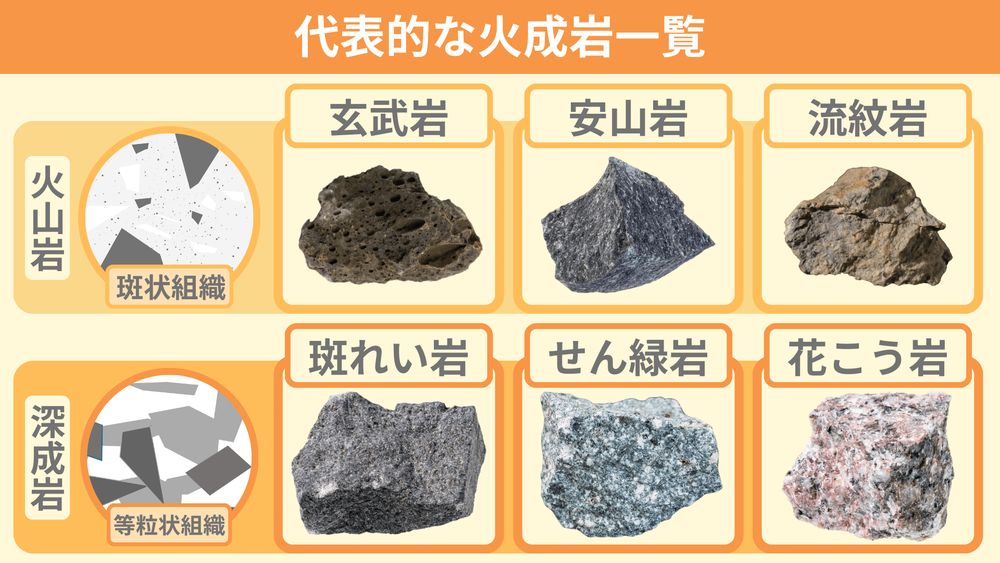

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/igneous-rock-list/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/igneous-rock-list/

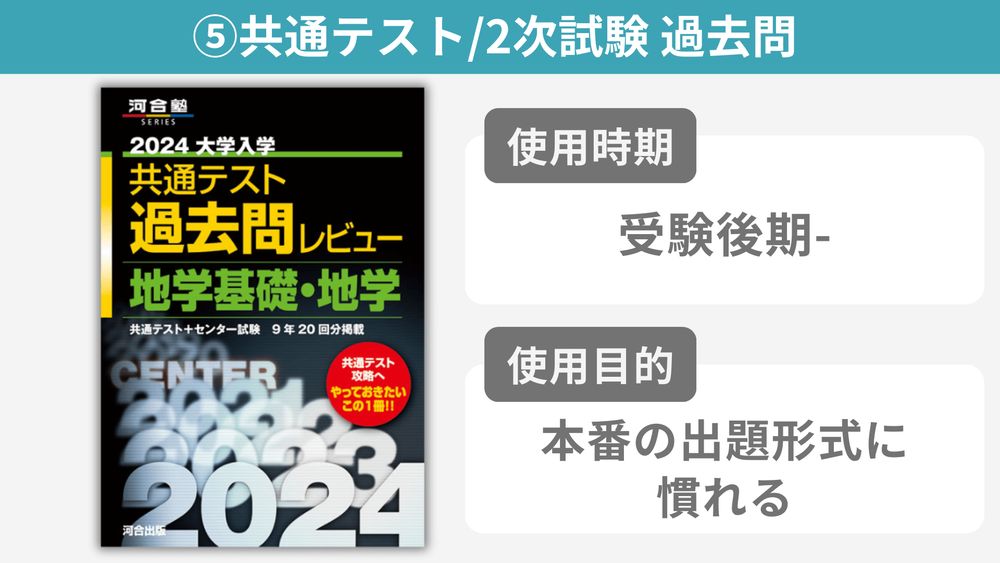

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/reference-book-5/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/reference-book-5/

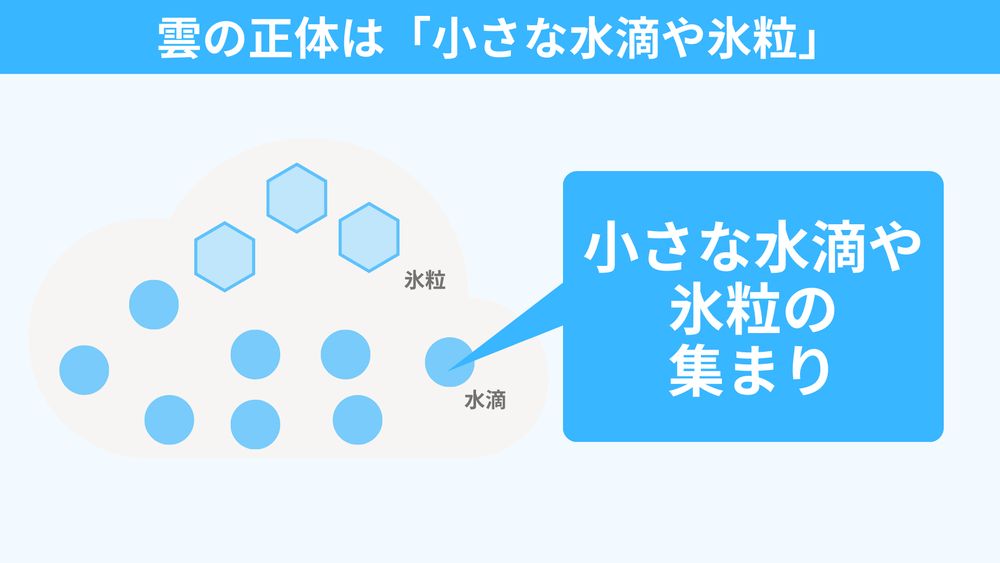

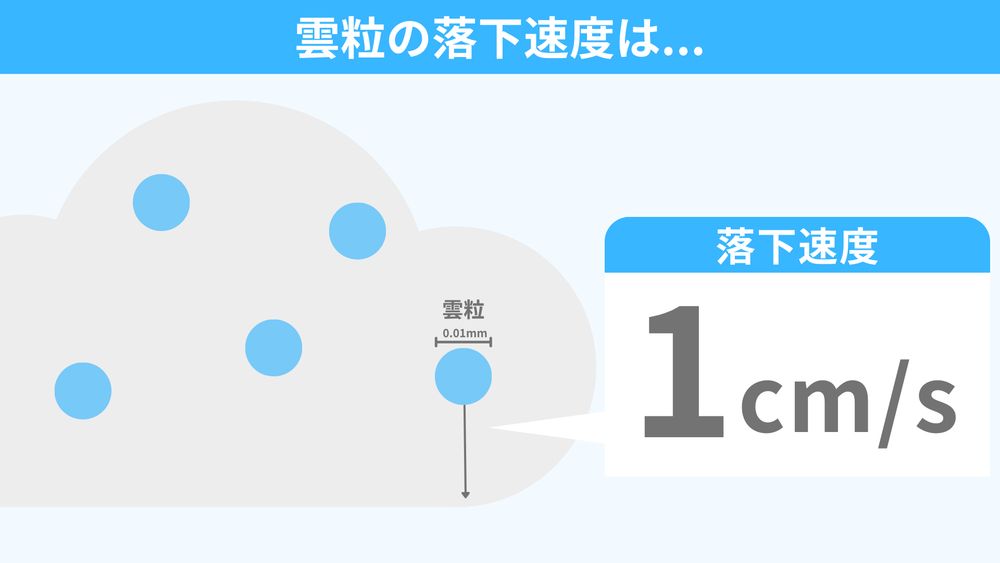

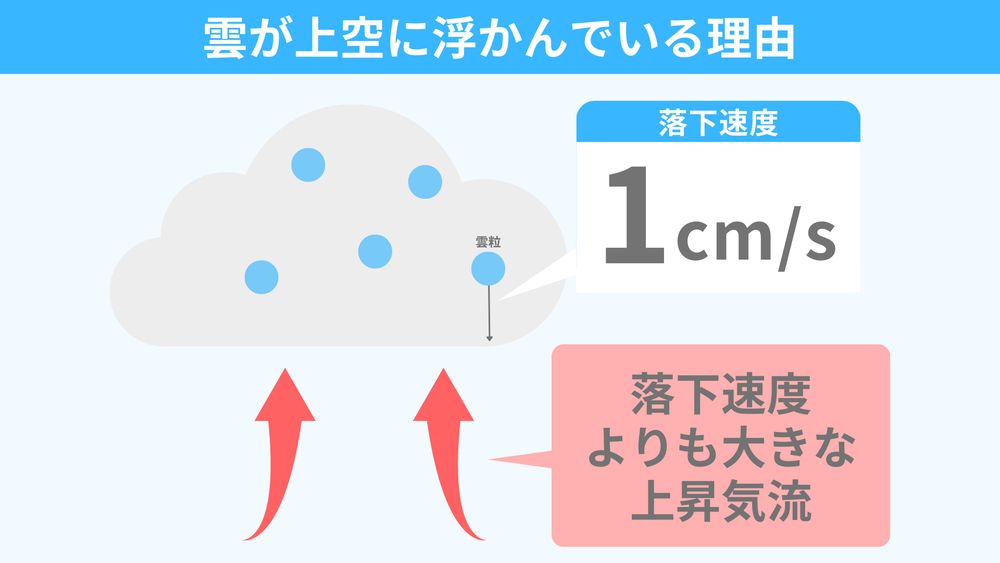

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/cloud-reason/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/cloud-reason/

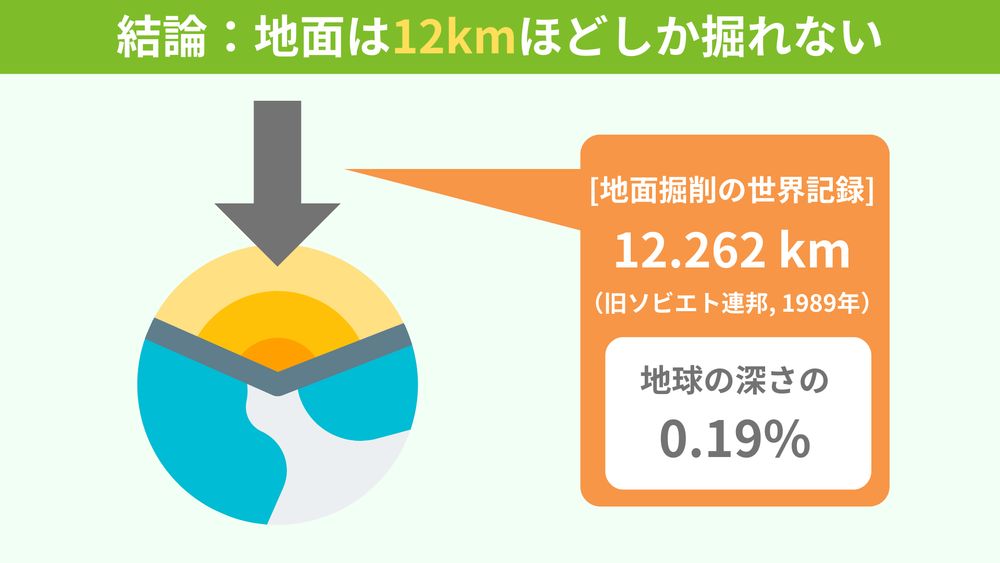

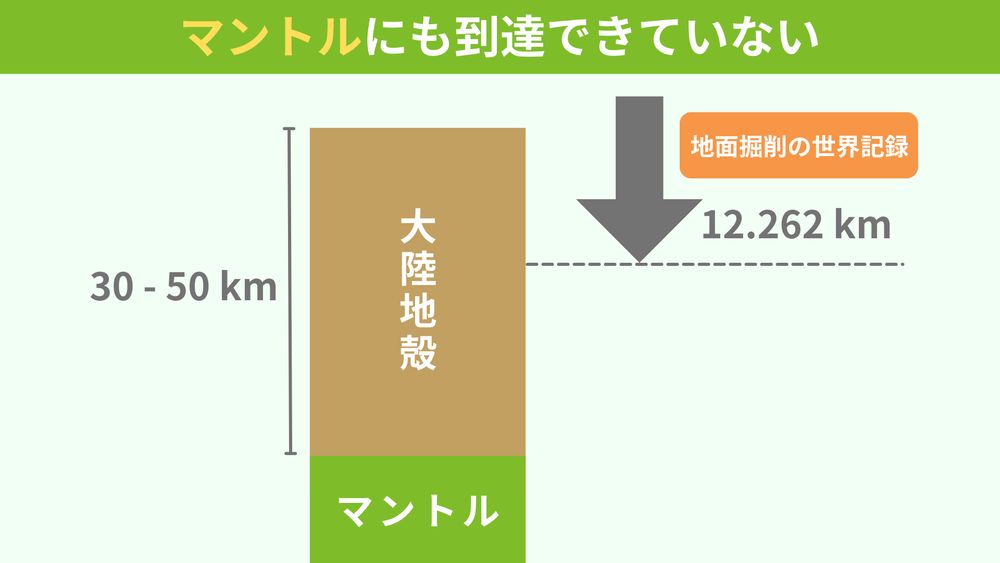

アニメでは、地球をドリルで貫通するシーンをよく目にしますが、現実では地球内部は12㎞ほど、たった0.19%しか掘削できていません。宇宙探査により地球の外部には進出できていますが、地球の内部となると...まだまだ多くの謎に包まれているんです!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/drilling-wr/

アニメでは、地球をドリルで貫通するシーンをよく目にしますが、現実では地球内部は12㎞ほど、たった0.19%しか掘削できていません。宇宙探査により地球の外部には進出できていますが、地球の内部となると...まだまだ多くの謎に包まれているんです!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/drilling-wr/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/monsoon/

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/monsoon/

ニュースなどで耳にする地震の基礎知識をまとめました。平面ではわかりづらかった震源と震央、震源の深さの関係は3D図にしてみました。世界の地震の10-15%が発生する地震大国・日本だからこそ、基本的な地震用語の意味はしっかりと理解しておきたいですね!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/basic-terms-for-earthquakes/

ニュースなどで耳にする地震の基礎知識をまとめました。平面ではわかりづらかった震源と震央、震源の深さの関係は3D図にしてみました。世界の地震の10-15%が発生する地震大国・日本だからこそ、基本的な地震用語の意味はしっかりと理解しておきたいですね!

解説記事👉https://spreading-earth-science.com/basic-terms-for-earthquakes/