過去の可能性を切り替えることで幾多の並行世界を横断し君が望む結末を求めてこの1年戦争を繰り返してきたんだね

君の存在が一つの疑問に答えを出してくれた

何故アムロ・レイがニュータイプとしてあれほど破格の素質を備えていたのか

今なら納得がいく仮説が立てられる

ニュータイプの潜在力はね背負い込んだ因果の量で決まってくる

ごく平凡な機械オタクだったアムロにどうしてあれほど膨大な因果の糸が集中してしまったのか不可解だった

だが…ねえララァ、ひょっとしてアムロは君が同じ時間を繰り返すごとに強力なニュータイプになっていったんじゃないのかい

過去の可能性を切り替えることで幾多の並行世界を横断し君が望む結末を求めてこの1年戦争を繰り返してきたんだね

君の存在が一つの疑問に答えを出してくれた

何故アムロ・レイがニュータイプとしてあれほど破格の素質を備えていたのか

今なら納得がいく仮説が立てられる

ニュータイプの潜在力はね背負い込んだ因果の量で決まってくる

ごく平凡な機械オタクだったアムロにどうしてあれほど膨大な因果の糸が集中してしまったのか不可解だった

だが…ねえララァ、ひょっとしてアムロは君が同じ時間を繰り返すごとに強力なニュータイプになっていったんじゃないのかい

後の沼もしらずのまま 幸せにクリアしただろうか

後の沼もしらずのまま 幸せにクリアしただろうか

・通常グラから、蛟龍が舷側にスライドするには、赤色〇で囲った部分が邪魔になる

・しかしピクトリアルガイドで描かれる「蛟龍を発進させた状態」では、右舷側のその部分には黄色〇で囲った「リノリウムの張られたパーツ」が存在する

・この部分がどうなっているのかを想像したのが図の下側。「赤色〇で囲った部分=アームを固定しているパーツが前方にスライドしている」と考えれば、黄色〇の描写の説明が付く

これは「蛟龍を固定するアームがスライドする」のを妨げないようにするギミックの1つなのではないか?

・通常グラから、蛟龍が舷側にスライドするには、赤色〇で囲った部分が邪魔になる

・しかしピクトリアルガイドで描かれる「蛟龍を発進させた状態」では、右舷側のその部分には黄色〇で囲った「リノリウムの張られたパーツ」が存在する

・この部分がどうなっているのかを想像したのが図の下側。「赤色〇で囲った部分=アームを固定しているパーツが前方にスライドしている」と考えれば、黄色〇の描写の説明が付く

これは「蛟龍を固定するアームがスライドする」のを妨げないようにするギミックの1つなのではないか?

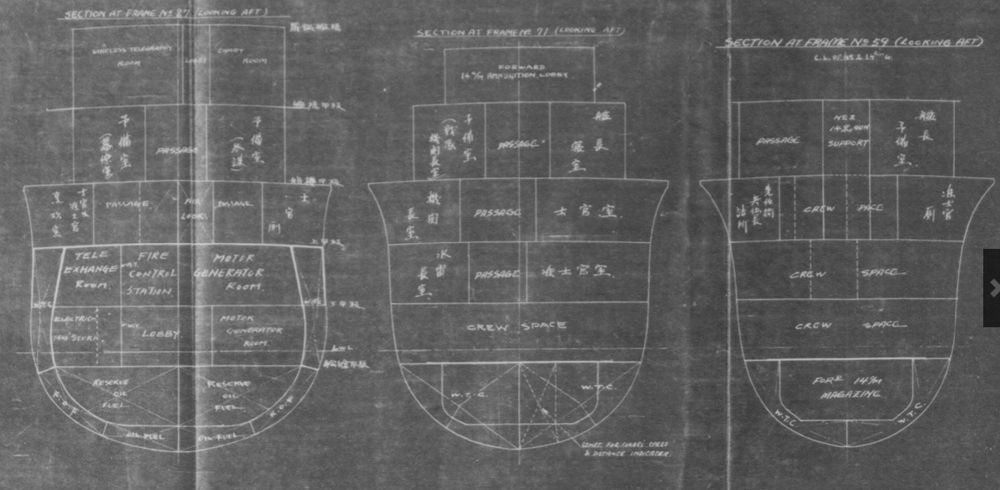

ここで「船体外板の形状」に戻るが、この図は平賀譲アーカイブより実艦の軽巡夕張の各甲板の平面図であるが、夕張は非常にスマートな船体をしており、艦首に向かうほど、そして下側に向かうほど船体は薄くなっていく。

図の右側は発進スタンバイした蛟龍を合成したものだが、立体的に考えれば「発進時に邪魔になる(接触する可能性がある)船体の外側部分」が除かれるように「船体外板の形状」が切り取られているのが判る。

(勿論、外板だけでなく内側の船体も蛟龍の邪魔にならないよう切り取られている筈だ)

ここで「船体外板の形状」に戻るが、この図は平賀譲アーカイブより実艦の軽巡夕張の各甲板の平面図であるが、夕張は非常にスマートな船体をしており、艦首に向かうほど、そして下側に向かうほど船体は薄くなっていく。

図の右側は発進スタンバイした蛟龍を合成したものだが、立体的に考えれば「発進時に邪魔になる(接触する可能性がある)船体の外側部分」が除かれるように「船体外板の形状」が切り取られているのが判る。

(勿論、外板だけでなく内側の船体も蛟龍の邪魔にならないよう切り取られている筈だ)

②が通常の待機中の蛟龍の係留位置

③が発進シークエンス時で蛟龍がスタンバイする位置

と考えられ、③については蛟龍を固定しているアームごとこの位置に移動していると思われる。

そして発進もこの位置からアームを伸ばしているのではないか。こう考えれればピクトリアルガイドでのアームの描かれ方に説明が付く。

②が通常の待機中の蛟龍の係留位置

③が発進シークエンス時で蛟龍がスタンバイする位置

と考えられ、③については蛟龍を固定しているアームごとこの位置に移動していると思われる。

そして発進もこの位置からアームを伸ばしているのではないか。こう考えれればピクトリアルガイドでのアームの描かれ方に説明が付く。

これら蛟龍用のアーム部分を消したのが右の図になる。

そして、この右の図で描かれている部分の「さらに奥側にアームが設置されている」……つまり、発進シークエンスにおいて「蛟龍の位置はアームごと、もともと船体の中央線上に設置されていたものが、舷側(外側)にスライドしている」と考えられる。

ピクトリアルガイドのグラからはそれが読み取れるのだ。

これら蛟龍用のアーム部分を消したのが右の図になる。

そして、この右の図で描かれている部分の「さらに奥側にアームが設置されている」……つまり、発進シークエンスにおいて「蛟龍の位置はアームごと、もともと船体の中央線上に設置されていたものが、舷側(外側)にスライドしている」と考えられる。

ピクトリアルガイドのグラからはそれが読み取れるのだ。

なぜ「この場所」でアームの続きが描かれないのか。

それは「この場所」にアームよりも手前側のパーツがあり、そのパーツでアームの続きが隠れていて見えなくなっているから。つまり、アームは船体の中央線上にあるのではなく、中央線からズレて「舷側」(グラで言えば「奥側」)にあるのだ。

なぜ「この場所」でアームの続きが描かれないのか。

それは「この場所」にアームよりも手前側のパーツがあり、そのパーツでアームの続きが隠れていて見えなくなっているから。つまり、アームは船体の中央線上にあるのではなく、中央線からズレて「舷側」(グラで言えば「奥側」)にあるのだ。

もしアームがU字鋼であり、Aの位置がアームの終点なら「AとBは平行」のはずである。そしてこの部分が視点の位置による錯視を計算した描き方だったとしても、それは「AとBは平行だと感じられる」描き方でないとおかしい。しかし、それと気づいてAとBの角度を見ると、どう見ても「AとBは平行」という描き方になっていないのである。

つまり、このAの線は「U字鋼のアームの終点」を表していない。

もしアームがU字鋼であり、Aの位置がアームの終点なら「AとBは平行」のはずである。そしてこの部分が視点の位置による錯視を計算した描き方だったとしても、それは「AとBは平行だと感じられる」描き方でないとおかしい。しかし、それと気づいてAとBの角度を見ると、どう見ても「AとBは平行」という描き方になっていないのである。

つまり、このAの線は「U字鋼のアームの終点」を表していない。

そこで船体外板の部分を消した図が右側になる。これにより蛟龍を支えていたアームがどのように伸びているのかが明確に判る。

そこで船体外板の部分を消した図が右側になる。これにより蛟龍を支えていたアームがどのように伸びているのかが明確に判る。

ピクトリアルガイドの右手側艤装は「夕張改二特」用になっているが、グラからは「蛟龍を発進させた状態」であることが伺える。この状態を描いているのはこのグラだけであり、現状ではここから推測するしかない。

(AC版に夕張改二特が実装されて発進シークエンスが判るのが待ち遠しくて仕方がありません)

ピクトリアルガイドの右手側艤装は「夕張改二特」用になっているが、グラからは「蛟龍を発進させた状態」であることが伺える。この状態を描いているのはこのグラだけであり、現状ではここから推測するしかない。

(AC版に夕張改二特が実装されて発進シークエンスが判るのが待ち遠しくて仕方がありません)

フェアリーダーが含まれるのは、もし船体にフェアリーダーがあるなら船体外板を開いた時に係留ロープが蛟龍の進路上に垂れる可能性があるので、それを防ぐためと考えられる。

またアンカーレセスを避けているは、船体外板で錨の加重を支えられないだろうから当然だろう。

問題は、前半分は船底に近い所までが開くのに、後ろ半分にかけて細くなっていく形状である。これにどういう意味があるのか。

フェアリーダーが含まれるのは、もし船体にフェアリーダーがあるなら船体外板を開いた時に係留ロープが蛟龍の進路上に垂れる可能性があるので、それを防ぐためと考えられる。

またアンカーレセスを避けているは、船体外板で錨の加重を支えられないだろうから当然だろう。

問題は、前半分は船底に近い所までが開くのに、後ろ半分にかけて細くなっていく形状である。これにどういう意味があるのか。

なお実艦の軽巡夕張は日本では初めて防御甲板を設けた軽巡であり、船体外板は19mmの甲鈑、その内側に38mmの甲鈑を装着しているが、その2重装甲構造は14cm連装砲より後ろ、艦橋前あたりからなので(平賀譲アーカイブからの推定です)、蛟龍発進のギミックで開くと予想した船体外板のあたりは内部がむき出しになるはずだ。(水浸し?)

もっとも蛟龍を搭載してその整備スペースも確保しているなら、本来あるはずのクルールーム等が撤去されているはずなので問題はないのかも(クルーがどこ行くかは別問題)

なお実艦の軽巡夕張は日本では初めて防御甲板を設けた軽巡であり、船体外板は19mmの甲鈑、その内側に38mmの甲鈑を装着しているが、その2重装甲構造は14cm連装砲より後ろ、艦橋前あたりからなので(平賀譲アーカイブからの推定です)、蛟龍発進のギミックで開くと予想した船体外板のあたりは内部がむき出しになるはずだ。(水浸し?)

もっとも蛟龍を搭載してその整備スペースも確保しているなら、本来あるはずのクルールーム等が撤去されているはずなので問題はないのかも(クルーがどこ行くかは別問題)

金剛型改二丙では、主砲下の船体に魚雷発射管を設置しているが、砲撃戦ではこの弱点部分をバルジで完全に覆う設計だろうことは容易に想像できる。それだと魚雷を発射するには「バルジが動く」⇒「魚雷発射管が出現」のギミックが必要になる。

これがそのまま「夕張改二特」の「蛟龍発進ギミック」に転用されているのではないだろうか。「船体外板が外側に開く」⇒「蛟龍が出現」というギミックを実艦で考察した結果、あの船体外板の形状になったのではないだろうか。

金剛型改二丙では、主砲下の船体に魚雷発射管を設置しているが、砲撃戦ではこの弱点部分をバルジで完全に覆う設計だろうことは容易に想像できる。それだと魚雷を発射するには「バルジが動く」⇒「魚雷発射管が出現」のギミックが必要になる。

これがそのまま「夕張改二特」の「蛟龍発進ギミック」に転用されているのではないだろうか。「船体外板が外側に開く」⇒「蛟龍が出現」というギミックを実艦で考察した結果、あの船体外板の形状になったのではないだろうか。

・フェアリーダーから始まりアンカーレセスを避けて

・船底近くで横方向に90度近い鋭角で曲がり

・船首楼付近で幅を変えて艦橋下、第1ボイラーの付近まで

の「外板が船体からはずれ、内側から開く」という構造である。

(同スケールの「蛟龍」を「船体にアームで収納した」と想定したのが一番下の図)

この「夕張改二特」を実艦に当てはめてた場合のギミックを意識して、「船体外板を動かせる構造」で夕張改二をデザインしたのではないか。

・フェアリーダーから始まりアンカーレセスを避けて

・船底近くで横方向に90度近い鋭角で曲がり

・船首楼付近で幅を変えて艦橋下、第1ボイラーの付近まで

の「外板が船体からはずれ、内側から開く」という構造である。

(同スケールの「蛟龍」を「船体にアームで収納した」と想定したのが一番下の図)

この「夕張改二特」を実艦に当てはめてた場合のギミックを意識して、「船体外板を動かせる構造」で夕張改二をデザインしたのではないか。

夕張改二の船体外板は

・フェアリーダーが付きながら

・アンカーレセス(アンカーを固定する部分の穴)がなく

・船底部分は鋭角で

・艦首から船首楼付近まで伸びてから途中で形を変えて、後ろの方まで長く続いている

という形状になっている。

そして「夕張改二特」は、通常グラでは「船体外板」を付けていないが、

ピクトリアルガイドでは付けている。

夕張改二の船体外板は

・フェアリーダーが付きながら

・アンカーレセス(アンカーを固定する部分の穴)がなく

・船底部分は鋭角で

・艦首から船首楼付近まで伸びてから途中で形を変えて、後ろの方まで長く続いている

という形状になっている。

そして「夕張改二特」は、通常グラでは「船体外板」を付けていないが、

ピクトリアルガイドでは付けている。

J級は英砲艦に共通の「背中と左右の艤装」配置だが、小型の駆逐艦のためか左右の艤装が非常に薄い(ジャベリンの実装で艤装の全容が明らかになった)しかしフェアリーダーや錨も確認でき、はっきりと船体としての機能を備えているようだ。夕張改二の場合、このJ級の艤装の外側の板だけを切り離して設置している、といったところだろうか。

ただし夕張改二の船体外板にはアンカーレセスが描かれていない。

J級は英砲艦に共通の「背中と左右の艤装」配置だが、小型の駆逐艦のためか左右の艤装が非常に薄い(ジャベリンの実装で艤装の全容が明らかになった)しかしフェアリーダーや錨も確認でき、はっきりと船体としての機能を備えているようだ。夕張改二の場合、このJ級の艤装の外側の板だけを切り離して設置している、といったところだろうか。

ただし夕張改二の船体外板にはアンカーレセスが描かれていない。

なお足首との接続方法は翔鶴型改二のような小さな多関節アームではなく、ダイレクトに1本の金属軸で設置されているのが確認できるので、足首に完全固定されていると考えられる。

なお足首との接続方法は翔鶴型改二のような小さな多関節アームではなく、ダイレクトに1本の金属軸で設置されているのが確認できるので、足首に完全固定されていると考えられる。

なお後述するが、この足首のバルジの接続方法(小さな多関節アームで、バルジ接続部分に縦回転軸がある)が夕張改二の「船体外板と船体の接続方法」に近いと考えられる。

なお後述するが、この足首のバルジの接続方法(小さな多関節アームで、バルジ接続部分に縦回転軸がある)が夕張改二の「船体外板と船体の接続方法」に近いと考えられる。

改二丙には船体側にフェアリーダーがあり、バルジにはそうした航海に関する設備がないことが判る。

(なお、改二のバルジが変形するギミックについては通常グラからは読み取れない事、そもそも船としての機能ではない事から考慮しない。というか、バルジなのか、あれ?)

改二丙には船体側にフェアリーダーがあり、バルジにはそうした航海に関する設備がないことが判る。

(なお、改二のバルジが変形するギミックについては通常グラからは読み取れない事、そもそも船としての機能ではない事から考慮しない。というか、バルジなのか、あれ?)

なおコニシ艦には「一見バルジに見えるが船体の一部が薄く設置されている」という事例も多くあり、その場合はたいていマストや武装などがその薄い船体上に設置されており、それがバルジではないことを示唆している。

なおコニシ艦には「一見バルジに見えるが船体の一部が薄く設置されている」という事例も多くあり、その場合はたいていマストや武装などがその薄い船体上に設置されており、それがバルジではないことを示唆している。

その視点で見た時に気になるのは、矢矧は改二では紺色だったセーラータイを

改二乙では夕張と同じオレンジ色に代えていることだ。他にも夕張・矢矧同様に蛟龍適合艦(回避ペナー2)の共通項を持つ最上・三隈も改二からオレンジ色のセーラースカーフに変更している。この3人の改造に夕張が関わったのか、蛟龍を載せるのにオレンジ色が必要なのか(球磨改二丁もオレンジ色ベース)、関心は尽きない。

その視点で見た時に気になるのは、矢矧は改二では紺色だったセーラータイを

改二乙では夕張と同じオレンジ色に代えていることだ。他にも夕張・矢矧同様に蛟龍適合艦(回避ペナー2)の共通項を持つ最上・三隈も改二からオレンジ色のセーラースカーフに変更している。この3人の改造に夕張が関わったのか、蛟龍を載せるのにオレンジ色が必要なのか(球磨改二丁もオレンジ色ベース)、関心は尽きない。

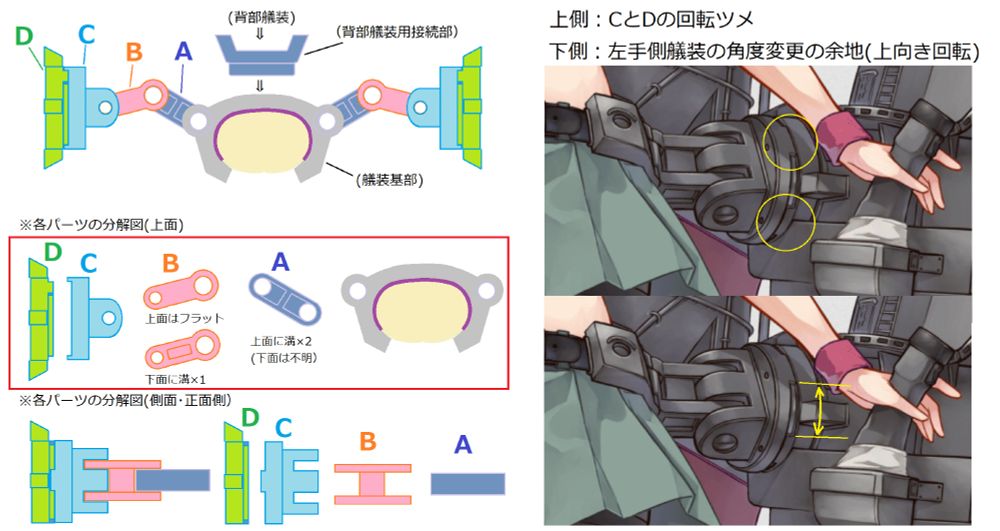

また縦軸回転パーツのCとDには回転角度を抑制するための回転ツメが設けられており、立ち絵だと左手側艤装をさらに「約45度程度、上向き」に角度を取ることができるようだ。なおC・Dパーツの後ろ側の回転ツメの位置が判らないが、「両パーツとも見えているツメと180度正反対側にもツメがある」と仮定したら、左手側艤装は「約45度程度、下向き」にも回転できると思われる。

また縦軸回転パーツのCとDには回転角度を抑制するための回転ツメが設けられており、立ち絵だと左手側艤装をさらに「約45度程度、上向き」に角度を取ることができるようだ。なおC・Dパーツの後ろ側の回転ツメの位置が判らないが、「両パーツとも見えているツメと180度正反対側にもツメがある」と仮定したら、左手側艤装は「約45度程度、下向き」にも回転できると思われる。

「左右の多関節アームが対称」という仮定だが、多関節アームはA~Dの4つのパーツから成り立っていると思われる。

「左右の多関節アームが対称」という仮定だが、多関節アームはA~Dの4つのパーツから成り立っていると思われる。

なお

・【A】と【B】の機銃座はグラから読み取れる推測が入っている

・※1と※2の機銃座はグラには無く、いくつかの仮定を重ねた推測である

もちろん、【A】【B】と同様に※1と※2も全て三連装機銃の可能性もある。その場合、25mm三連装機銃座のみの数に限るなら秋月の5基を越える6基になり、固有対空CIを持つに相応しい充実ぶりと言える

※なお秋月は長10cm砲×8、25mm三連装機銃×5の他に単装機銃を×13(+4)と装備

※摩耶に至っては25mm三連装機銃だけで13基あった

なお

・【A】と【B】の機銃座はグラから読み取れる推測が入っている

・※1と※2の機銃座はグラには無く、いくつかの仮定を重ねた推測である

もちろん、【A】【B】と同様に※1と※2も全て三連装機銃の可能性もある。その場合、25mm三連装機銃座のみの数に限るなら秋月の5基を越える6基になり、固有対空CIを持つに相応しい充実ぶりと言える

※なお秋月は長10cm砲×8、25mm三連装機銃×5の他に単装機銃を×13(+4)と装備

※摩耶に至っては25mm三連装機銃だけで13基あった