「母と娘たちの狂女の歴史」で語られる、母キム・ギョンヒョンさんの半生。『アヒル命名会議』でお母さんが寄せた言葉を読んでいたが、訳者の斎藤真理子さんが仰るようにこのエッセイで「点がつながり人生が線に」なる。お母さんとお姉さんと著者とこのひどい社会の、あまりに苛烈な話が数年越しに再読した今もまだ咀嚼できない。

「母と娘たちの狂女の歴史」で語られる、母キム・ギョンヒョンさんの半生。『アヒル命名会議』でお母さんが寄せた言葉を読んでいたが、訳者の斎藤真理子さんが仰るようにこのエッセイで「点がつながり人生が線に」なる。お母さんとお姉さんと著者とこのひどい社会の、あまりに苛烈な話が数年越しに再読した今もまだ咀嚼できない。

イ・ラン『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』と瀬戸夏子『クリスマス・イヴの聖徳太子』は、数年前の『文藝』で読んだ際の感情も蘇ってきて更にグラグラした。

小川公代『ゆっくり歩く』ではケアラーへ向けて「ケアはめぐる」との言葉に、私自身がヤングケアラーと名指されることへこれまで覚えてきた抵抗感、実際の複雑な感情が取りこぼされているような気持ちが掬われたと感じた。

イ・ラン『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』と瀬戸夏子『クリスマス・イヴの聖徳太子』は、数年前の『文藝』で読んだ際の感情も蘇ってきて更にグラグラした。

小川公代『ゆっくり歩く』ではケアラーへ向けて「ケアはめぐる」との言葉に、私自身がヤングケアラーと名指されることへこれまで覚えてきた抵抗感、実際の複雑な感情が取りこぼされているような気持ちが掬われたと感じた。

昨年の尹錫悦元大統領による非常戒厳宣布の当夜に国会前へ駆けつけた取材の様子からスタートし、朝鮮戦争を経て軍事独裁政権が幾度も発してきた戒厳令について韓国の近現代史を遡りながら、南北の分断の始まりと現在までを著者の長年の取材を通じてまとめたもの。

文在寅政権時の南北融和の進展と決裂に至った詳細な経緯や韓国の人々の期待と失望、「統一」に対する考え方の差異について等、日本での報道だけでは分からなかったこともたくさんあり、すごく勉強になりました。

昨年の尹錫悦元大統領による非常戒厳宣布の当夜に国会前へ駆けつけた取材の様子からスタートし、朝鮮戦争を経て軍事独裁政権が幾度も発してきた戒厳令について韓国の近現代史を遡りながら、南北の分断の始まりと現在までを著者の長年の取材を通じてまとめたもの。

文在寅政権時の南北融和の進展と決裂に至った詳細な経緯や韓国の人々の期待と失望、「統一」に対する考え方の差異について等、日本での報道だけでは分からなかったこともたくさんあり、すごく勉強になりました。

有名な「マイジャパン症候群」の回をはじめ、日本での生活における文化や言葉についての切り口が注目されることが多いけれど、「異文化」とは無関係に日常の中のささいな物事から深く思索してゆく著者の感性がとても魅力的だった。

新年の計画が台無しになる“失敗という恩恵”に考えを巡らせる「新年の抱負と、その先に待つ失敗」、ソフトウェアに惹かれた幼少期を思い出しながら現代のアプリ世代へ物申したくなる感情を見つめつつ父を想う「スタックメモリ」、自分と他者を隔てる線についての「読書遍歴」が特に好き。

有名な「マイジャパン症候群」の回をはじめ、日本での生活における文化や言葉についての切り口が注目されることが多いけれど、「異文化」とは無関係に日常の中のささいな物事から深く思索してゆく著者の感性がとても魅力的だった。

新年の計画が台無しになる“失敗という恩恵”に考えを巡らせる「新年の抱負と、その先に待つ失敗」、ソフトウェアに惹かれた幼少期を思い出しながら現代のアプリ世代へ物申したくなる感情を見つめつつ父を想う「スタックメモリ」、自分と他者を隔てる線についての「読書遍歴」が特に好き。

未来の技術を描きながらも現在の社会の差別がくっきりと炙り出されるSF短篇集『ファミリーランド』についての論考、近藤銀河「『ファミリーランド』と差別という恐怖」が特に良かった。

澤村伊智はこれまでも度々、恐怖を扱うホラーというジャンルが内包する危険性や作り手側の倫理について言及してきたけれど、今回の対談やインタビューでもたくさん話に出てきた。

寄稿者陣はもちろん澤村作品のそうした恐怖と現実社会との接続に着目して論じているが、ホラー作家本人がそこに自覚的であるかどうかを聞けるとすごく安心できる。

未来の技術を描きながらも現在の社会の差別がくっきりと炙り出されるSF短篇集『ファミリーランド』についての論考、近藤銀河「『ファミリーランド』と差別という恐怖」が特に良かった。

澤村伊智はこれまでも度々、恐怖を扱うホラーというジャンルが内包する危険性や作り手側の倫理について言及してきたけれど、今回の対談やインタビューでもたくさん話に出てきた。

寄稿者陣はもちろん澤村作品のそうした恐怖と現実社会との接続に着目して論じているが、ホラー作家本人がそこに自覚的であるかどうかを聞けるとすごく安心できる。

毎年、ホロヴィッツやクレイヴンの新刊発売の時期がくるたびに、今年も残りわずかだということを実感して焦ってしまう。

グレゴリー・ケズナジャット『言葉のトランジット』、北村紗衣『学校では教えてくれないシェイクスピア』、水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』がとっても面白かった。

毎年、ホロヴィッツやクレイヴンの新刊発売の時期がくるたびに、今年も残りわずかだということを実感して焦ってしまう。

グレゴリー・ケズナジャット『言葉のトランジット』、北村紗衣『学校では教えてくれないシェイクスピア』、水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』がとっても面白かった。

戦後に一転「外国人」と扱われて日本人による復興の物語から透明にされ語られてこなかった人々の、新宿・歌舞伎町の台湾人に焦点を当てた時代証言、街と文化の記録。

『台湾人の歌舞伎町 ──新宿、もうひとつの戦後史』稲葉佳子/青池憲司(ちくま文庫)

戦後に一転「外国人」と扱われて日本人による復興の物語から透明にされ語られてこなかった人々の、新宿・歌舞伎町の台湾人に焦点を当てた時代証言、街と文化の記録。

『台湾人の歌舞伎町 ──新宿、もうひとつの戦後史』稲葉佳子/青池憲司(ちくま文庫)

今年のお盆の個人的な課題図書は、真尾悦子『いくさ世を生きて 沖縄戦の女たち』と、戦後50年時に朝日新聞が女性や子供の戦争体験を募った読者投稿欄をまとめた『女たちの太平洋戦争』でした。

戦争と歴史に思いを巡らす8月という月のパワーがあって何とか、なかなか読み通せない本を毎年お盆休みに読んでいる。

『ババヤガの夜』は単行本を持っているけれど、うちの最寄りの書店にもサイン本がたくさん入っていたので、王谷晶さんファンの母が買おうと。読者が激増していて嬉しい。

今年のお盆の個人的な課題図書は、真尾悦子『いくさ世を生きて 沖縄戦の女たち』と、戦後50年時に朝日新聞が女性や子供の戦争体験を募った読者投稿欄をまとめた『女たちの太平洋戦争』でした。

戦争と歴史に思いを巡らす8月という月のパワーがあって何とか、なかなか読み通せない本を毎年お盆休みに読んでいる。

『ババヤガの夜』は単行本を持っているけれど、うちの最寄りの書店にもサイン本がたくさん入っていたので、王谷晶さんファンの母が買おうと。読者が激増していて嬉しい。

小国の王女マーラが、大国に嫁いだ姉が王子から虐待され命の危機にあると知り、王子を暗殺するための旅に出る物語。

修道院で暮らす30歳の王女マーラの旅の仲間は、皮肉屋の高齢魔女、骨をつないで生まれた骸骨犬、ゴブリン市に囚われていた異国の戦士の大男、健康を授ける力しか持たない訳ありフェアリーゴッドマザーという最高な面々!

女性の痛みを見つめるヘビーなお話ながらも、視点人物であるマーラの語りにも会話にも悲愴な中にずっとユーモアが有るのでとても楽しい。

小国の王女マーラが、大国に嫁いだ姉が王子から虐待され命の危機にあると知り、王子を暗殺するための旅に出る物語。

修道院で暮らす30歳の王女マーラの旅の仲間は、皮肉屋の高齢魔女、骨をつないで生まれた骸骨犬、ゴブリン市に囚われていた異国の戦士の大男、健康を授ける力しか持たない訳ありフェアリーゴッドマザーという最高な面々!

女性の痛みを見つめるヘビーなお話ながらも、視点人物であるマーラの語りにも会話にも悲愴な中にずっとユーモアが有るのでとても楽しい。

オーク女性のヴィヴが、傭兵稼業を辞めて珈琲店の開業という夢を実現するために奮闘する物語。

中盤で起こる困難には『イコライザー3』的展開が脳裏を過ぎるも、あくまでも荒事での解決は選択せず、苦悩しながらも一貫して昔の自分には戻らない!と第二の人生を築いてゆくヴィヴの姿がとても好きだった。

ファンタジーに登場する種族やお約束への固定観念をあえて外したキャラクター設定の数々も最高。

苦味もありつつ、好人物のもとに好人物たちが集まってくるという素敵なストーリーで、そして女性たちのクィアロマンスとしてもめちゃくちゃ良かった。

オーク女性のヴィヴが、傭兵稼業を辞めて珈琲店の開業という夢を実現するために奮闘する物語。

中盤で起こる困難には『イコライザー3』的展開が脳裏を過ぎるも、あくまでも荒事での解決は選択せず、苦悩しながらも一貫して昔の自分には戻らない!と第二の人生を築いてゆくヴィヴの姿がとても好きだった。

ファンタジーに登場する種族やお約束への固定観念をあえて外したキャラクター設定の数々も最高。

苦味もありつつ、好人物のもとに好人物たちが集まってくるという素敵なストーリーで、そして女性たちのクィアロマンスとしてもめちゃくちゃ良かった。

尹雄大さんとイリナ・グリゴレさんの往復書簡である『ガラスと雪のように言葉が溶ける』、忘れがたい「対話」だった。お二人の言葉がふとした時によみがえってくる。

尹雄大さんとイリナ・グリゴレさんの往復書簡である『ガラスと雪のように言葉が溶ける』、忘れがたい「対話」だった。お二人の言葉がふとした時によみがえってくる。

自民党が盤石のスーパー保守王国の北陸生まれなので選挙結果が辛くなかったことなんて人生で無いのだが、ここまでの極右が選ばれてしまう現実はしんどすぎる。

コーヒーマシンを処分してカフェインを控えていたのに、最近ストレスから我慢できずにまた豆を買うようになりハンドドリップで淹れている。元の木阿弥。

でもお気に入りのカップとソーサーを順番に使って淹れたコーヒーで休憩時間を取るのが、今のちょっとした楽しみ。

自民党が盤石のスーパー保守王国の北陸生まれなので選挙結果が辛くなかったことなんて人生で無いのだが、ここまでの極右が選ばれてしまう現実はしんどすぎる。

コーヒーマシンを処分してカフェインを控えていたのに、最近ストレスから我慢できずにまた豆を買うようになりハンドドリップで淹れている。元の木阿弥。

でもお気に入りのカップとソーサーを順番に使って淹れたコーヒーで休憩時間を取るのが、今のちょっとした楽しみ。

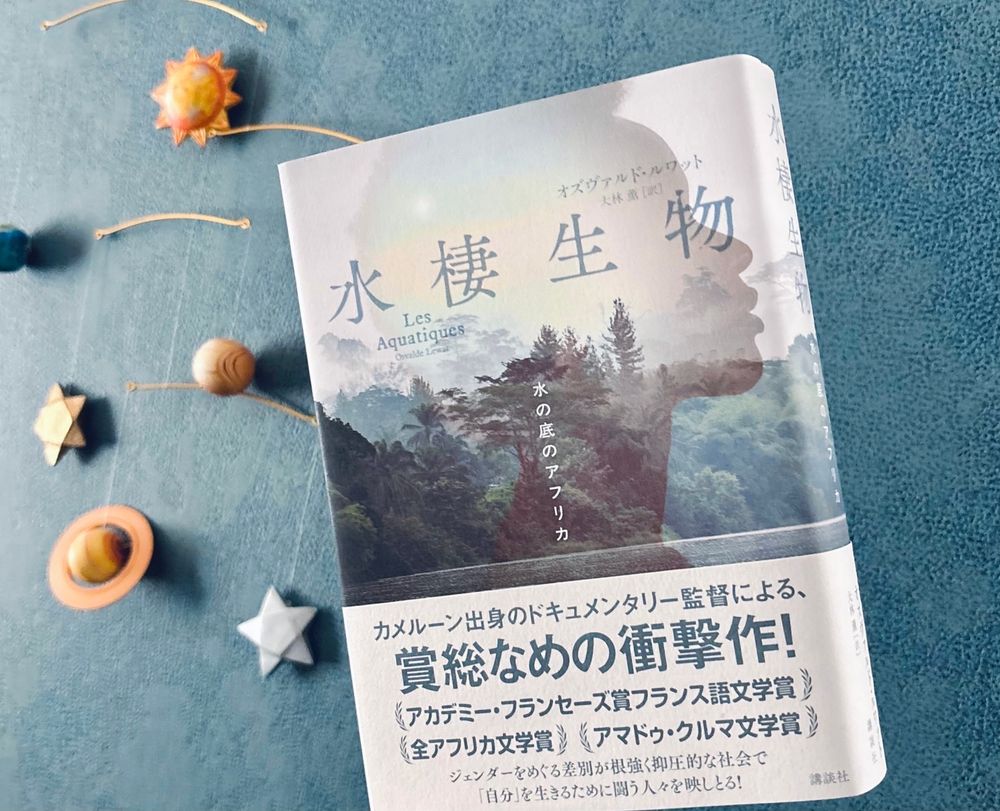

オズヴァルド・ルワット/大林薫訳

サハラ以南のアフリカ諸国を想起させる架空の国ザンブエナを舞台に、女性やセクシュアル・マイノリティがコミュニティ内の規範に押し込められ権利を奪われている姿が詳らかに描かれる。

主人公カトメの、娘として・妻として・母として様々な形で受け続けてきた抑圧を最後に拒絶する選択には、カトメが奪われたものの苦さと物語のその後への恐ろしさだけが迫ってきて、「抑圧からの解放」などとは微塵も感じることのできない容赦の無さに、ものすごくくらった。

個人的には今年読んだ中で最も不穏なラストで、ザワザワした気持ちを引きずりました。

オズヴァルド・ルワット/大林薫訳

サハラ以南のアフリカ諸国を想起させる架空の国ザンブエナを舞台に、女性やセクシュアル・マイノリティがコミュニティ内の規範に押し込められ権利を奪われている姿が詳らかに描かれる。

主人公カトメの、娘として・妻として・母として様々な形で受け続けてきた抑圧を最後に拒絶する選択には、カトメが奪われたものの苦さと物語のその後への恐ろしさだけが迫ってきて、「抑圧からの解放」などとは微塵も感じることのできない容赦の無さに、ものすごくくらった。

個人的には今年読んだ中で最も不穏なラストで、ザワザワした気持ちを引きずりました。

発見からわずか17年で絶滅に至ったステラーカイギュウを物語の中心に据えながら、地球に生きる生物は人間のために在ると当然視されていた時代から、人間が絶滅に追い込んだ種の保全に動く現代までの移り変わりの中で、人間の際限のない欲望と極まる資本主義、植民地主義や紛争についても突きつけられます。

種の絶滅という概念が初めて提唱された時代の人々にとって受け入れ難い概念だったことには、本書を読んで初めて思い至りました。

発見からわずか17年で絶滅に至ったステラーカイギュウを物語の中心に据えながら、地球に生きる生物は人間のために在ると当然視されていた時代から、人間が絶滅に追い込んだ種の保全に動く現代までの移り変わりの中で、人間の際限のない欲望と極まる資本主義、植民地主義や紛争についても突きつけられます。

種の絶滅という概念が初めて提唱された時代の人々にとって受け入れ難い概念だったことには、本書を読んで初めて思い至りました。

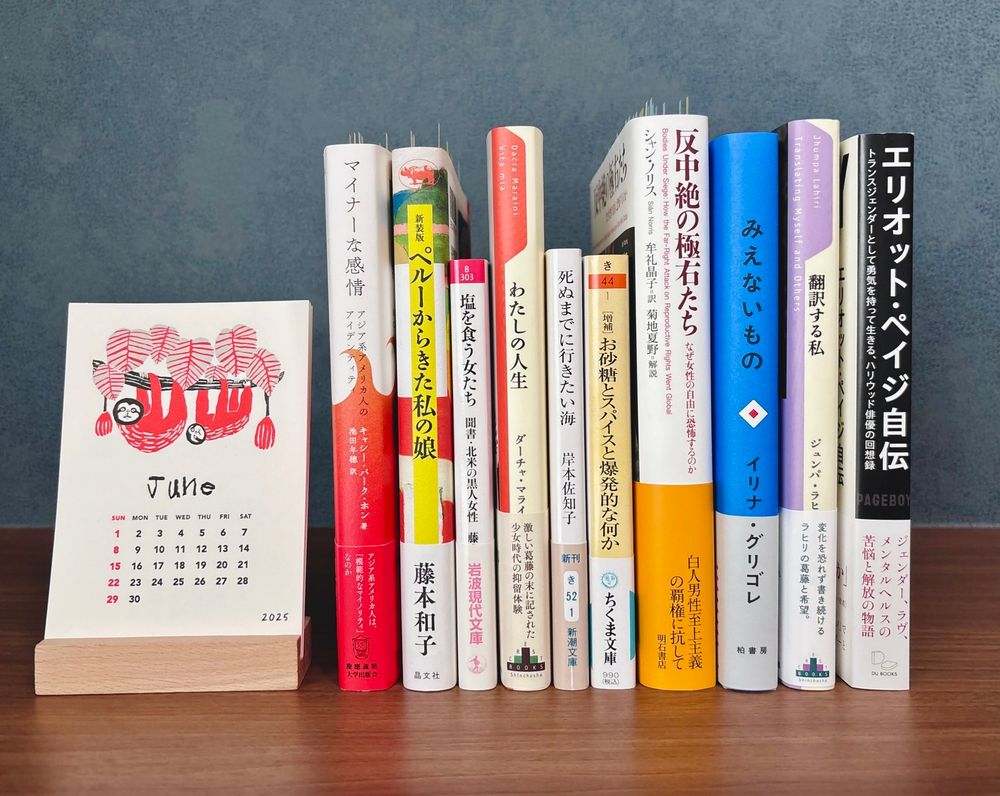

#2025年上半期の本ベスト約10冊

◆『マイナーな感情 アジア系アメリカ人のアイデンティティ』キャシー・パーク・ホン

◆『ペルーからきた私の娘』藤本和子

◆『塩を食う女たち 聞書・北米の黒人女性』藤本和子

◆『私の人生』ダーチャ・マライーニ

◆『死ぬまでに行きたい海』岸本佐知子

◆『増補版・お砂糖とスパイスと爆発的な何か』北村紗衣

◆『反中絶の極右たち なぜ女性の自由に恐怖するのか』シャン・ノリス

◆『みえないもの』イリナ グリゴレ

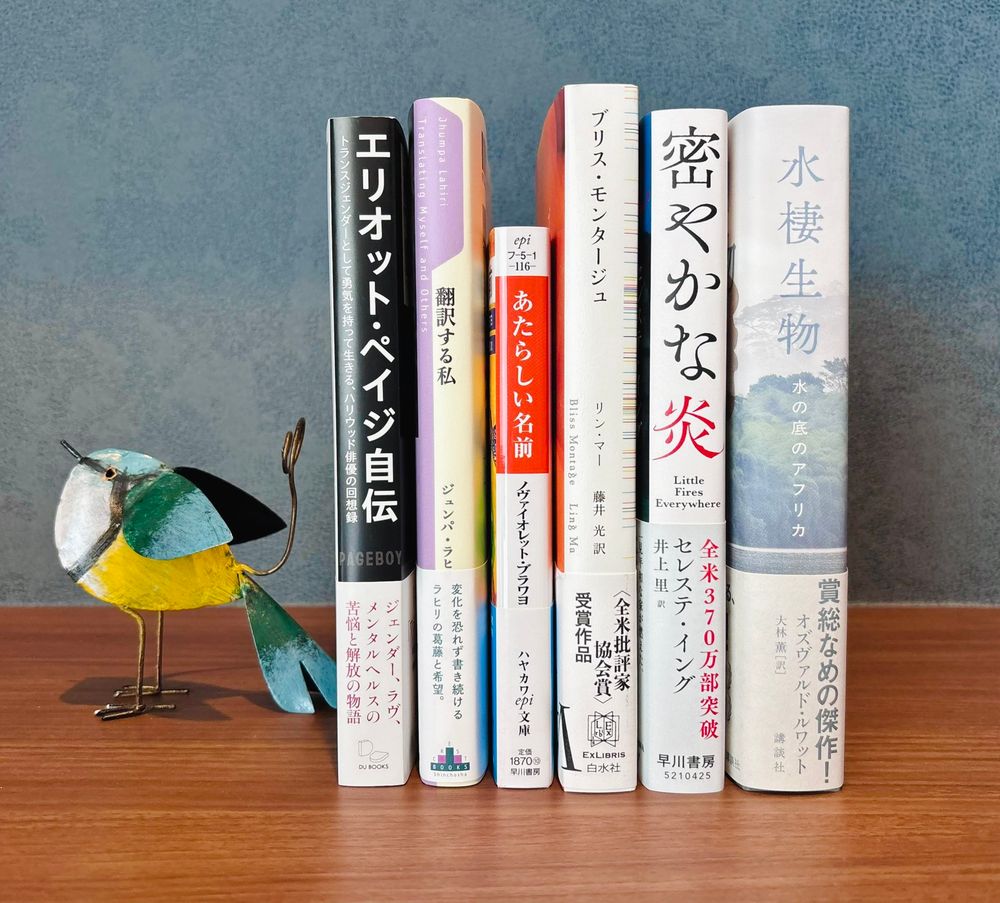

◆『翻訳する私』ジュンパ・ラヒリ

◆『Pageboy エリオット・ペイジ自伝』エリオット・ペイジ

#2025年上半期の本ベスト約10冊

◆『マイナーな感情 アジア系アメリカ人のアイデンティティ』キャシー・パーク・ホン

◆『ペルーからきた私の娘』藤本和子

◆『塩を食う女たち 聞書・北米の黒人女性』藤本和子

◆『私の人生』ダーチャ・マライーニ

◆『死ぬまでに行きたい海』岸本佐知子

◆『増補版・お砂糖とスパイスと爆発的な何か』北村紗衣

◆『反中絶の極右たち なぜ女性の自由に恐怖するのか』シャン・ノリス

◆『みえないもの』イリナ グリゴレ

◆『翻訳する私』ジュンパ・ラヒリ

◆『Pageboy エリオット・ペイジ自伝』エリオット・ペイジ

#2025年上半期の本ベスト約10冊

◆『美は傷』エカ・クルニアワン

◆『チャーチ・レディの秘密の生活』ディーシャ・フィルヨー

◆『この村にとどまる』マルコ・バルツァーノ

◆『わたしたちが光の速さで進めないなら』キム・チョヨプ

◆『チェーンギャング・オールスターズ』ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー

◆『密やかな炎』セレステ・イング

◆『ブリス・モンタージュ』リン・マー

◆『歌う丘の聖職者』ニー・ヴォ

◆『極北の海獣』イーダ・トゥルペイネン

#2025年上半期の本ベスト約10冊

◆『美は傷』エカ・クルニアワン

◆『チャーチ・レディの秘密の生活』ディーシャ・フィルヨー

◆『この村にとどまる』マルコ・バルツァーノ

◆『わたしたちが光の速さで進めないなら』キム・チョヨプ

◆『チェーンギャング・オールスターズ』ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー

◆『密やかな炎』セレステ・イング

◆『ブリス・モンタージュ』リン・マー

◆『歌う丘の聖職者』ニー・ヴォ

◆『極北の海獣』イーダ・トゥルペイネン

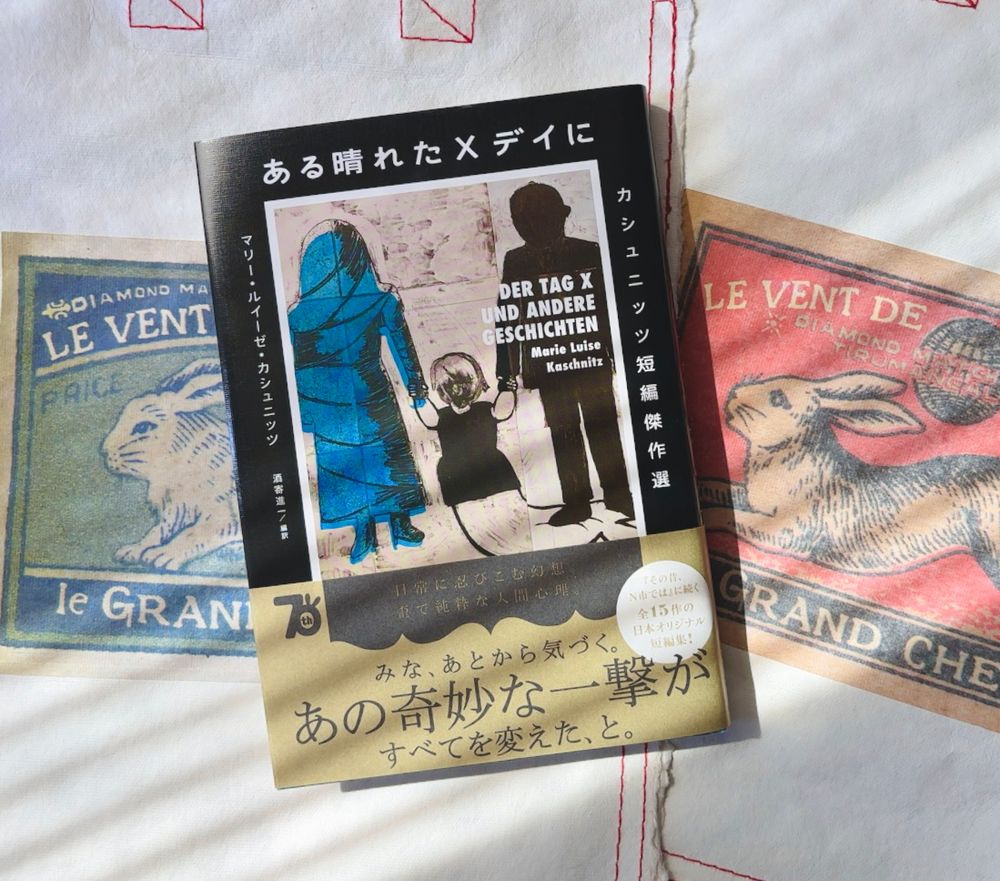

【国内編】

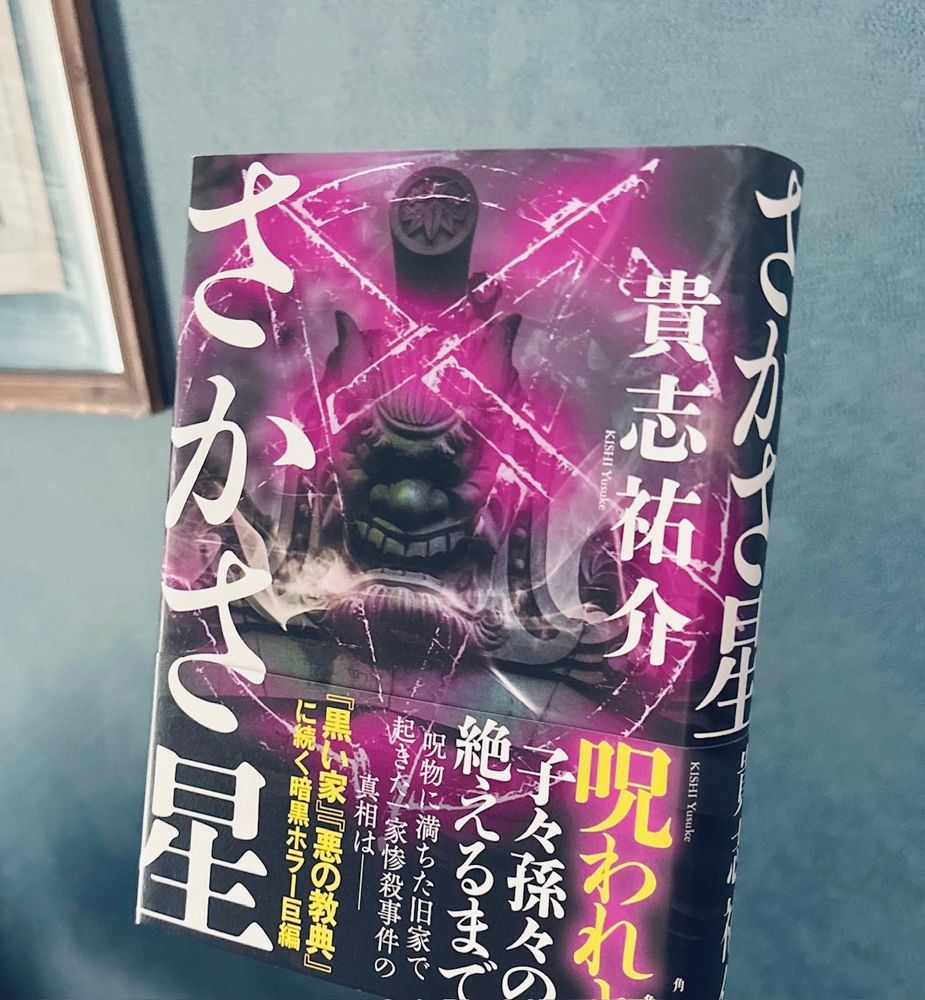

①『さかさ星』貴志祐介

②『メロディアス 異形コレクションLVIII』井上雅彦監修

③『頭の大きな毛のないコウモリ』澤村伊智

④『右園死児報告』真島文吉

⑤『死念山葬』朝倉宏景

⑥『バラバラ屋敷の怪談』大島清昭

【海外編】

①『ある晴れたXデイに』マリー・ルイーゼ・カシュニッツ

②『救出の距離』サマンタ・シュウェブリン

③『冬の子』ジャック・ケッチャム

④『カクテル、ラブ、ゾンビ』チョ・イェウン

⑤『白猫、黒犬』ケリー・リンク

⑥『死者を動かすもの』T・キングフィッシャー

【国内編】

①『さかさ星』貴志祐介

②『メロディアス 異形コレクションLVIII』井上雅彦監修

③『頭の大きな毛のないコウモリ』澤村伊智

④『右園死児報告』真島文吉

⑤『死念山葬』朝倉宏景

⑥『バラバラ屋敷の怪談』大島清昭

【海外編】

①『ある晴れたXデイに』マリー・ルイーゼ・カシュニッツ

②『救出の距離』サマンタ・シュウェブリン

③『冬の子』ジャック・ケッチャム

④『カクテル、ラブ、ゾンビ』チョ・イェウン

⑤『白猫、黒犬』ケリー・リンク

⑥『死者を動かすもの』T・キングフィッシャー

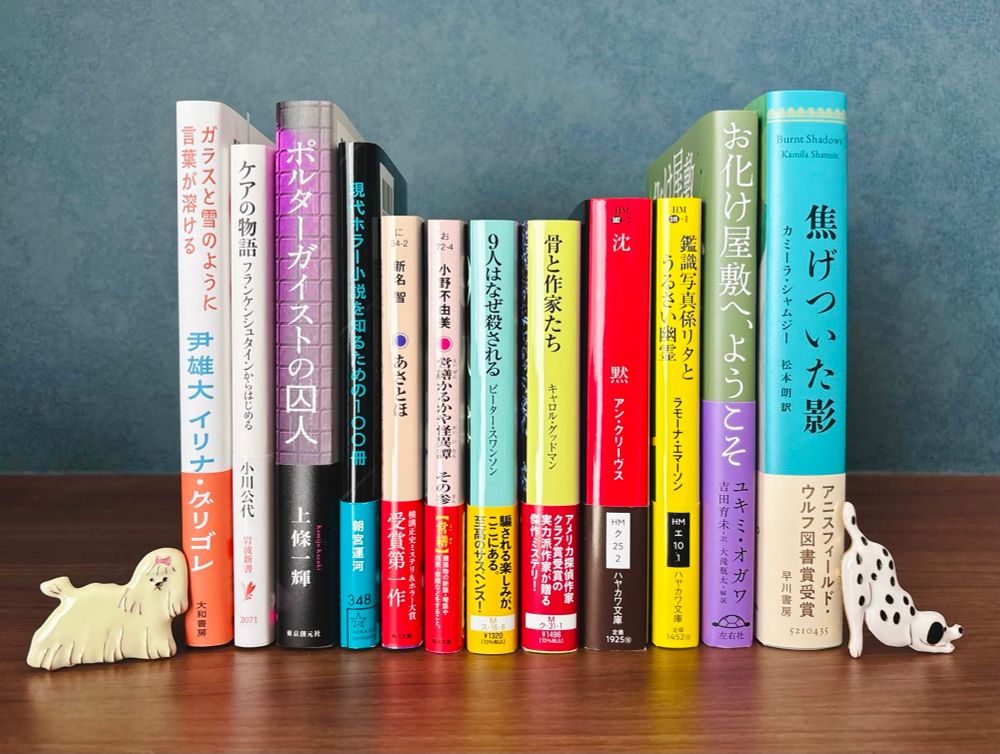

この1ヶ月間は忙しすぎて友人とも家族とも何処にも行けなかったので、休みを取って朝イチで自分へのごほうびに。

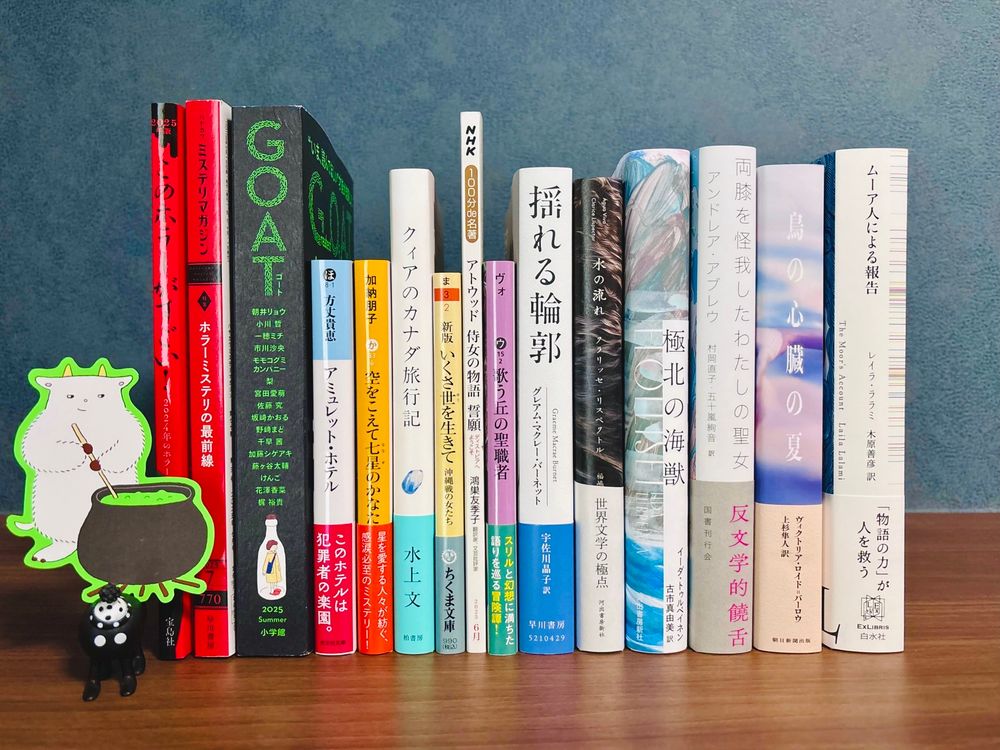

しかし書店へ行くのも1ヶ月ぶりだったので、結局ほとんどが新刊棚から選んで終わってしまった。時間がなくて人文書の棚は回れず、海外文学を中心に雑誌も入れた15冊。

『GOAT』夏号にはかわいい栞が入ってました。

この1ヶ月間は忙しすぎて友人とも家族とも何処にも行けなかったので、休みを取って朝イチで自分へのごほうびに。

しかし書店へ行くのも1ヶ月ぶりだったので、結局ほとんどが新刊棚から選んで終わってしまった。時間がなくて人文書の棚は回れず、海外文学を中心に雑誌も入れた15冊。

『GOAT』夏号にはかわいい栞が入ってました。

セレステ・イング『密やかな炎』、大好きだった。

登場人物たちの選択と行動の背景にある心の揺らぎが詳らかに鮮やかに描かれているがゆえに、その人が何を感じ考えているのか、多面的な他者の心の裡を全てそのままに知ることは決してできないという当たり前のことに切なくなる。

作家ジュンパ・ラヒリの、翻訳することについての濃密なエッセイ集『翻訳する私』は、オウィディウス『変身物語』におけるエコーとナルキッソスの神話を、作家と翻訳家の関係とその仕事へと読み解いてゆく「エコー礼讃」の章が特に面白かった。

セレステ・イング『密やかな炎』、大好きだった。

登場人物たちの選択と行動の背景にある心の揺らぎが詳らかに鮮やかに描かれているがゆえに、その人が何を感じ考えているのか、多面的な他者の心の裡を全てそのままに知ることは決してできないという当たり前のことに切なくなる。

作家ジュンパ・ラヒリの、翻訳することについての濃密なエッセイ集『翻訳する私』は、オウィディウス『変身物語』におけるエコーとナルキッソスの神話を、作家と翻訳家の関係とその仕事へと読み解いてゆく「エコー礼讃」の章が特に面白かった。

シャロン・ボルトン『身代りの女』は、サスペンスと心理描写がとても良くて一気読みだった。

ローレンス・ブロック『エイレングラフ弁護士の事件簿』はこの中では読みやすく軽妙な連作短篇集ながら、ある意味では一番キツイ。

この主人公には倫理観など絶無だとハッキリ理解できるよう、第一話の時点でこれ以上ないほどに決定的なエピソードが語られ唖然とする。「悪徳弁護士のダークな物語」というような言い方では収まらない、ものすごい胸糞悪さの連続に疲れた。

シャロン・ボルトン『身代りの女』は、サスペンスと心理描写がとても良くて一気読みだった。

ローレンス・ブロック『エイレングラフ弁護士の事件簿』はこの中では読みやすく軽妙な連作短篇集ながら、ある意味では一番キツイ。

この主人公には倫理観など絶無だとハッキリ理解できるよう、第一話の時点でこれ以上ないほどに決定的なエピソードが語られ唖然とする。「悪徳弁護士のダークな物語」というような言い方では収まらない、ものすごい胸糞悪さの連続に疲れた。

ゆいぐるみの「くますけ」だけが拠り所の10歳の少女の視点から、機能不全家庭で育つ子どもの苦しみと、その子が抱く不安と罪悪感がどのような形をとるのかを描いた物語。

1991年の小説の復刊だが、「子どもは親を嫌いになってもよく、酷い親を愛する必要はない」ことと「親は子を守らないといけないが、その逆はない」とこれほど明確に言い切る物語が34年前にあったんだ!と驚いた。

子どもの不安や恐れがテーマのホラー映画は多いけれど、この本では親がもたらす毒がいかに心身に影響を与え、不安や罪悪感が子どもの世界にどのように顕現するかを子どもの視点から描いているのが良かったです。

ゆいぐるみの「くますけ」だけが拠り所の10歳の少女の視点から、機能不全家庭で育つ子どもの苦しみと、その子が抱く不安と罪悪感がどのような形をとるのかを描いた物語。

1991年の小説の復刊だが、「子どもは親を嫌いになってもよく、酷い親を愛する必要はない」ことと「親は子を守らないといけないが、その逆はない」とこれほど明確に言い切る物語が34年前にあったんだ!と驚いた。

子どもの不安や恐れがテーマのホラー映画は多いけれど、この本では親がもたらす毒がいかに心身に影響を与え、不安や罪悪感が子どもの世界にどのように顕現するかを子どもの視点から描いているのが良かったです。

『ザ・メモリー・ライブラリアン』は、自分の中のスーパースターのひとりジャネール・モネイのSF短篇集!!

思い入れありまくりのアルバム『Dirty Computer』の世界観からなる短篇集で、個人的には大興奮しつつ、しかしとてもリアリスティックな物語で真っ直ぐに突き刺さります。

イリナ・グリゴレのエッセイ集『みえないもの』は、前著の『優しい地獄』を読んだときと同じく、著者の自らのうちに浮かび上がる想いや記憶や感覚の表現に、改めてものすごい衝撃を受けました。

『ザ・メモリー・ライブラリアン』は、自分の中のスーパースターのひとりジャネール・モネイのSF短篇集!!

思い入れありまくりのアルバム『Dirty Computer』の世界観からなる短篇集で、個人的には大興奮しつつ、しかしとてもリアリスティックな物語で真っ直ぐに突き刺さります。

イリナ・グリゴレのエッセイ集『みえないもの』は、前著の『優しい地獄』を読んだときと同じく、著者の自らのうちに浮かび上がる想いや記憶や感覚の表現に、改めてものすごい衝撃を受けました。

様々な場所についての記憶を辿ってゆきながら、何かすごいところに連れて行かれるエッセイ。

読んでいると自分の記憶も刺激されて、これまでついぞ思い出すことが無かった様々なシーンの断片が、情景の映像や匂いまで伴い鮮明に蘇ってきて苦しくなった。

岸本さんと仲間たちとの恒例行事である酒合宿が行われていた「三崎」の章で、これまで集ってきた7年ぶんの記憶が混ざり合って、場所だけが不変のままに各年の記憶や映像がいくつも重なり合い、何人もの自分と仲間が同時に存在している感覚についての心象風景の描写にものすごく揺さぶられました。

様々な場所についての記憶を辿ってゆきながら、何かすごいところに連れて行かれるエッセイ。

読んでいると自分の記憶も刺激されて、これまでついぞ思い出すことが無かった様々なシーンの断片が、情景の映像や匂いまで伴い鮮明に蘇ってきて苦しくなった。

岸本さんと仲間たちとの恒例行事である酒合宿が行われていた「三崎」の章で、これまで集ってきた7年ぶんの記憶が混ざり合って、場所だけが不変のままに各年の記憶や映像がいくつも重なり合い、何人もの自分と仲間が同時に存在している感覚についての心象風景の描写にものすごく揺さぶられました。

読んでいると主人公ヴェラの強烈すぎるキャラクターと行動の数々に吹き出してしまうのですが、ヴェラの老いへの実感や寂しさ、人生への後悔や現状への空しさなどには胸を突かれる。

優しくて苦くもあるけれどものすごく温かいChosen familyの物語なので、こういう真っ直ぐに届く物語が今はめちゃくちゃ必要だ……という気持ちになった。世の中であまりにひどいことばかり起きているから。(Chosen familyという言葉を使いましたがただこの小説はクィアな要素は全くないです)

読んでいると主人公ヴェラの強烈すぎるキャラクターと行動の数々に吹き出してしまうのですが、ヴェラの老いへの実感や寂しさ、人生への後悔や現状への空しさなどには胸を突かれる。

優しくて苦くもあるけれどものすごく温かいChosen familyの物語なので、こういう真っ直ぐに届く物語が今はめちゃくちゃ必要だ……という気持ちになった。世の中であまりにひどいことばかり起きているから。(Chosen familyという言葉を使いましたがただこの小説はクィアな要素は全くないです)

『ミセス・ワンのティーハウスと謎の死体』 は、主要登場人物のほとんどがアジア系移民や二世で、家族に依らない人との結びつきの得難さと優しさと人生の苦さの塩梅がすごく良かった。

この数年間に新たにシリーズが邦訳刊行されたコージーミステリの中では個人的に一番好き。久しぶりに本を読みながら大笑いしました。

『ミセス・ワンのティーハウスと謎の死体』 は、主要登場人物のほとんどがアジア系移民や二世で、家族に依らない人との結びつきの得難さと優しさと人生の苦さの塩梅がすごく良かった。

この数年間に新たにシリーズが邦訳刊行されたコージーミステリの中では個人的に一番好き。久しぶりに本を読みながら大笑いしました。