五十嵐『支配する人道主義』が援助が階層的な権力関係を創ってきた歴史を論じているとすれば、本書はそうした階層関係がいま現地でどう捉えられているかを見ていて、対で考えたい好著でした。

五十嵐『支配する人道主義』が援助が階層的な権力関係を創ってきた歴史を論じているとすれば、本書はそうした階層関係がいま現地でどう捉えられているかを見ていて、対で考えたい好著でした。

アメリカと世界がぐちゃぐちゃになる中で読むと「争い…」となる…。

フランケンシュタイン、詩的な描写が本当に面白かった。そして優しさや共感、自己実現、大義と生活について200年前の小説だなんて信じられない、今読むことの意味がとてもあって、名作っていつまでも待っててくれて本当に優しい。

アメリカと世界がぐちゃぐちゃになる中で読むと「争い…」となる…。

フランケンシュタイン、詩的な描写が本当に面白かった。そして優しさや共感、自己実現、大義と生活について200年前の小説だなんて信じられない、今読むことの意味がとてもあって、名作っていつまでも待っててくれて本当に優しい。

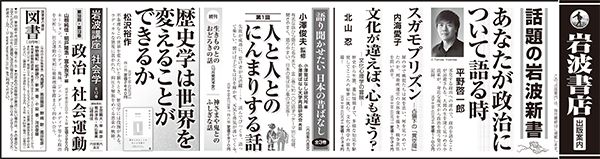

8/31河北新報ほか「話題の岩波新書」

平野啓一郎『あなたが政治について語る時』

内海愛子『スガモプリズン』

北山忍『文化が違えば、心も違う?』

そのほか紹介書目はこちら

☞ www.iwanami.co.jp/news/n115819...

8/31河北新報ほか「話題の岩波新書」

平野啓一郎『あなたが政治について語る時』

内海愛子『スガモプリズン』

北山忍『文化が違えば、心も違う?』

そのほか紹介書目はこちら

☞ www.iwanami.co.jp/news/n115819...

19日発売予定。

渡邉雅子『共感の論理――日本から始まる教育革命』

瀧浪貞子『藤原摂関家の誕生――皇位継承と貴族社会』

宿谷辰夫、宇田川芳江 編『難聴を生きる 音から隔てられて』

19日発売予定。

渡邉雅子『共感の論理――日本から始まる教育革命』

瀧浪貞子『藤原摂関家の誕生――皇位継承と貴族社会』

宿谷辰夫、宇田川芳江 編『難聴を生きる 音から隔てられて』

『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波新書)

個・自己への視線、他者へのケアと想像力、自己犠牲とケアがイコールでないこと、分かりやすい「家族・夫婦」の外に広がる関係性(ポリアモリー的な発想)。

フランケンシュタインも読むぞ!!

デル・トロ監督はクリーチャーに対して親密な人だから、先に読むと映画では読み解きが変わりそうで楽しみ、9月に読むぞ!!

ケアをすることは犠牲でもないけど犠牲でもある、負けではないし同時に抵抗でもありうる、小さな物語だけど生活の中にとても複雑に織り込まれてあらゆる物語から本当には消えない。

小川公代さんの

『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波新書)が面白いから!!

多分もうすぐ読み終わる、デルトロのフランケンシュタインにはミア・ゴスが出るぞ!!

『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波新書)

個・自己への視線、他者へのケアと想像力、自己犠牲とケアがイコールでないこと、分かりやすい「家族・夫婦」の外に広がる関係性(ポリアモリー的な発想)。

フランケンシュタインも読むぞ!!

デル・トロ監督はクリーチャーに対して親密な人だから、先に読むと映画では読み解きが変わりそうで楽しみ、9月に読むぞ!!

ケアをすることは犠牲でもないけど犠牲でもある、負けではないし同時に抵抗でもありうる、小さな物語だけど生活の中にとても複雑に織り込まれてあらゆる物語から本当には消えない。

小川公代さんの

『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波新書)が面白いから!!

多分もうすぐ読み終わる、デルトロのフランケンシュタインにはミア・ゴスが出るぞ!!

小川公代さんの

『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波新書)が面白いから!!

多分もうすぐ読み終わる、デルトロのフランケンシュタインにはミア・ゴスが出るぞ!!

戦争で夫や家族を失ったり婚期を逸して、独り身として生きざるをえない女性たちの厳しい現実を終戦から30年後に調査しまとめた本です。昭和50年(1975年)初版なんですが、多少の変化はあれど、45年後の今も相変わらず女性に厳しい世の中なことが悲しい。

戦争で夫や家族を失ったり婚期を逸して、独り身として生きざるをえない女性たちの厳しい現実を終戦から30年後に調査しまとめた本です。昭和50年(1975年)初版なんですが、多少の変化はあれど、45年後の今も相変わらず女性に厳しい世の中なことが悲しい。

かえって気になるのは「なぜ日本では(市民の)内戦が起きなかったのか」ということではないか。影響は良い部分も悪い部分もあるが、この経験の差が日韓の政治文化に大きな違いをもたらしているに違いない。

book.asahi.com/article/1598...

かえって気になるのは「なぜ日本では(市民の)内戦が起きなかったのか」ということではないか。影響は良い部分も悪い部分もあるが、この経験の差が日韓の政治文化に大きな違いをもたらしているに違いない。

book.asahi.com/article/1598...

ISBN:9784004315773

岩波新書の「○○現代史」シリーズの一冊。他で読んだのは今のところイギリスのみだが、あちらと同じように政治を軸にしつつ通史で社会等も幅広く扱っていく。中心は第二次大戦以降。

読んだ限りでは、ユンソンニョルの発していた北側の工作という陰謀論は李承晩以来の「伝統」があり、抵抗の歴史も同様にあるように思えた。軍事政権下での選挙や民衆の運動については現在の世界を考えるうえでもいい意味での驚きがあり、他国とのよい対比になるだろう。コンパクトと呼ぶにはやや分厚いが、昨年末の動きの背景の経緯は大体わかる。→

#読書メモ

ISBN:9784004315773

岩波新書の「○○現代史」シリーズの一冊。他で読んだのは今のところイギリスのみだが、あちらと同じように政治を軸にしつつ通史で社会等も幅広く扱っていく。中心は第二次大戦以降。

読んだ限りでは、ユンソンニョルの発していた北側の工作という陰謀論は李承晩以来の「伝統」があり、抵抗の歴史も同様にあるように思えた。軍事政権下での選挙や民衆の運動については現在の世界を考えるうえでもいい意味での驚きがあり、他国とのよい対比になるだろう。コンパクトと呼ぶにはやや分厚いが、昨年末の動きの背景の経緯は大体わかる。→

#読書メモ

著者は、ミシガン大学教授で、行動・脳科学関連諸学会連合の会長。まさに文化心理学って、行動と脳のはたらきの相互作用にかかわるものなのですよね。つまりガチです。

著者は、ミシガン大学教授で、行動・脳科学関連諸学会連合の会長。まさに文化心理学って、行動と脳のはたらきの相互作用にかかわるものなのですよね。つまりガチです。

日本のウィキペディアには項目がないが、英語圏のウィキペディアには彼の項目が立っている男。

日本のウィキペディアには項目がないが、英語圏のウィキペディアには彼の項目が立っている男。

平野啓一郎『あなたが政治について語る時』

内海愛子『スガモプリズンーー占領下の「異空間」』

北山忍『文化が違えば、心も違う?ーー文化心理学の冒険』

[クラシック限定復刊]太田雄三『ラフカディオ・ハーンーー虚像と実像』

平野啓一郎『あなたが政治について語る時』

内海愛子『スガモプリズンーー占領下の「異空間」』

北山忍『文化が違えば、心も違う?ーー文化心理学の冒険』

[クラシック限定復刊]太田雄三『ラフカディオ・ハーンーー虚像と実像』

あまりの不毛な時間の使い方をしたことへの深い後悔とともに、見てはいけない深淵を覗いてしまったような恐怖を今更ながらに感じている。

あまりの不毛な時間の使い方をしたことへの深い後悔とともに、見てはいけない深淵を覗いてしまったような恐怖を今更ながらに感じている。

パレスチナ、ウクライナを巡る情勢。親ガチャ、ジェンダー、異性愛者至上主義に対する疑問、なくならない人種差別など。

およそ口にするのをためらう微妙なテーマ10個をメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を母体にしつつ、ドラマやマンガなどに言及しつつ「これはつまりどういう問題なのか?」を噛み砕いた本。

新書のすごさを久しぶりに実感してしまった一冊。すごくコンパクトに一つの章がまとまっているのに、大変分かりやすい。こういう本があるとほっとする。

真面目だけどリラックスした気持ちで世の問題に向き合わせてくれる、ありがたい

@libro.bsky.social

パレスチナ、ウクライナを巡る情勢。親ガチャ、ジェンダー、異性愛者至上主義に対する疑問、なくならない人種差別など。

およそ口にするのをためらう微妙なテーマ10個をメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を母体にしつつ、ドラマやマンガなどに言及しつつ「これはつまりどういう問題なのか?」を噛み砕いた本。

新書のすごさを久しぶりに実感してしまった一冊。すごくコンパクトに一つの章がまとまっているのに、大変分かりやすい。こういう本があるとほっとする。

真面目だけどリラックスした気持ちで世の問題に向き合わせてくれる、ありがたい

@libro.bsky.social